ブランド戦略としての「社会貢献」の意義

「サステナビリティは、ブランディングに効くのか?」

これは、多くのマーケティング担当者が抱く率直な疑問だろう。CSR(企業の社会的責任)の延長としての寄付やボランティアではなく、企業活動やマーケティングの中核に「社会課題への貢献」をどう組み込むか――その答えを探る動きが、近年の企業行動から浮かび上がってくる。

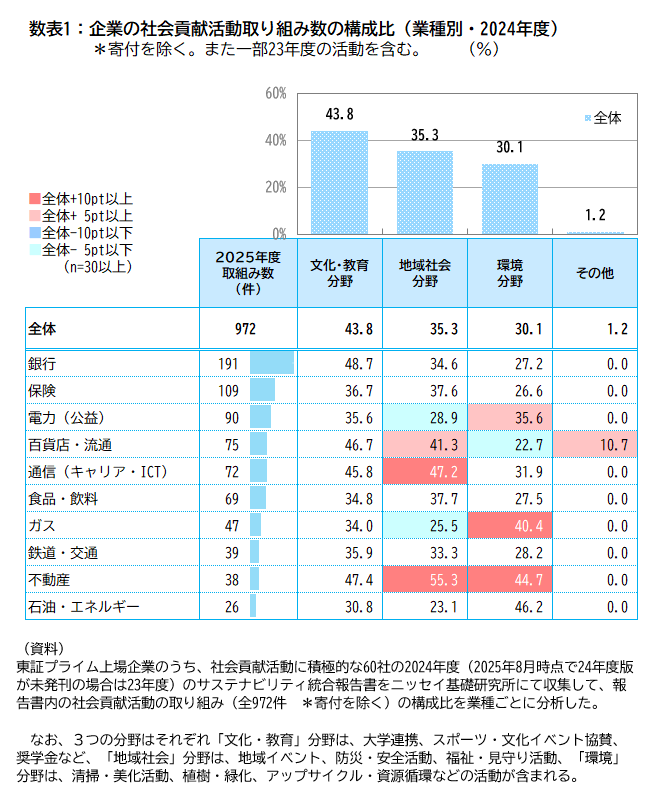

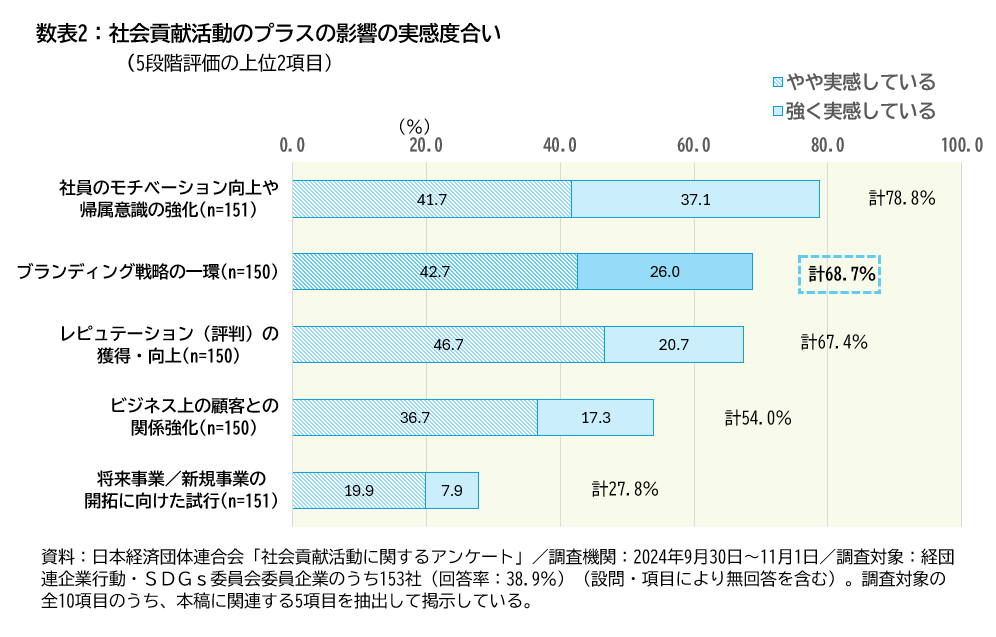

ニッセイ基礎研究所の業界別分析によれば、金融、エネルギー、小売、通信、食品など、幅広い分野で社会貢献活動が本格化しているようだ。経団連が2025年に実施した企業調査でも、約7割の企業が社会貢献について「ブランディング戦略の一環」「レピュテーション(評判)の向上」を目的として挙げている。社会貢献が、余裕のある企業の善意ある行動というより、ブランド価値を生み出す取り組みとして認識され始めていると言えるだろう。

一方、生活者側の意識も変化している。ニッセイ基礎研究所(2024)の全国調査では、「お金がかかっても企業はサステナビリティに配慮すべき」と答えた人が5割近くに達し、前年より約10ポイント増加している。社会的に誠実さを示す企業ほど、共感を得やすい状況が生まれつつあるとも言える。

リフトアップ効果は業種によって傾向に違いが

企業の社会貢献活動がブランドにもたらす影響は、単なる好感度アップにとどまらない。

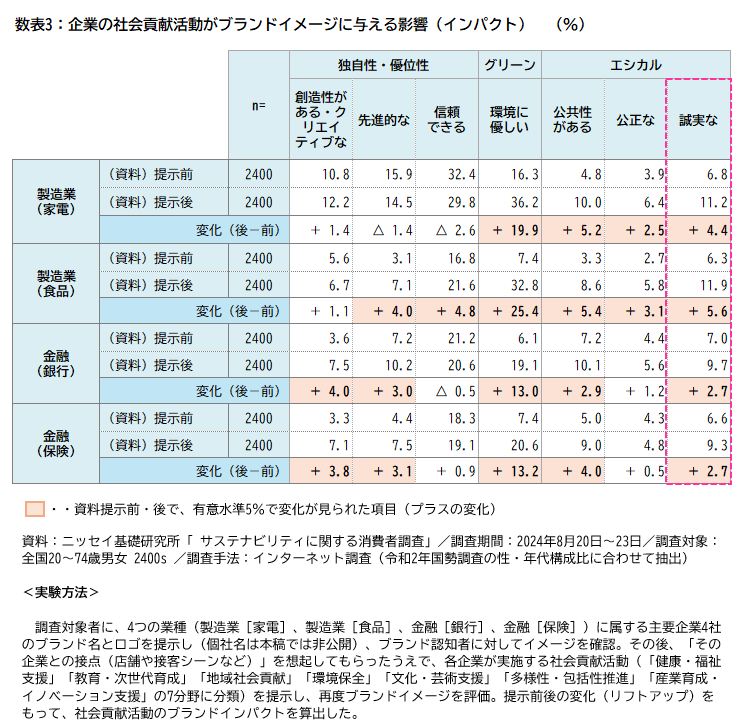

ニッセイ基礎研究所が2024年に実施した実験調査では、社会貢献活動を提示する前後で、ブランドイメージが大きく変化することが確認されている。

調査では、ブランドイメージを「独自性・優位性」「グリーン」「エシカル(倫理的)」の3カテゴリーに分類。製造業(家電・食品)と金融(銀行・保険)の4業種で、それらの企業が行う社会貢献活動のリストの提示前と提示後でブランドイメージの比較を行った。その結果、「グリーン(環境に優しい)」はすべての業種で上昇、それ以外のイメージを見ても、社会貢献活動が「信頼」「誠実」「先進性」といったブランド価値を底上げすることが、データで示されている。

興味深いのは、リフトアップの仕方が業種によって異なる点である。

製造業(食品)では「信頼できる」「先進的な」が伸び、金融(銀行・保険)では「創造性がある」「先進的な」といった知的で開放的な印象が高まった。また、製造業(家電・食品)では「公正」「誠実」といったエシカルな側面が強まっている。この面で、社会貢献活動は、業種固有のステレオタイプに新しい文脈を与え、それぞれのブランド個性を磨き上げる契機になっているといえる。

特に金融業界で「独自性・優位性」が高まった点は注目に値する。一般に「堅実」「保守的」とみられがちな業界であっても、地域社会や多様性への貢献を打ち出すことで、変化に向き合う姿勢が伝わり、生活者との心理的距離を縮める可能性が感じられる。これらの結果は、社会貢献活動が企業それぞれの文脈において、ブランドイメージのブラッシュアップにつながることを示唆していると言えるだろう。