成功の要因は、「ストーリーの共有」と「集合」の形成

私は、今回の企画がこれほど大量のエンゲージメントを生んだ最大の要因は、「ストーリーの共有」とそれによる「集合」の形成だったと考えています。

本件における「ストーリー」とは、企画のきっかけとなる投稿から、実際に企画が形になっていった一連の流れそのものです。プロセスのすべてがSNS上でオープンに共有されたことで、その一部始終を目撃したフォロワーたちを企画の“支援者”にしていくことができたのです。

そして、この魅力的な「ストーリーの共有」が、興味、関心ゴトを中心に一時的に人々が集まる「集合」を誕生させました。

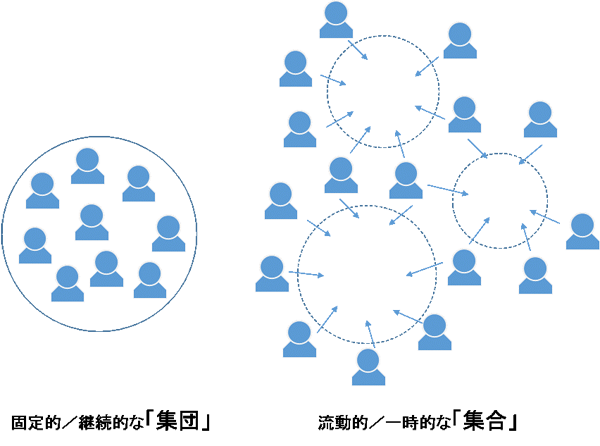

スマホやSNSの普及により、生活者が受け取る情報量が爆発的に増えた昨今、生活者の興味、関心の対象は非常に多岐に渡ります。今の生活者は、継続的、固定的につながる特定の「集団」に属するだけではなく、その時々の興味、関心によって様々な「集合」に引き寄せられます。

そして、その「集合」が一時的に大きく膨れ上がり多大な影響力を発揮するのです。今回の場合、魅力ある「ストーリーの共有」がなければ「集合」は生まれず、目撃者はただの傍観者で終わっていたでしょう。企業にとっては、流動的、一時的に形成されるこの「集合」も顧客との新たなタッチポイントの1つといえます。

その意味で、SNS上で戦略的に「集合」を生み出す手法は、どんな企業にとっても今後マーケティング上の重要テーマとして追求していく必要があると考えられます。

人々を惹きつけた、3つのポイント

そして、この「ニクレンジャー誕生ストーリー」の中でも、今回のような強固な「集合」を誕生させるほど人々を惹きつけたポイントは、「自虐」「リアリティ」「ハラハラ感」の3つだと考えています。

ポイントの1つ目は「自虐」です。企画の発端となったのは、“社内でボツになった企画を、もったいないから投稿する”としたツイート。公式アカウントの中の人の自虐スタンスが、フォロワーたちの「応援したい」気持ちを上手く駆り立てています。

今週のボツ企画ww

— 吉野家 (@yoshinoyagyudon) 2018年7月6日

「肉関連企業を5社集めてニクレンジャーを結成する」

ボツ理由→5社も巻き込むなんて実現不可能。。。

お蔵入りさせるのがもったいないから投稿だけしてみた( ˘ω˘ ) pic.twitter.com/QD1DJK9Ydo

このような公式の自虐的な投稿は、特にTwitter上ではおもしろおかしくポジティブに受け入れられるケースが多く見られます。過去にも日清カップヌードルの公式アカウントによる、カップヌードルの広告ビジュアルに対して上司から受けた無茶振りの修正指示をそのまま公開するというツイートが(恐らくネタですが)話題になりました。

修正になんでも応えてくれるデザイナーさんが上司からの「チーズ感が足りない」というダメ出しに全力で応えてくれた結果…ミルクシーフードヌードルの広告がこのような形になりました! pic.twitter.com/0T7aFfBXtN

— カップヌードル (@cupnoodle_jp) 2017年10月17日

ポイントの2つ目は「リアリティ」です。吉野家の投稿に始まり、ガストなどの公式アカウント同士の交流を通して「ニクレンジャー」の参加企業が1社ずつ増えていく様子は、まさに見る側にとって企業コラボレーションが成り立つプロセスをリアルに体感できるものでした。

また、各社が発案したキャラクターも、テイストがまったくバラバラでツッコミどころ満載となっており、予定調和感もなくリアリティにあふれています。これが、口コミ量やフォロワー数の増大につながったのは間違いありません。

日々SNS上のリアルで大量な情報に触れている生活者にとって、「未完成なリアリティ」は中途半端に完成度の高いフィクションよりも興味を引きやすい部分があります。

最後のポイントは、「ハラハラ感」です。7月6日に吉野家が最初の投稿をしてから、最終的に全キャラクターがそろうまで約1週間でした。この時間軸が絶妙で、フォロワーがコメントしたり、RTしたり、ネタとしてイジる時間が適度に発生しました。

そもそも3日目まではキャラクターが2体しかおらず、「本当に全員そろうのか…」というハラハラを生み出しました。その後、様々な企業が「ニクレンジャー」に名乗りを上げはじめると、勝手にスピンオフとしてタニタやヘルシアが敵キャラに立候補。さらには作曲家の渡邉沙志氏がテーマ曲まで作り出すなど、同時多発的にN次創作が次々と生まれ新たな話題が追加されていきました。

これにより時間が経っても注目度を下げず、逆にフォロワーを増やしながら長期間に渡って話題が続く理想的な展開となりました。