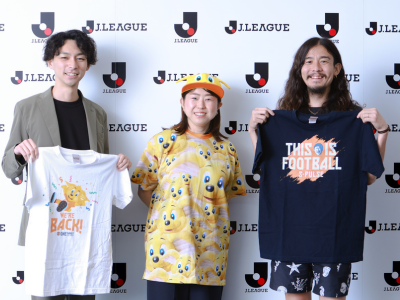

年代は違えど「背中を見て」育ってきた3人

藤平:今日は「ノープロブレムクリエイティブジム(旧:ノープロブレム無料広告学校)」で講師をされている、米村さんと田中さんをゲストにお招きしました。広告業界の「人」にフォーカスし、これからの価値やスキル、キャリアなどについて「専門性」と「汎用性」の両軸からディスカッションできればと思います。

自分の話かつ他媒体の話で恐縮なのですが、9月から、宣伝会議で「クリエイティブディレクション講座 藤平達之クラス」を担当させてもらうことになりまして。コンセプトは「クリエイティブディレクションの再現性」としたのですが、そもそもクリエイティブを「教える」「学ぶ」って何をもって“できた”とするのだろうか、と最近ずっと悩んでいます。

そんな問題意識がありつつ、まずは自己紹介も兼ねて、おふたりの新人時代を振り返りながら、どのようにクリエイティブを教わってきたか・学んできたかをうかがえますか?

米村:僕は美術大学を出て、博報堂にデザイナーとして入社したんですが、CD1人・僕1人というちょっと特殊な環境に配属されました。普通は先輩(アートディレクター)のアシスタント的なところから仕事を覚えていきますが、教えてくれる人が誰もいなかった。配属されたその日から、「明日までにこのテーマで企画考えて」「プレゼン資料も作って」「カメラマンを選んで撮影に立ち会ってきて」と。要は「背中を見て覚えろ、盗め」という育ち方をしたわけです。

藤平:僕のクリエイティブ駆け出しの時代も、まさにそんな感じでした。特にSIXという会社は“スゴイもの”が見れるのですが、いかんせん盗もうにも、背中に手が届くことすらなかったですね(笑)。

米村:そんな中で、よくわからないまま鍛えられ、たしかに筋肉はついたんですよ。でも、「何にどう効く筋肉(スキル)なのか」「その筋肉は何のために使うのか」がわかっていませんでした。その後、W+K Tokyoに転職し、「ビジネスを成長させるためのクリエイティブ」という考え方を初めて知った思いでした。

藤平:先に筋肉がついて、後からそれが体系的に知識や理論として米村さんなりに整理されたということですよね。「定着した」という感じもします。

田中:僕も同じような感じです。クリエイティブ未経験の状態で小霜和也さんの弟子としてノープロブレムに入社したんですが、本当に修羅場で、案件ごとのディレクションは基本ありませんでした。案を出すためにもらう情報は商品名のみ。「オリエンを見ると、同じ枠にはまっちゃうから」と、オリエンシートすら見せてくれませんでしたからね(笑)。

何が正解かわからず、基本ダメ出しばかり。1日3回、都度最低100案を出し続ける日々が続きました。自分の中でその時の教えが体系化されたのは、そのずっと後、beaconという外資系の広告会社に転職してからです。小霜さんの教えに忠実にやったら、なぜかうまくいくんですよ。そこで「大事なことをちゃんと伝えてくれてたんだ」と気づいた。言語化されていなかった学びが、後になって、自分の中で少しずつ言語化されていったように思います。