※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報(メールアドレス&パスワード)でログインいただけます

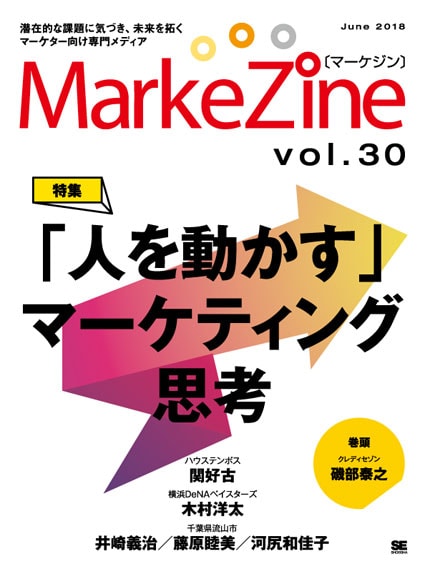

定期誌『MarkeZine』では、マーケティングの最新情報を厳選して、年12回、毎月お届けします。業界のキーパーソンへの独自取材や、注目テーマやトレンドを解説する特集など、ここでしか読めないオリジナル情報が満載です。

第30号(2018年6月号)のテーマは、「『人を動かす』マーケティング思考」です。生活者や顧客を動かすといってもクリックから購買まで多岐にわたりますが、体の移動が必要な場合は特に強い動機を感じてもらう必要があります。

今回は来場者を増加させているハウステンボスと横浜DeNAベイスターズ、そして定住人口が増え続けている千葉県流山市に取材。どうやって人を動かすことに成功しているのか、その背景にどんなマーケティング思考があるのかを尋ねました。

また、巻頭インタビューではクレディセゾンを訪問。デジタル事業を強化していくビジネスモデルへの対応を目的に大きな組織改定を行った同社に、現在の課題や将来像をうかがいます。他にも人気連載も多数掲載しております。

プライベートDMPをリリースするなど、自社の資産であるデータの活用に積極的なクレディセゾン。同社は今年3月、顧客の変化や新たなビジネスモデルへの対応を目的に、大きな組織改定を行った。これにより、以前からネット領域の新事業やデータ活用を推進してきたネット事業部は「デジタル事業部」と改称し、デジタル関連の幅広い分野をカバーするとともに、6月にはネット事業部長を務めていた磯部泰之氏が取締役に就任。デジタル事業を一層強化していく姿勢がうかがえる展開だ。磯部氏に、現在の課題や提携先企業とともに描く将来像について聞いた。

年間約140万人から約290万人へ。2009年から2017年まで、来場者数を倍増させてさらに上り調子なのは、長崎は佐世保市にあるテーマパーク「ハウステンボス」だ。近年、苦戦が続いていた同施設だが、2010年より三度目の資本変更としてエイチ・アイ・エス(以下、H.I.S.)の傘下に。以降、澤田秀雄CEOの下に集客を伸ばし、現在では来場者の半数近くが九州外からという“遠くから人を呼べる施設”に生まれ変わって見事な再建を遂げている。集客の根幹になる企画の考え方とプロモーションの工夫を、イベントとマーケティングを取り仕切る関好古氏に聞いた。

横浜DeNAベイスターズは2017年のシーズンで、球団史上最多となる約198万人の観客動員を記録した。ファンクラブ会員数は、2011年と比較して13.6倍に。他にも、球団がシーズン総括として発表したリリースには華々しい数字が並ぶ。この勢いの背景には、チームが成績を残していることはもちろんだが、同時に球団の段階的なプロモーションの努力がある。来場者分析と、目指す球場の雰囲気から導き出したターゲット“アクティブサラリーマン”を増やしながら、地域に根付く球団として、スポーツによる横浜の活性化にも乗り出している。

千葉県北西部に位置する流山市は、人口約19万人の住宅都市だ。実は平成19年(2007年)の流山市常住人口数は約15万人で、団塊世代以上の高齢者の割合が多かった。人口増とともに若い世代が増え、今では30代から40代の子育て世代が中心となっているという。なぜ若い現役世代の人口が増えたのか。その背景にあるのが、流山市の徹底したマーケティング戦略だ。流山市 井崎義治市長、そして流山市役所マーケティング課の藤原睦美氏、河尻和佳子氏に、その戦略と施策について聞いた。

5G(第五世代移動通信システム)の標準仕様の策定が完了し、2020年に向けて5Gの対応が本格化してきた。こうした動きを受けて、生活者の環境や企業のマーケティングが今後どのように変化するのかを見ていきたい。

広告・マーケティング業界で活躍する人物の職業人生、キャリアを伝える本連載。今回は、and factory の西香織里氏を紹介する。西氏は、スクウェア・エニックスと共同で開発・運営しているマンガアプリ「マンガUP!」発のヒット作品をマーケティングによって生み出し、既存の出版ビジネスに新たな価値をプラスしている。彼女の仕事観を変えた出会いや独自のアプリマネタイズ方法について話を聞いた。

IoTの中でも最も注目されている分野「IoHT(Internetof Health Things)」は、どのようにヘルスケアを変革するのか。その可能性を探ってみたい。

近年、ネット上の動画サービスとテレビの境界が非常に曖昧になっています。このような動画視聴環境の変化は一般に「通信と放送の融合」と呼ばれていますが、そもそも通信と放送の違いとは何でしょうか?本稿では通信と比較した際のテレビの特長に着目し、放送と通信が融合する時代におけるテレビ放送ならではの価値を解説します。

日本でのスマートスピーカー保有率はまだ2%程度(2018年4月時点、マクロミル調べ)で、現状は決して多いわけではありません。しかし2015年から販売されているアメリカでは、その利用率は16%に及ぶとも言われています。そのような状況を踏まえると、自ずと日本での今後の普及拡大に期待が高まります。しかし、話題なのはスマートスピーカーだけではありません。スマートスピーカーの登場にともない、今再び音声コンテンツに注目が集まっています。“サブスクリプション方式”の音楽コンテンツや、“音声のブログ”と言われる新興の音声メディアなど、新しいサービスが様々な企業から発表されています。さて、実際のところ、これらの音声コンテンツは、誰がどのようなシーンで利用しているのでしょうか。音声コンテンツの利用実態を探るため、全国15~69歳の男女2,000人を対象に、音声コンテンツに関するアンケートを実施しました。

米国やグローバルにおける広告・マーケティング業界の最新情報をまとめたデジタルインテリジェンス発行の『DI. MAD MAN Report』。そのカットアップ版をお届けする本連載。今回は米国では既にトラディショナルな消費財ブランドも活用を始めているという「CDP」に着目。CDPの3つのポイントと、DMPやCRMとの違いを解説する。

話題の書籍のダイジェスト版を紹介する連載「Book Navigator」。今回は『ティール組織』(フレデリック・ラルー 著、鈴木 立哉 訳、英治出版、2018年1月)を取り上げます。