体験的価値の向上には1to1マーケティングが必要

カスタマーエクスペリエンス(CX)の向上は、今やどの企業にとっても最重要課題となっている。スペックでモノが買われる時代は完全に過去のものとなり、その商品やサービスを通じて得られる体験の価値を向上させることが求められている。

だが、体験的価値を向上させるといっても、そこに大前提として超えるべきハードルがある。それは、一人ひとり背景が異なる顧客を深く理解することだ。言わずもがな、顧客理解に基づいて極力1to1に近いマーケティングを実践することで、その顧客が得られる体験的価値を最大化することができる。

「リアルな店舗などでは、顧客に積極的にヒアリングを行い、好みやニーズを聞き出してその人に合った最適な対応をするといったことが当たり前になされています。それが、デジタル上だとないがしろにされていることが多いと感じます。本講演を通して、『デジタルコミュニケーションで顧客の体験的価値を上げる』ことは可能であると、ぜひご理解いただければ」と語るのは、ギブリーの大熊勇樹氏。

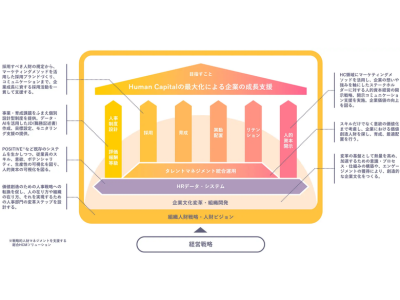

ギブリーは、HR Techとともに、デジタル上の“会話データ”を分析する「Conversation Tech」を事業の柱とし、同事業の主力プロダクトとしてチャットボット型マーケティングツール「SYNALIO(シナリオ)」を提供。年間で600社以上に導入されている。LINE公式アカウント上で双方向のやり取りが可能なツール「SYNALIO for LINE」も展開しており、SMB領域への普及に関してLINEとの戦略的パートナーシップ締結を発表したところだ。

会話を通したニーズの探求は、リアルでは当然

同社のConversation Tech事業のビジョンは、「新しい感動体験を創る」ことだと大熊氏は解説する。Conversation Techを用いることで、デジタル上で一人ひとりのユーザーのインサイトを可視化できるという。

冒頭で紹介した“リアルな店舗などでは当たり前に行われている個別の対応がデジタルでは難しい”とは、どういった意味合いなのだろうか? 大熊氏は飲食店を例に、次のように説明する。

「あるアンケートで『料理以外の目的で飲食店に“また行こう”と思うのはどんな理由か』と複数回答で聞いたところ、81.3%の人が『スタッフの対応が良い』ことを挙げ、圧倒的に1位でした。では、どのような対応が来店客に喜ばれるかを分解してみると、まず優秀な店員さんはお客さんの行動をよく見ていますよね。ドリンクが空になれば呼ばれる前に次の注文を聞く、といった具合です。ここに積極的なヒアリングが加わると、さらに上質な接客に変わります」(大熊氏)

先週も来店した、メニューを見ているといった行動の情報は、誰が見てもわかる客観的で事実ベースの事象だが、行動から読み取れる情報には限りがある。こちらから働きかけ、会話を引き出していくことで、その顧客のコンディションやニーズをより深く知ることができる。もしかしたら、本人も気づいていない隠れたインサイトを見つけることもできるかもしれない。「そんな会話を材料に新たな提案ができれば、それは“その人”を理解した上でなされた1to1の接客になり、リピートの大きな要因になるはずです」と大熊氏。

情報があふれる今だからこそ企業からの提案が必要

このように、デジタル上でも積極的に顧客に対してヒアリングができれば、より多くの顧客にひもづく情報が得られ、リアル店舗で行われているような接客が可能になる。これまでデジタルでは「どこから流入した」「どのページを見た」といった行動データを取得し、それに沿ったアプローチがなされてきたが、Conversation Techの発展により、有人対応でなくてもユーザーとデジタル上で双方向コミュニケーションを図れるようになっているのが現状だ。実際に、先進企業ではチャットボットを使った“攻め”のマーケティングを実践し始めている。

これは企業のマーケティング機会を広げる策であるとともに、昨今の情報環境の変化により、実は現代の生活者側から暗に求められていることでもある。背景には、2つの事象がある。

ひとつは、ネットとスマートフォンの普及によって、生活者があふれる情報から自分に合った情報を選びきれなくなっていること。この十数年で、検索サイトをはじめとしてブログやSNS等々、生活者の情報収集チャネルは膨大に増えているが、だからこそ自分に本当に必要な情報や本質的に有効な情報を選ぶことが難しくなっているのだ。「企業からの情報発信チャネルも同様に増えていると言えますが、この状況下では企業のコンテンツも過剰になりすぎて、希少性がなくなっています」と大熊氏。

チャットボットでの“攻め”のマーケティングという新手法

デジタルでの積極的なヒアリングが生活者側からも求められている、もうひとつの背景は、長い人類史の中で今また大きな社会的変革の時代を迎えていることだ。狩猟社会に始まり、農耕社会、工業社会、さらに20世紀の情報社会を経て、現在は「ソサエティ5.0」と呼ばれる超スマート社会への過渡期に突入している。

「ソサエティ5.0は、AI駆動型の社会です。ユーザーが自分で情報を探すのではなく、AIが情報を提供する時代になっています。まだあまり日常生活では身近に感じられていないかもしれませんが、リードプロダクトであるAIスピーカーは家庭に広がってきています。つまり、ユーザー自身が何かを選ぶのではなく、提案を受けることが当たり前になりつつあるのです」(大熊氏)

こうした背景に、チャットボットを使ってヒアリングをしていくという“攻め”のマーケティング手法が合致し、今デジタルでもまるでリアル飲食店の接客のような対応が行われ始めているという。ギブリーの「SYNALIO」はチャットボットで得たユーザーへのヒアリング内容=“会話データ”を取得し、その分析を通して背景やニーズを把握し、1to1マーケティングの推進を支援する。

例として大熊氏が紹介するのは、「Lifestyle & .Coffee」というコーヒーのECショップだ。自分に合ったコーヒー豆を選ぶことは難しいため、サイト訪問時にチャットボットを通して飲む頻度やシチュエーションをヒアリングしていき、適した豆を提案している。「ポイントは、情報を探してもらうのではなく、提案すること。そのためには顧客を深く知り、次に1to1の提案で導くというステップが必要です」と大熊氏。

「実名か、匿名か」を問わずに温度感を測っていく

最初のステップの「顧客を深く知る」部分をさらに深掘りすると、そこで必要なデータはリアルな飲食店の例と同様に、デジタルでも行動データと会話データの2つがある。

「SYNALIO」で行動データを把握して客観的な温度感や距離感をつかみ、チャットボット機能を活用して取得できる会話データからユーザーの背景をつかんで、双方を掛け合わせると、非常に具体的なニーズが浮かび上がってくる。

たとえば、ユーザーAは「広告から流入してサイト訪問2回目で商品ページを閲覧しており、目的は男性向けのプレゼント探しで予算は3万円以内」といった具合だ。ここまでニーズをつかむのは、行動データからだけでは到底できない。

この手法の強みは、まだ既存顧客としてリスト化していない匿名顧客であっても、しっかりと可視化して最適な提案ができる点だ。大熊氏は、複数の企業のマーケティングを支援する中で昨今浮かび上がっている課題として「ユーザーの多様化/ファネルの複雑化/実名顧客の曖昧化」の3点を挙げる。

「いずれの事象も、誰が有力な潜在顧客なのか、どの段階で実名化を獲得できるのかの判別を難しくしています。ですが、もし匿名の状態であってもしっかりニーズをつかめて精度の高い提案ができれば、実は“実名か、匿名か”は問題ではないんです。

購入したいユーザーなのかどうか、その温度感を測ることをすべてのユーザーに対して行っていくこと。そして当然、昨今の潮流ではそれをCookieに依存せず可能にすることが、今後のマーケティングでは大事だと思っています」(大熊氏)

トーク画面でクロージングする「SYNALIO for LINE」

それを実現する技術が、ギブリーが提示するConversation Techであり、ソリューションとしての「SYNALIO」なのだ。仮に初回訪問の顧客であっても、適切なヒアリングによってユーザーのニーズを可視化し、1to1のアプローチを通してCVへとつなげるという、チャットボットを補助的なユーザーサポートではなくマーケティングツールとして機能する。

セグメントごとに最適な会話を展開し、すべてのサイト訪問者の行動データと会話データを取得するので、 (1)データの取得、(2)ユーザーの検討度や温度感の分析、(3)それを踏まえた会話やポップアップなどのマーケティング活用、という好循環を回していくことができる。「Webサイトに、優秀な営業パーソンを一人置いておくことができるような感覚」と大熊氏。各クライアントに対し、平均して4~5会話はユーザーごとに分岐する設計を組んでいるという。

Webサイト上での“会話”を通したニーズの可視化をベースにスタートした「SYNALIO」だが、現在ではネット広告からのランディングページ、そしてLINE公式アカウントまで守備範囲を広げている。「SYNALIO for LINE」では、LINE公式アカウントのトーク画面の下部パネル部、リッチメニューに質問を表示してトーク画面でそのまま会話を進め、スムーズにクロージングまで誘導する。

「この過程で、会員か非会員か、どのようなニーズがあるのかなどを基にセグメントに分け、以後はセグメントごとにリッチメニューや質問、プッシュ通知を出し分けていくことができます」(大熊氏)

「WWFの会員ですか?」という質問に始まり、

そのままトーク画面で会話を展開してLINE公式アカウント上でクロージングまでつなげる

生活者は今後ますます多くの時間をデジタル上で過ごすことになる。「そのとき、双方向のやり取りによって創出できる上質なおもてなしは、体験的価値の向上に直結する大切な要素」と大熊氏は強調する。デジタル上で実現可能な1to1マーケティングの形は、日々進化する。それを常にアップデートすることが、より上質なコミュニケーションの実現に欠かせないだろう。