Z世代が支持する、「つながり」を実現する音声SNS

デジタルネイティブ世代は、インターネットやスマートフォンに子供の頃から触れてきた初めての世代とされています。そんな彼らにとっては文字や画像、そして動画のコンテンツに比べて、通話型の音声サービスは新しいものに映るのかもしれません。

対面会話の疑似体験的にトークができ、長時間リアルタイムで音声通話という形でつながれる「音声SNS」を支持するZ世代は少なくありません。その背景には、SNSに慣れた彼らが「つながり」を求める姿が垣間見えます。

ご存知の方も多いと思いますが、2020年1月ごろに「Clubhouse」という音声SNSサービスが流行しました。このサービスは音声通話を使って、人とつながりリアルタイムに会話を楽しめるサービスです。

コロナ禍のタイミングかつ完全招待制という限定感、日本で一部の芸能人が始めたこともあり、数ヵ月の間ではありましたが注目を集めました。Clubhouseは一時的なブームで終わってしまいましたが、その3ヵ月後に登場し今もアクティブに使われているサービスが、Xスペース(旧Twitterスペース)です。

一時的なブームで終わったと思われるClubhouseですが、その音声SNSというサービスおよびユーザー体験はX(旧Twitter)に引き継がれています。Xスペースの利用率などのデータは開示されていませんが、X自体が月6,000万人以上の月間アクティブユーザーを誇るサービスである(出典:「2024年|日本・世界のSNSの利用者数ランキングまとめ!SNS別のマーケティング成功事例も解説」)ため、ある程度のアクティブユーザーがいるのではと見ています。実際に平日・休日問わずXのアプリを開くと、夜帯などには誰かしらの音声配信が行われており、数十〜数百人のリスナーが音声コンテンツを聴いています。

匿名でオーディエンスとして参加でき、人の声を聴ける音声SNS。若年層にとって動画よりも気軽で、活字よりも身近に相手を感じられるコンテンツなのではないでしょうか。その他の音声SNSとして、「パラレル」「Yay!」「Spoon」なども同様に若年ユーザーが多く、デジタル空間でリアルタイムに常につながれる点が支持されています。

実際に2021年のビデオリサーチとスポティファイジャパンの調査では、インタビュー調査の中で、「音声メディアによって気が紛れたり勇気づけられたりした」というZ世代の声が複数示されています。

「(深夜ラジオを聴いていると)世の中はまだ人が動いているんだ、と寂しさを紛らわすことができた(20歳大学生)」

「雑談配信を聴くと寂しさがやわらいだりするし、暇な時間が暇じゃなくなる(19歳大学生)」

最強の「タイパ」メディア

オンデマンドコンテンツが当たり前になっているZ世代の動画視聴では、倍速・スキップ視聴を駆使した「タイパ(タイム・パフォーマンス)」重視のコンテンツ消費が特徴です。このタイパという観点と音声コンテンツは非常に相性がよいといえます。

倍速再生はもちろんのこと、音声コンテンツの真骨頂は何かをしながら楽しむ「ながら聴き」という聴取方法にあります。音声は移動中や家事中など、あらゆる“ながら時間”と相性がよいコンテンツになります。

Z世代にリーチする重要なメディアチャネル「音楽」

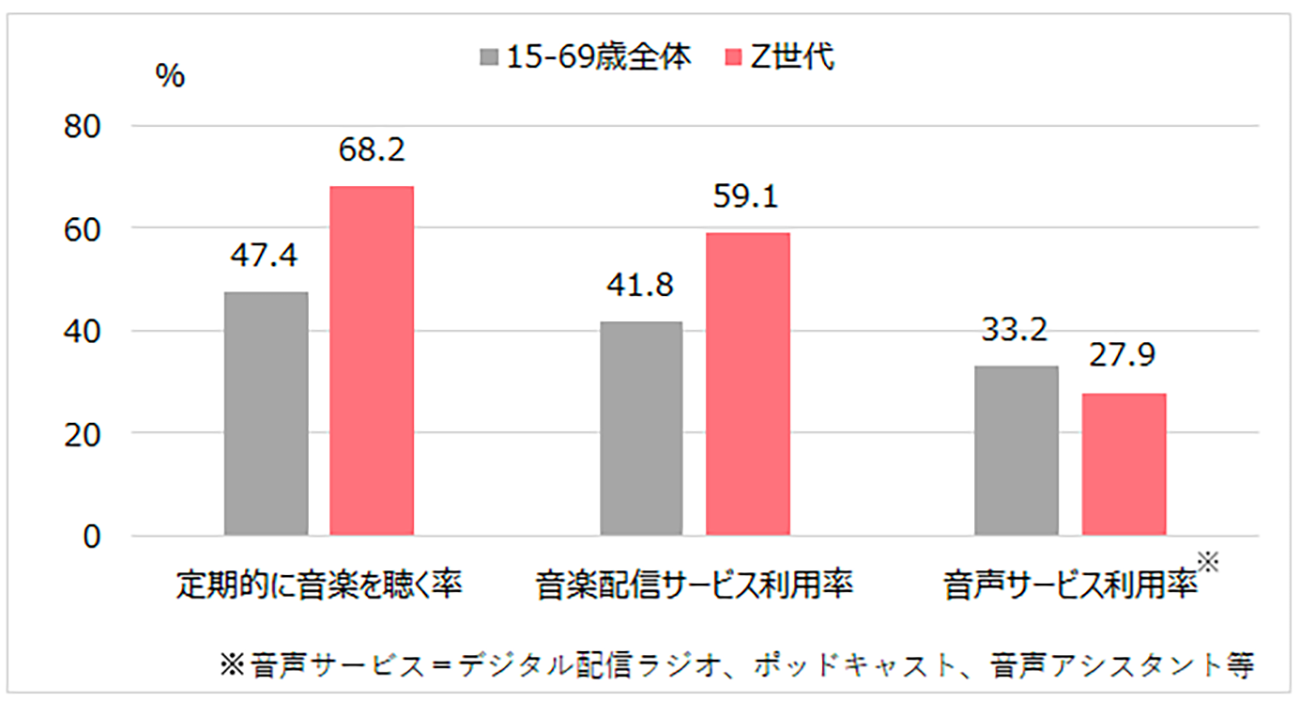

ここでいう音声コンテンツにはラジオやポッドキャスト、前述の音声SNSなどがありますが、特に若年層にとって重要な音声コンテンツは「音楽」でしょう。ビデオリサーチとスポティファイジャパンの調査では、音楽を定期的に聴く割合は全世代(調査対象は15歳から69歳)に比べ、Z世代は68.2%と20ポイント以上高いことがわかっています。また音楽配信サービスの利用率も59.1%と、全体と比べ17ポイント以上も高い状況です。

これらのデータから、音楽はZ世代にリーチできる重要なメディアチャネルの一つであるとわかります。活用方法としては、音楽コンテンツを活用したプロモーション施策などが挙げられます。

音楽をマーケティングに活用する方法として、Z世代に刺さるアーティストや楽曲を企業CMに起用することはもちろん、「企業のプレイリストを作ることで、商品やブランドイメージを音楽で体現する」というユニークな活用手法も、Spotifyから提供されています。

また最近は、SpotifyやAmazon Music、YouTube Musicなどの音楽ストリーミングサービス内で、ポッドキャストが聴けるようになりつつあります。そのため自社の音声番組を作成し、音声のオウンドメディア「ブランデッドポッドキャスト」として配信する手法も有効です。従来の広告だけではなく、日々若年層がアクティブに使用するプラットフォーム上のコンテンツを活用して接触機会を作るコンテンツマーケティング施策として、効果が期待できます。