マイナビが音声広告に注目した理由

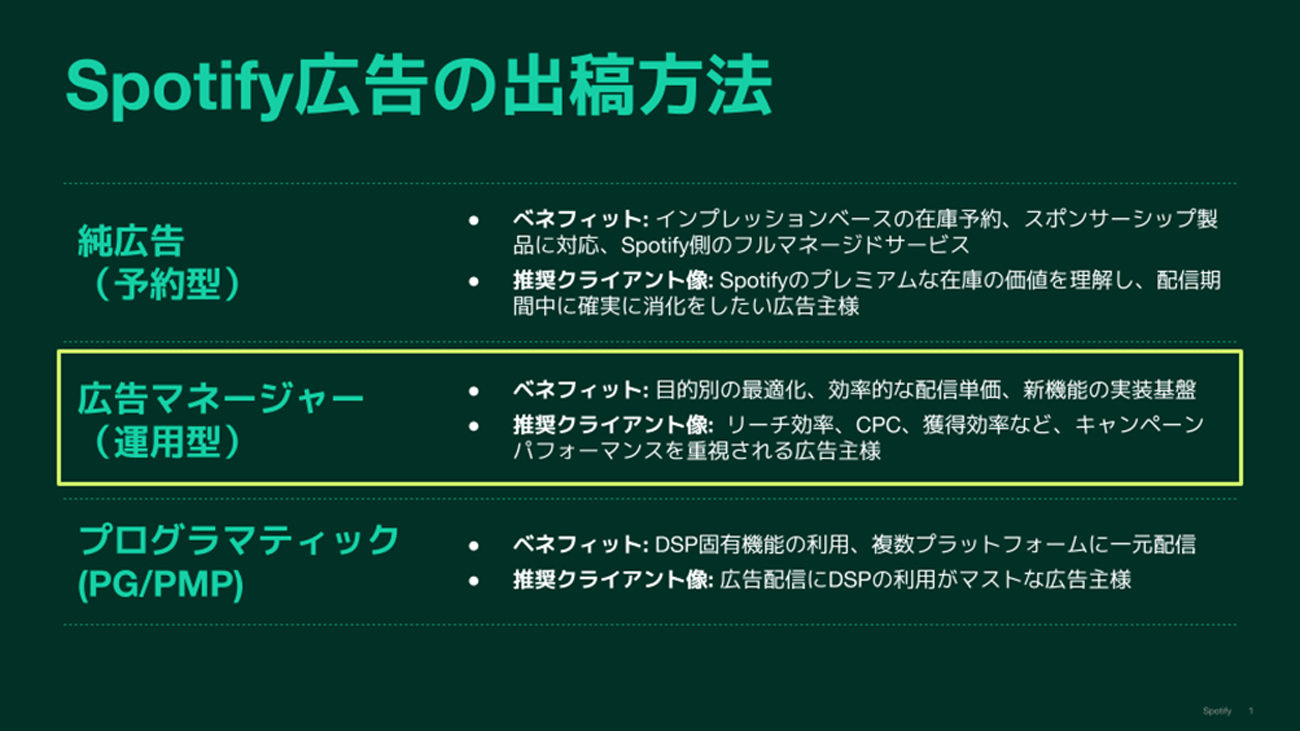

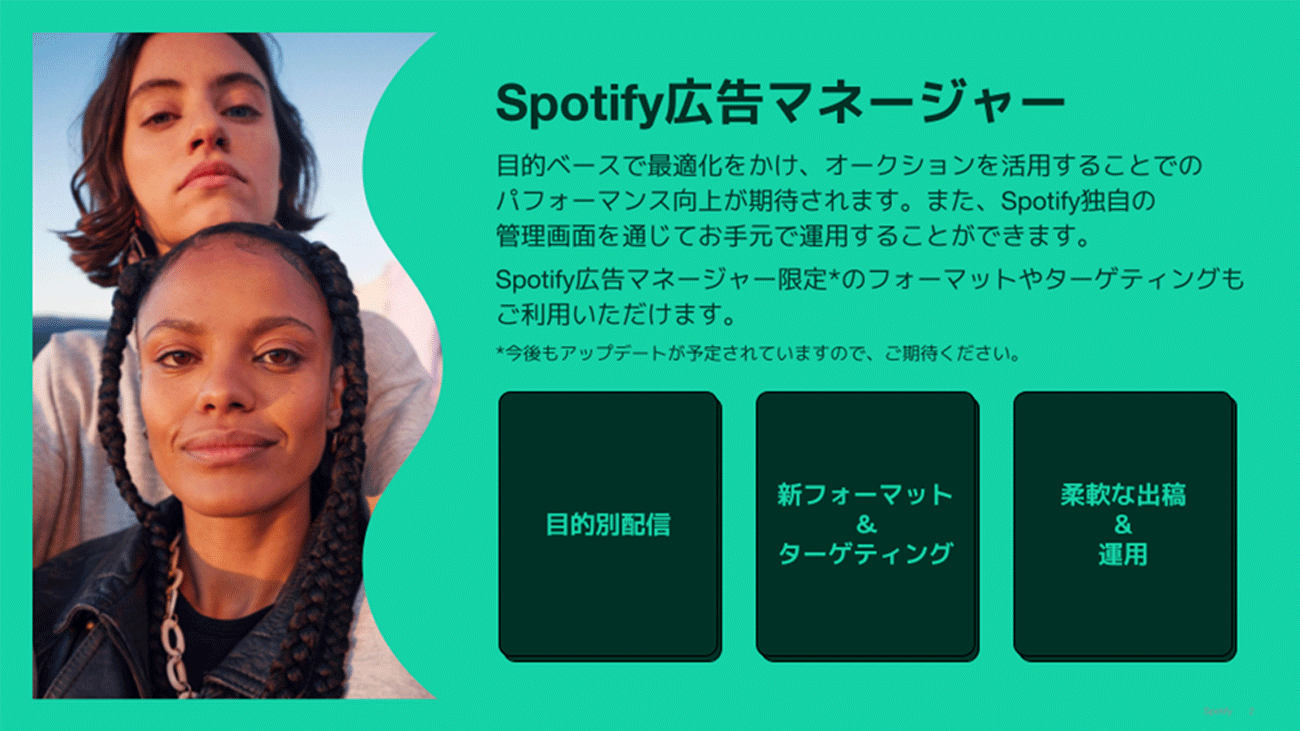

━━マイナビでは、これまで「マイナビバイト」においてSpotifyの音声広告を活用してきたとのこと。また、直近は進学情報サービス「マイナビ進学」においても純広告の出稿および、今年5月にローンチされた運用型広告配信プラットフォーム「Spotify広告マネージャー(以下、広告マネージャー)」 をいち早く導入したとうかがいました。まず、音声広告の活用に至った経緯をお聞かせください。

2018年にマイナビに中途入社後、マイナビバイトやマイナビ進学のマーケティング業務に従事。2025年4月からは、新設されたグロースマーケティング統括部の立ち上げを担当。現在は、マーケティングオペレーション、データ分析基盤構築、AI導入支援、ブランディング施策のサポートなど、マーケティング全般に関わる幅広い業務に携わっている。

上垣外:多くの競合が存在する中で、動画や静止画、CMといった従来のアプローチのみでは他社と一括りにされてしまうのではないかという懸念がありました。我々が取り扱う消費者と企業をマッチングするリボン型のサービスは他社と類似することが多く、差別化が困難なケースがよく見られます。

そのため、完全な認知には至らなくても、知っているか知らないかの差は確実に存在します。押しつけ感がなく、自然と耳に残り、ユーザーに寄り添った形で情報を伝えられる音声広告は、差別化のための一手になり得るだろうと考えました。

また、費用対効果の面でも優れていると思います。たとえば動画広告でも認知獲得は可能ですが、スモールスタートが困難という課題があるのではないでしょうか。0から1への効果は期待できるものの、1から2へのステップアップには急激に予算が必要になるケースが多いと感じています。一方、Spotify広告の場合は、運用型の配信も可能なため、予算調整の柔軟性が高いというメリットがあると思いました。

1歳ごとのターゲティングも!Spotify広告の魅力とは

松野:その中でも、Spotify広告を選んだ理由は主に3つあります。

マイナビに新卒入社後、マイナビバイトのプロモーション業務などを経て、現在は、マイナビ進学のマーケティング担当を務める。認知施策と獲得施策の両方を担当しており、広告運用に関する代理店との連携業務も含め、マーケティング全般を幅広く担当している。

松野:1つ目は、Spotifyは若年層ユーザーが多いことに加え、純広告では1歳刻みのターゲティングが可能である点です。高校生にピンポイントでアプローチすることは他の媒体では難しいため、Spotify広告の大きな魅力だと考えます。また、配信後にはレポートで年齢別での効果測定も可能なため、そこから新たなインサイトや示唆を得られます。

上垣外:マイナビ進学の利用者である高校生は、1学年の違いでも状況が大きく異なります。3年生になると既に進路が決まっているケースが多いのに対し、1年生は進路についてまだ考えていない学生も多いという大きな差があるのです。そのため、1歳ごとにターゲティングしたうえで広告を届けることは大きな意味を持つと思います。

松野:Spotify広告を選んだ理由の2つ目は、ただ広告を見せるというよりも、ユーザーの日常に溶け込むような接触が可能である点です。

進学は、高校生にとってプレッシャーを感じやすいテーマです。押しつけ感のある広告は適切ではないと考えています。高校生がSpotifyを利用するのは、通学中など日常のちょっとしたすきま時間。Spotify広告を活用することで、自然に寄り添い、そっと背中を押すようなコミュニケーションを目指しました。こうした在り方は、マイナビが目指す「ユーザーの人生に寄り添う」というブランドアイデンティティにも合致しています。

3つ目は、クリエイティブを手軽に制作でき、かつ長期間活用できる点です。音声広告は映像作品のような大掛かりな準備が不要で、制作コストを抑えることが可能です。また、バナー広告は繰り返し目にすると飽きが生じやすいのに対し、音声広告は繰り返し聞くことで耳に馴染み、親近感が醸成されやすい特性があります。これが音声広告の魅力であり、単純なリーチでは測れない価値だと考えます。

ディスプレイ広告で勝ち筋を発見。マイナビの実践フロー

━━Spotify広告を活用したキャンペーンの概要をお聞かせください。

上垣外:マイナビ進学のサービス認知拡大を目的とした「進路に迷う高校生の未来応援キャンペーン」で活用しました。本キャンペーンでは、対象となる高校生に「未来ミツカル診断」や「職業人図鑑」といったオリジナルコンテンツを通じて自己理解と職業理解を深めていただき、自分の未来と向き合うきっかけを提供しました。

松野:事前にまず試験的にディスプレイ広告を配信し、Spotify上でターゲットユーザーへ一定数の有効リーチが取れたことを確認したうえで、音声広告の実施によりリーチを拡大しました。ディスプレイ広告の配信結果を見て、効果が期待できるクリエイティブに絞って音声広告で配信しました。

松野:今回のキャンペーンは3月下旬から4月下旬に配信。新学期に向けて「何かしたいけれど何から始めれば良いかわからない」という高校生のモヤモヤにアプローチしました。

聴取だけでなく多くのクリックを獲得、好意度のリフトも平均の2倍強に

━━この一連の施策を振り返って、Spotify広告による定量的な成果をお聞かせください。

松野:今回は純広告と広告マネージャーの2つの配信方法で実施しました。配信規模の違いはあるものの、特に広告マネージャーのほうがいくつかの指標において優れた成果を示しました。

(クリックすると拡大します)

伊藤:広告マネージャーは活用いただいた時点ではベータ版の段階だったのですが、今回マイナビ様に快諾いただき試験的に活用いただきました。純広告の成果も、聴取やクリック獲得において平均以上の高い成果だったのですが、さらに広告マネージャーでの配信結果は、純広告と比較してクリック率が約3.3倍に。柔軟な運用型配信、音声広告でも可能なクリック獲得目的配信、CTAカードという有効なフォーマットの組み合わせによる結果だと思います。

クライアントパートナーとして、企業のSpotify広告活用をサポート。提案段階からすべての工程にわたって、一貫した伴走支援を提供している。

伊藤:一方で音声広告の聴取においても、完全聴取率は平均値と変わらず、安定した数字を維持していました。音声広告はクリック獲得だけを主目的とする広告手法ではありませんが、聴取後にクリックしてサイトに誘導できることは重要な指標です。

松野:ブランドリフト調査も併せて実施したところ、広告接触者・非接触者の比較において各項目で明確なリフトを確認できました。具体的には、実施当時の平均的なブランドリフト値に対して、好意度が2倍強、興味関心が4倍程度、利用意向が2倍強とかなり高い成果となりました。

━━定性的な成果についてもお聞かせください。

松野: 社内の反響が想像以上に大きく、別の事業領域を担当するマーケティングチームから問い合わせをいただくなど、他部署からも注目される取り組みになったのは、大きな成果だと感じています。

こうした横の広がりが生まれたことで、メンバー自身も「自分たちの取り組みがしっかり届いている」という実感を持つことができ、サービスをさらに良くしていこうという前向きな循環が生まれました。単なる広告施策にとどまらず、社内全体にポジティブな影響を与えられたのは、思いがけない副産物でした。

上垣外:膨大な予算をかけたCMやプレスリリースを出していない中で、このような反響を得られたことは価値が高いと感じています。

多くのマーケターにとって、認知施策は効果の可視化が困難で予算確保が難しいという課題があると思います。今回は認知を目的として予算を取ってきたわけではなく、広告投資全体の中でベストな配信方法として実施した結果、予想以上の成果を得られました。

社内に対しても、新たな取り組みへの理解を深めてもらうきっかけになったと思います。

音声クリエイティブ制作の不安をワークショップで解消

━━実際に活用してみて感じたSpotify広告ならではの強みを教えてください。

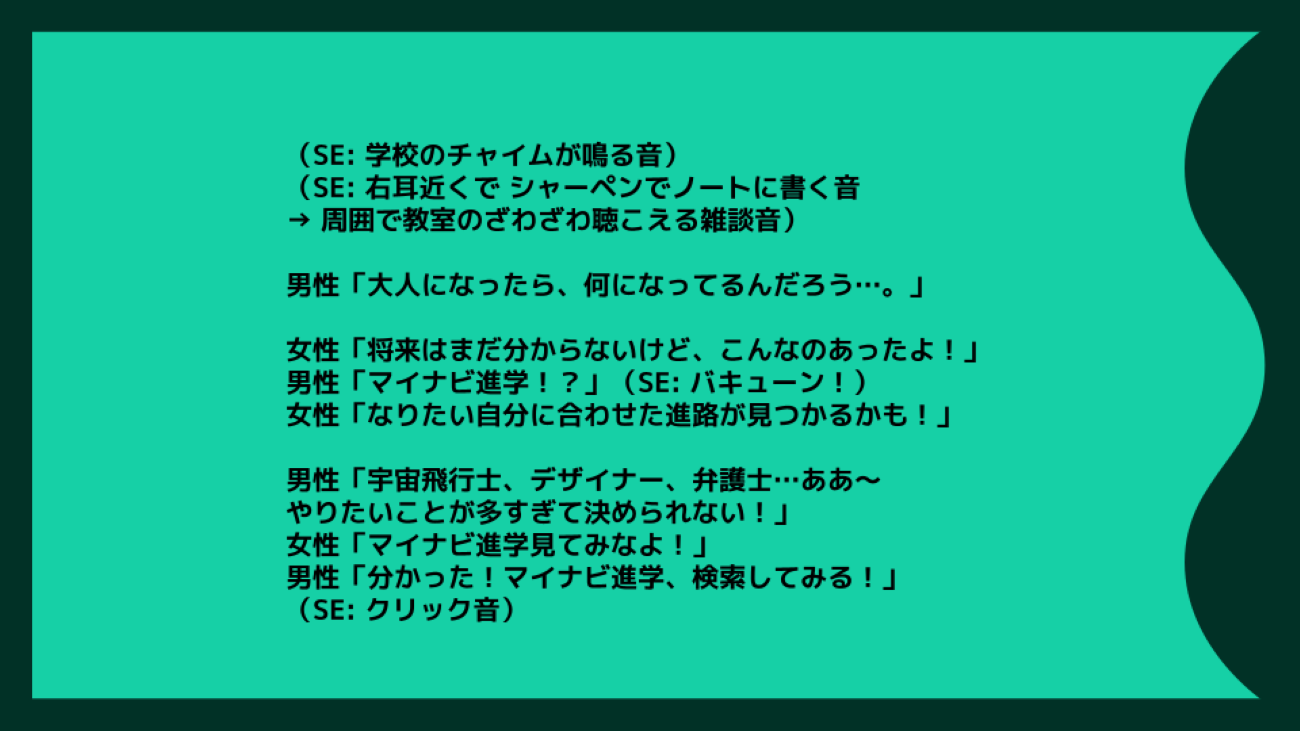

松野:高校生にとって、進学の悩みはセンシティブである一方、静止画1枚のディスプレイ広告では丁寧に伝えられない部分が多いという課題がありますが、Spotifyの音声広告であれば自然な会話ベースで情報を届けることが可能です。

また今回は、先述の通り、Spotifyの静止画(ディスプレイ広告)を先に実施してから音声広告を試すアプローチを取ったことも成果につながったと思います。静止画配信で年齢別にしっかりリーチを取れることを確認し、それぞれの傾向を把握したうえで、音声広告に落とし込みました。これにより効率的に音声広告を制作できました。

━━クリエイティブ制作の際は、Spotifyによるクリエイティブワークショップ「Blend Session」に参加されたそうですね。

松野:ワークショップでは、Spotify様をはじめ、プロの制作陣や声優といった多様なメンバーとともに、ライブ感を持って制作を進めました。その場で出たアイデアをプロの手をお借りしながらリアルタイムで形にしていけたことで、短期間で質の高いクリエイティブを制作できたと思います。また、当日はプロモーション担当だけでなく、別部門のメンバーにも参加してもらったことで、我々のエゴに偏らないクリエイティブに仕上げられて良かったですね。

音声広告は初めての取り組みで何から始めれば良いかわからない不安もありましたが、ワークショップを通じてその不安が解消されました。

(クリックすると拡大します)

伊藤:私たちSpotifyとしても、初めて音声広告を実施される際などの制作ハードルの高さは認識しています。今回は、通常のクリエイティブに関するサポートを超えて、事前セッションで音声広告のTipsをしっかりとお伝えしたうえで、その場で一気にディスカッションから制作まで完了させるという形式を取りました。

これは当社としても実験的な取り組みでしたが、0に近い状態から様々なインプットを行うことで、その後の広がりや活用可能性を高められると考えました。こうした設計は今後の支援サービス開発にも活かしていければと思います。

音声広告の活用により、戦略に広がりを

━━最後に、今後の展望として、Spotify広告をどのように使っていく予定かお聞かせください。

松野:今回、特に広告マネージャーの成果が良好で相性も良いことが確認できましたし、音声クリエイティブを管理画面上で制作できる機能など、まだ活用できていない機能もあるため、今後も継続して取り組んでいきたいと考えています。

加えて、音声ロゴも制作してみたいですね。音声ロゴがあれば、他の事業領域でも音声広告に取り組みやすくなりますし、ブランドとして統一感のある展開が可能になります。サイロ化しがちな中で、デジタルマーケティング領域を横断できる施策のひとつになり得ると考えています。

上垣外:マイナビという会社全体を考えた際、動画やバナーの広告は各サービスに特化し、それぞれの良さを活かしている一方で、音声メディアには横断的な相乗効果を生み出す強みがあると考えています。グロースマーケティング統括部として全社の成長を最大化するマーケティングを考えるうえで、音声への取り組みや音声ロゴの制作は積極的に推進していきたい領域です。バナーや動画との掛け合わせ施策として音声という選択肢が加わることで、戦略パターンが大幅に広がると思います。

━━Spotifyからマーケターの皆様に向けて、Spotifyをはじめ音声広告を有効に活用するためのアドバイスをお願いいたします。

伊藤:マイナビ様の例では、従来は現在悩んでいる人にどう広告を当てるかという考え方だったものが、電車移動中などの「ながら時間」に訴求できる音声広告の特性を活かし、これから何らかの行動を起こす人に事前に知ってもらうきっかけ作りとして、Spotify広告を活用いただきました。音声広告は認知施策だけというよりも、獲得フローのゴールに向けた入り口の1つとして経路を増やす役割も担っていると考えます。ぜひこのような観点でも、多くの企業様に音声広告をご活用いただけたらと思います。