「層」ではなく「群」で捉える、これからのターゲット論

川越氏はまず、広告におけるターゲット設定の変遷を振り返った。かつてはテレビ広告が中心だったため、M1やF1といった「層」でのセグメンテーションが主流だった。それ以上の粒度でターゲットの検討をしても施策に反映できず、企画書や媒体資料の記述も「層」という単位でなされていた。

しかし、新トリプルメディアの環境では、より細分化されたデータが得られる。つまり「層」を超えて「群」や「個」にフォーカスできるようになるわけだ。逆に、それを前提としたメッセージ開発を行わなければ、思うような成果が出なかったり、コストが高騰したりする可能性がある。

「デジタル広告との違いとして、新トリプルメディアの環境では、『群』から消費の文脈や需要を読み解くことが可能になるのではと予想しています。それぞれの『群』でビンゴカードがどういった要素で構成されているのか、どうしたら穴を開けることができるのかを考えながら、メッセージを最適化していくことが重要になるはずです」(川越氏)

「群」や「個」へのアプローチが主流となると、「ワンボイス・ワンメッセージ」の時代は終わり、複数のクリエイティブを、スピード感をもって使い分けることが当たり前になる。一方で、ブランドとしての統一感をどう維持するかが課題として浮上する。

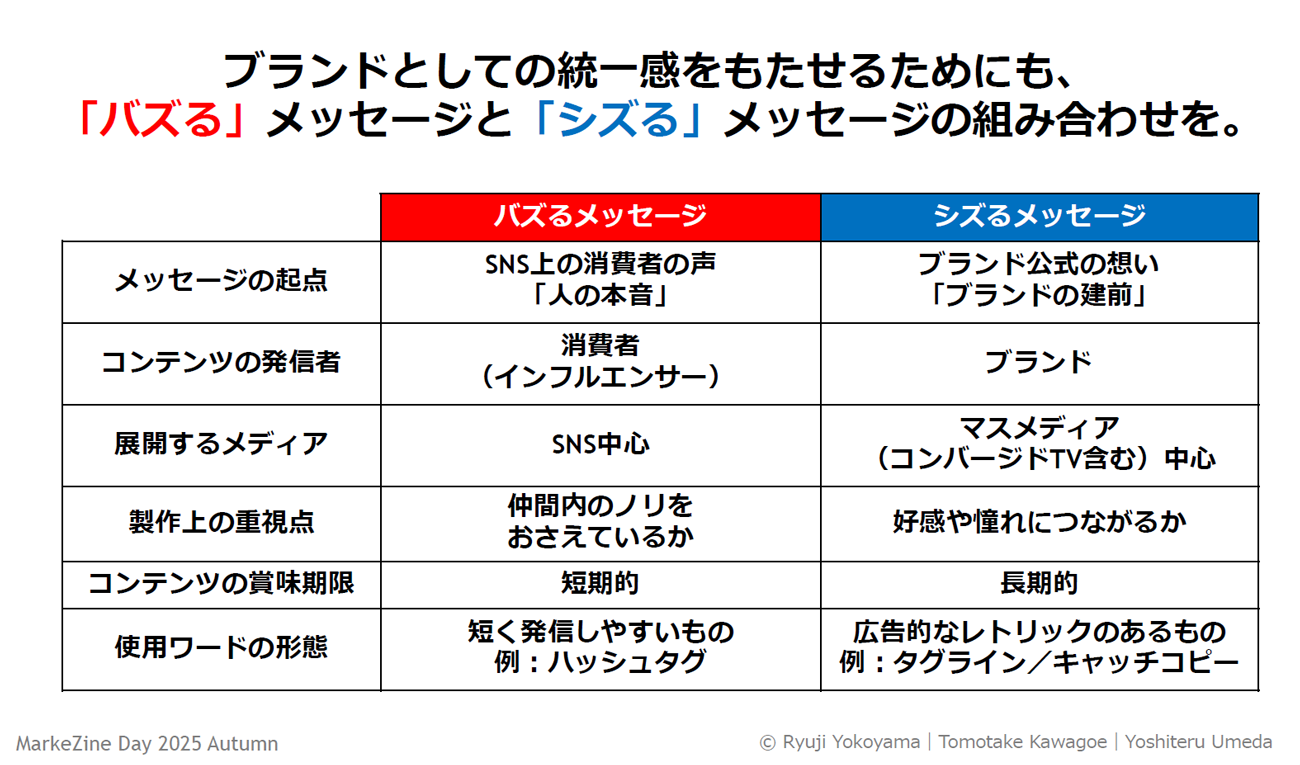

そこで川越氏が提案するのが「バズるメッセージ」と「シズるメッセージ」という2つの枠組みである。

・バズるメッセージ:「人の本音」をもとに組み立てる。SNS上の消費者の声を起点とし、消費者やインフルエンサーがSNSを中心に発信するもの。仲間内のノリをおさえていることが重要で、賞味期限は短い。

・シズるメッセージ:「ブランドの建前」をもとに組み立てる。ブランド公式が発信源となり、コンバージドTVを含むマスメディアで展開される。憧れや好意を喚起することが重要で、賞味期限は長い。

「これらを組み合わせることで、SNS発の複数のバズるメッセージからブランド側のシズるメッセージへと橋渡ししてブランド全体としての統一感を持たせることができ、さらにリテールメディアなどのデータを活用して個人単位のオファーに結びつけるといった展開にもつながります」(川越氏)

視聴環境の変化に対応する概念「コンバージドTV」とは

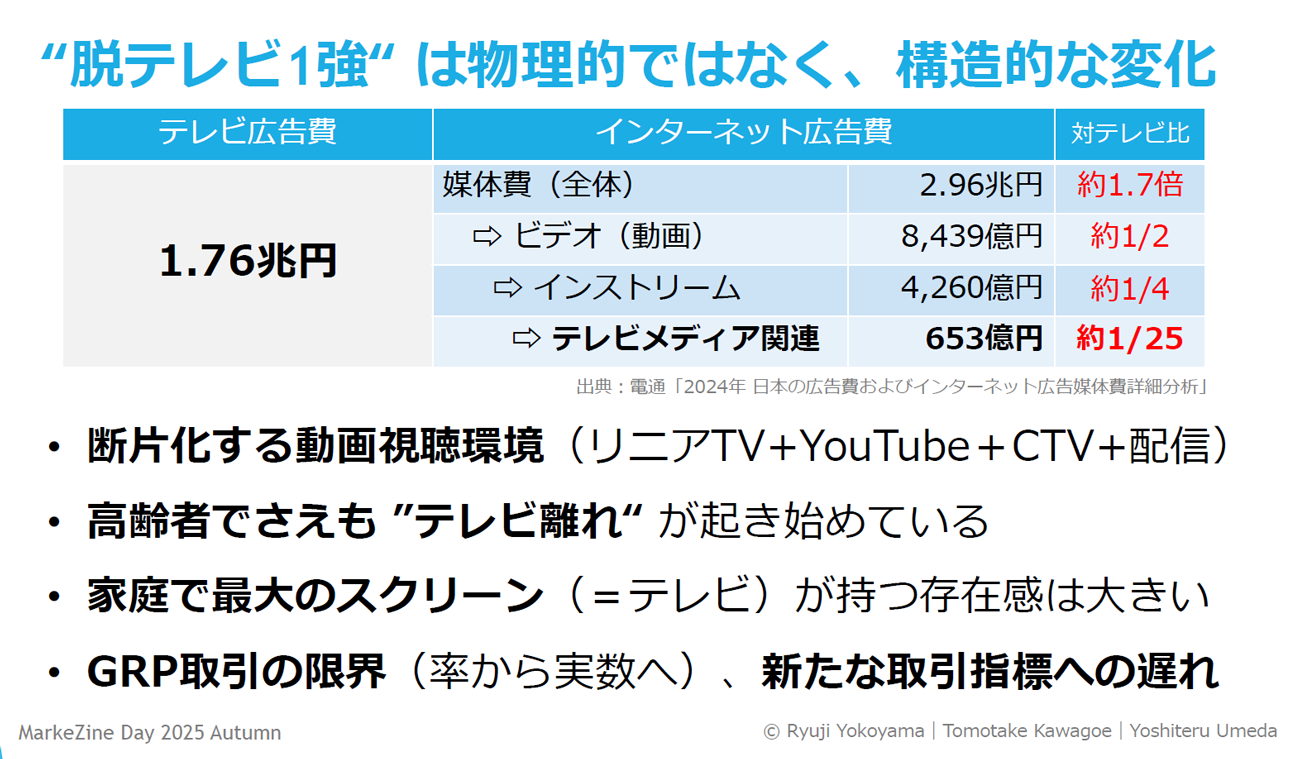

川越氏のターゲティング論に続き、楳田氏がコンバージドTVの概念と米国の動向について解説した。楳田氏によれば、テレビを取り巻く現状に関して注目すべき点は、テレビ広告費と比較したテレビメディア関連の動画広告費の大きさよりも、視聴状況の構造変化にある。

「ストリーミングの急成長による視聴の断片化が進んでおり、高齢者のテレビ離れも徐々に進行しています。その一方で、家庭内最大のスクリーンが“テレビ画面”であることに変わりはありません。この放送と通信が共存する新たな世界においては、取引指標そのものを変えていく必要があると考えています」(楳田氏)

そこで鍵となるのが、新トリプルメディアの一つに含まれる、コンバージドTVという概念だ。コンバージドTVは、リニアTV(従来のテレビ放送)とネット接続されたコネクテッドTV(CTV)、さらにPCやスマホでの視聴体験を統合的に捉える考えを指す。

「この考え方はアメリカで広く浸透しています。ニールセンの調査によると、2025年5月には、アメリカではリニアTVよりもストリーミングの視聴時間が上回りました。これと呼応して、テレビ広告の取引も“インプレッション”の実数に統一していく流れが現状です。日本ではまだ全体の視聴時間は逆転していないと見ていますが、同様の方向に進むと予想しています」(楳田氏)

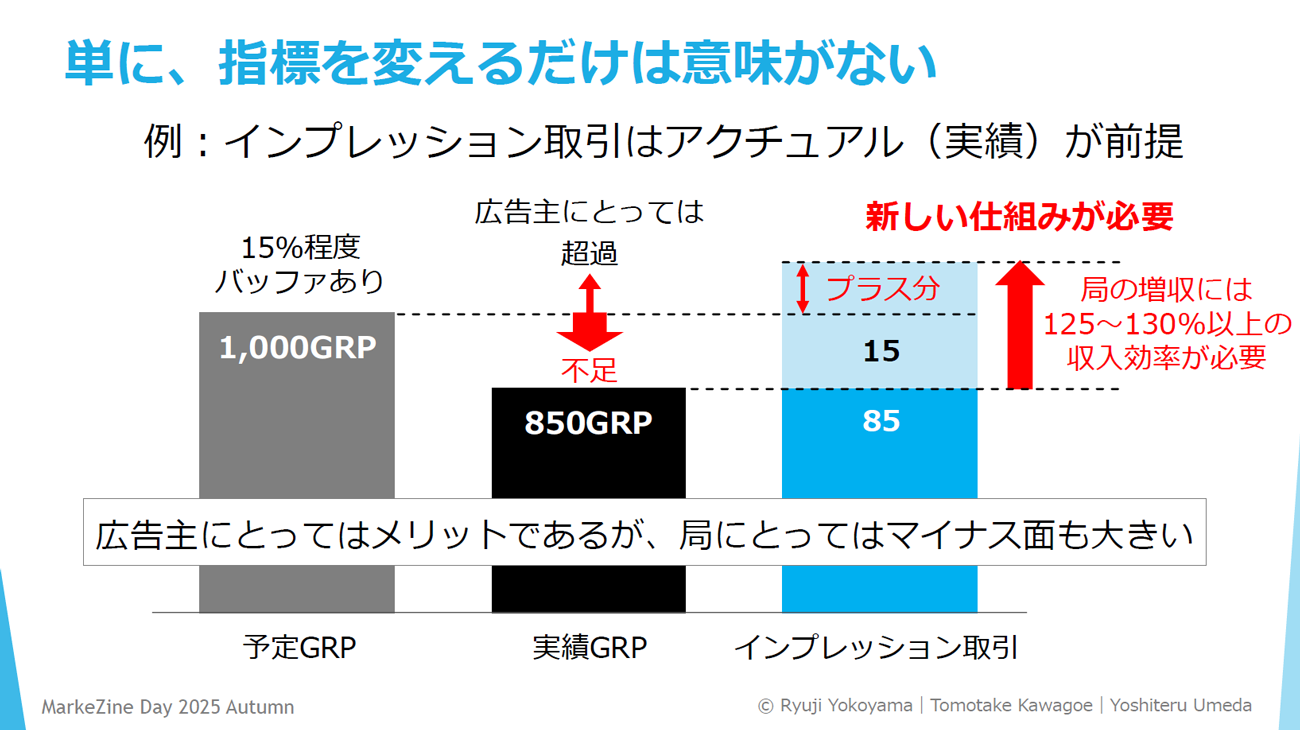

ここで楳田氏が重要だと強調するのは、「GRPをインプレッションに換算するのと、インプレッションで直接取引するのはまったく違う」という点だ。

インプレッション取引の導入は、「メートルという単位をインチにするような単純な換算ではなく、“リットル”に変わるくらいの大きなインパクトがある」と話す。たとえば、テレビCMをデジタル広告と同様に取引する場合、実績ベースの請求が前提となる。広告主は実際に露出された分のみ請求がされるメリットを享受できる一方、テレビ局にはマイナス面もあり、事業構造を変革し、テレビの価値自体を新たに設計する必要に迫られる。

加えて、デジタル広告の発想をそのままテレビ広告の世界に持ち込むと、ターゲットが極端に小さくなる危険性がある。たとえば、「新車購入検討中のアウトドア好き20~40代男女」というターゲット設定では、関東在住者の場合、約4,000万人のうち70万人程度しか該当しない。過度なターゲティングはビジネス成果の面では危険性もはらみ、新しい仕組みを取り入れる必要があるというのが、楳田氏の見解だ。AIによるターゲティングが進むと、最終的に広告が“通知”と化してしまう日も来るかもしれない。