新トリプルメディア環境では、周辺ターゲットも含めた総量評価を

3名による解説の後、横山氏はその内容を総括し次のようにコメントした。

「ここまで、テレビを主従のうち『従』としてメッセージ開発を行うとはどういうことなのか、それぞれの考えをお伝えしました。そして、テレビとデジタルとではあまりにも極端にターゲティングの考え方が異なるため、インプレッション取引を通じて両者を統合していこう、という提案をしました。

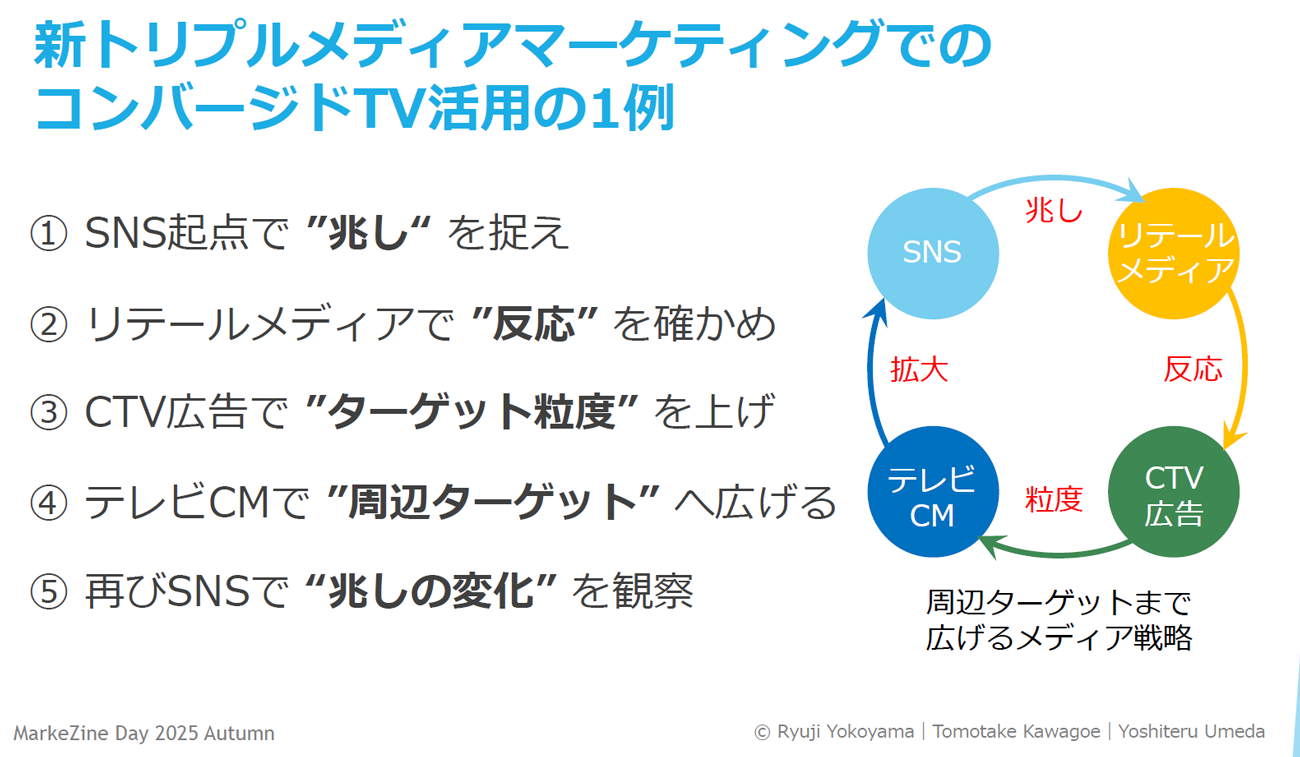

新たなテレビの役割については、従来のファネルの最上位ではなく、購買決定の最終段階で機能するケースも考えられます。たとえば、SNSで情報を知った人がテレビを見て、購買の最終的な意思決定を行うといったケースです。もっとテレビを柔軟に使い、その際にはコンバージドTVという発想に基づいて、リニアもストリーミングも統合的に考えると良いのではないでしょうか」(横山氏)

たとえば、コンバージドTV活用の一例として、次のようなアプローチがあるかもしれない。いずれにしても、テレビ起点の考え方はアップデートしなければならないだろう。

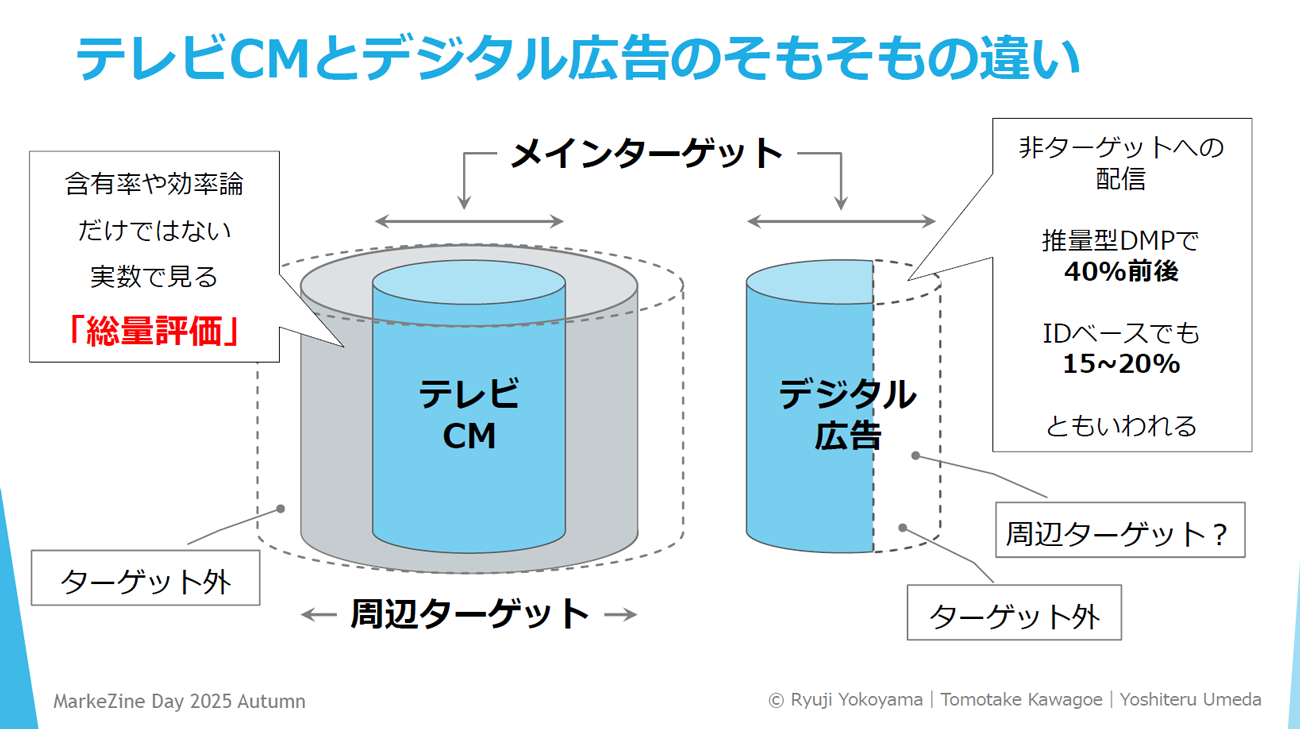

さらに行われたディスカッションでは、楳田氏が、過度なターゲティングに陥らないための「周辺ターゲット」という概念を紹介した。周辺ターゲットとは、メインターゲットと非ターゲットの間にいる視聴者のこと。デジタル広告はこれまで、メインターゲット以外への広告配信を一律に無駄なものと扱ってきたが、周辺ターゲットを用いると、より実態に即した貢献度合いの評価が可能になる。

周辺ターゲットへの到達を適切に評価するためには、「総量評価」という考え方が有効だ。総量評価では、メインターゲットを1として計算し、非ターゲットを0と評価する一方で、周辺ターゲットには、たとえば「0.5」や「0.8」などの中間的な値を設定する。これにより、すべてのインプレッションの価値を積み上げて評価することが可能になる。

組織の再編も必要。現状に即した新しいマーケティングを

楳田氏の話を受け、川越氏は、ターゲティングが精緻になりすぎる時代においては、顕在層の需要を喚起する活動や、自社の社員や取引先といった関係者へのブランディングが難しくなる可能性を指摘した。

「ビールのCMを精緻なターゲティングで配信すると、20歳以下の学生は当たりません。同じように、自動車のCMを運転する人しか配信しないという状況では、自社を取り巻く関係者へのブランディングや、新卒採用活動に影響が生じてくると思います」(川越氏)

また、マーケティングそのものが、企業による一方通行の活動ではなく、消費者との価値共創へと変化しつつある。川越氏は、「それに呼応して、ターゲティングという概念そのものを再考し、コミュニケーション開発でもよりサステナブルな感覚を大事にしていくべきなのでは」と付け加えた。

講演の締めくくりとして、横山氏は、SNS、リテールメディア、AIの専門家を交えた検討が欠かせないことを指摘した上で、今後の課題を次のように述べた。

「各分野への理解を深め、従来の宣伝部のスキルセットを再定義し、組織の再編を行うべきだと考えます。SNS、リテールメディア、そしてストリーミングも含めたコンバージドTVを理解して使いこなしていく――私たちもさまざまな形で、そうした取り組みを支援していきます」(横山氏)

11月11日「リテール特化のMarkeZine Day」開催決定

11月11日(火)にリテール領域に特化した「MarkeZine Day 2025 Retail」を開催します。メーカー企業のマーケティング&営業担当者、EC事業者、リテーラー、リテールメディア運用事業社に向けた、1dayの特別イベントです。ぜひご参加ください。