体験型店舗にも注力、あらゆる接点で目指す体験価値向上

(写真右)株式会社プレイド 執行役員 CGO 桑野祐一郎氏

新型コロナウイルス感染症の大打撃を受けてから5年、旅行業界が絶好調だ。2025年4月、観光庁が発表した「旅行・環境消費動向調査2024年 年間値(確報)」によると、2024年の日本人国内旅行消費額は25兆1536億円に上り、過去10年で比較して最大の消費となった。コロナ禍以前の2019年と比較しても14.7%増で、前年比も14.8%増だ。訪日外国人数も伸び続けており、日本政府観光局(JINTO)によると2025年5月の訪日外国人旅行者数(推計値)は、前年比21.5%増の369万3300人に上っている。

こうした国内外の旅行者のニーズに応えてきたのが、旅行業界大手のHISだ。そんな同社の掲げるパーパスは“「心躍る」を解き放つ”。2025年7月24日に開催されたプレイドのカンファレンス「X DIVE」に登壇したHISで取締役上席執行役員の澤田秀太氏によると、このパーパスはコロナ禍以降に設定されたものだと言う。

2030年に設立50周年を迎える同社は、旅行業界のベンチャーとして旅行業のほか、航空会社であるスカイマークの立ち上げやハウステンボスなどテーマパークの運営、ホテル業など旅行に付随する様々なビジネスを展開してきた。もちろん本業の旅行業にも力を入れており、直近ではサウジアラビアやボリビアにも拠点を設置するなど、グローバルで旅行ビジネスを担っている。

「旗艦店や新しい店舗は“「心躍る」を解き放つ”というパーパスを表現する場所として、単なる予約窓口ではない体験型の店舗という位置付けです。旅行に関するイベントやセミナーなども提供しています」と澤田氏は説明する。

HISがWebサイトで実現する2つのパーソナライズ

そんなHISのWebサイトには、どのようなコンセプトが込められているのだろうか。

澤田氏によると「主に検索機能を中心とした旅行の総合サイト」。自分の行きたい場所や地域、期間、観光目的などをキーに検索をかけると、パッケージツアーやホテル単体予約、アクティビティなど様々な商品を提案してくれる。

このWebサイトは、プレイドが提供するCXプラットフォーム「KARTE」が導入され、ユーザーのデータの分析と活用の環境が構築されている。澤田氏と共に登壇したプレイド 執行役員 CGO(Chief Growth Officer) 桑野祐一郎氏によると、HISではWeb上での体験価値向上に向け、データを活用したパーソナライズに取り組んでいると言う。

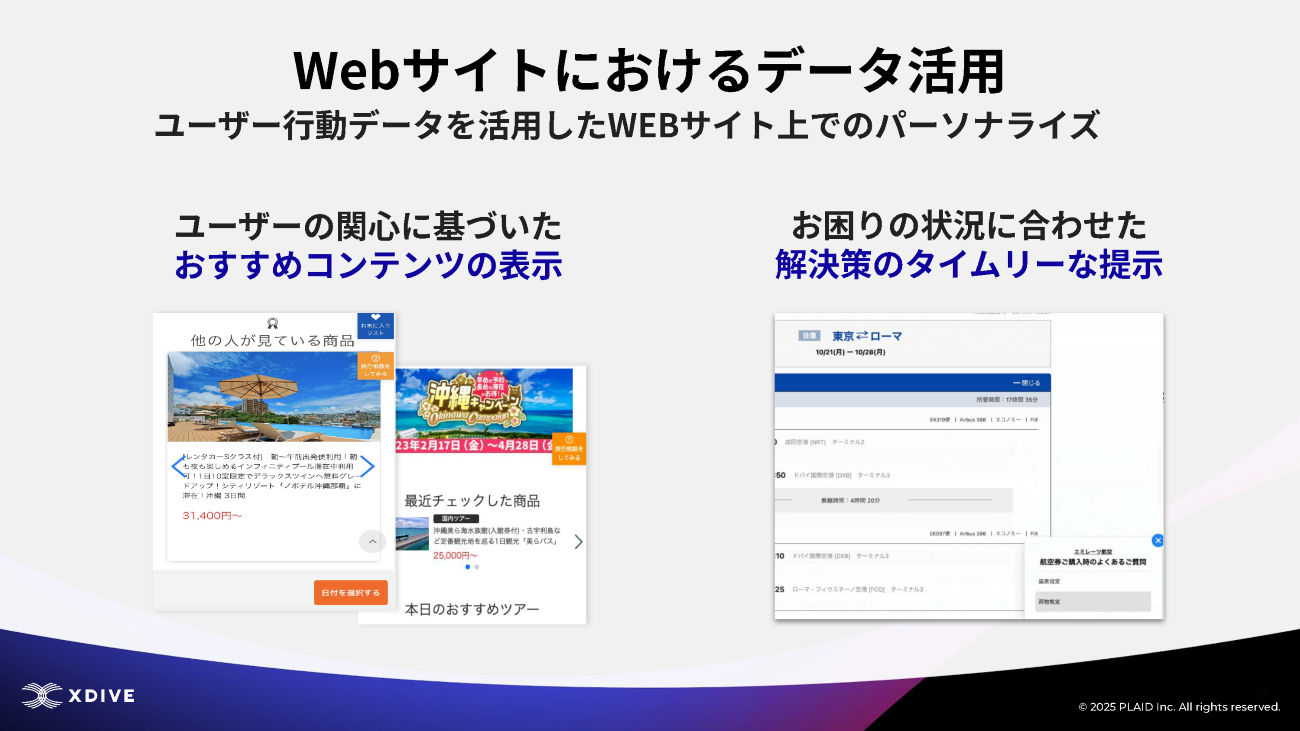

「HIS様のパーソナライズには大きく2種類あります。1つは、ユーザーの行動履歴に応じて関心の高いコンテンツをレコメンドするというもの。もう1つは、課題や悩みを持つユーザーに対し、解決策をタイムリーに提示するというもので、マーケティング領域とカスタマーサポート領域の両方でKARTEを活用していただいております」(桑野氏)

この2つは、Web体験としてはベーシックながらも、実のところしっかり実現できているWebサイトはそれほど多くない。実際にHISの澤田氏も、KARTEの機能やその活用について「非常に良い」と評価している。

もちろん現状にただ満足しているだけではない。HISではより良い顧客体験の実現を目指し、CX推進に力を入れている。

なかでもユニークなのは、店舗でAIを活用し、より優れた顧客体験提供に努めている取り組みだ。この取り組みもプレイドが支援していると言う。

店舗で長時間の相談…AI活用で効率化&品質安定を実現!

HISの店舗でAIをどのように活用しているのだろうか。

同社では、店舗での相談予約をしたユーザーに関して、Webサイト上でどのような情報を閲覧していたのかその行動履歴をAIが分析し、サマリーをスタッフに提供する「生成AIベースの相談予約ダッシュボード」を実装している。

旅行サイトで検索する際、行き場所や予算感、日程などがあらかじめ全部決まっているというケースはあまり多くない。多くの場合、「だいたいこの時期に予定している」「場所はこのあたりがいい」「予算はこれくらい」など、大体のスケールを想定しながらWebで情報を検索し、具体的に固めていくことになる。

ユーザー行動の背景にある文脈や意図を、プレイドは「コンテクスト」と表現する。ユーザーのコンテクストを店舗スタッフが事前に理解していれば、ユーザーが来店したタイミングで、予算感や希望の行き先を絞り込んだ形でヒアリングを進めていける。

店舗での接客は、長いケースだと2時間くらいかかることもあると言う。ただ、データを見ると「時間はかかるが成約率は高くなる傾向」もわかっており、一概に接客時間を減らすだけが得策ではない。とは言え、「かけなくていいところまで時間をかけると、その分コンサルタントの負担にもなるので、効率化できるところは効率化したほうがいいと思いました」と澤田氏は説明する。

店舗に来る顧客は、年齢も予算も行きたいところも様々です。食事もアクティビティも楽しみたい方もいれば、ホテルや食事よりも長期滞在しやすい立地にこだわるなど、ニーズは多様化している。これに加えて、特に店舗の場合では、経験の浅いスタッフとベテランの接客の質という課題もある。

「お客様に満足いただけるような提案やきめ細かいヒアリングを実施するには、事前にそのお客様の抱いている希望を把握しておくことが大切です。そうすることで、全体的な接客のクオリティも上がりますし、接客時間も効率化できるなどのメリットが考えられます。AIを活用することで接客の質を保ち、かつ社員教育の面でもプラスになるなど、総合的に考えて相乗効果が期待できるため、導入を決めました」(澤田氏)

成約率が5ポイント向上&顧客の意外な悩み方を発見

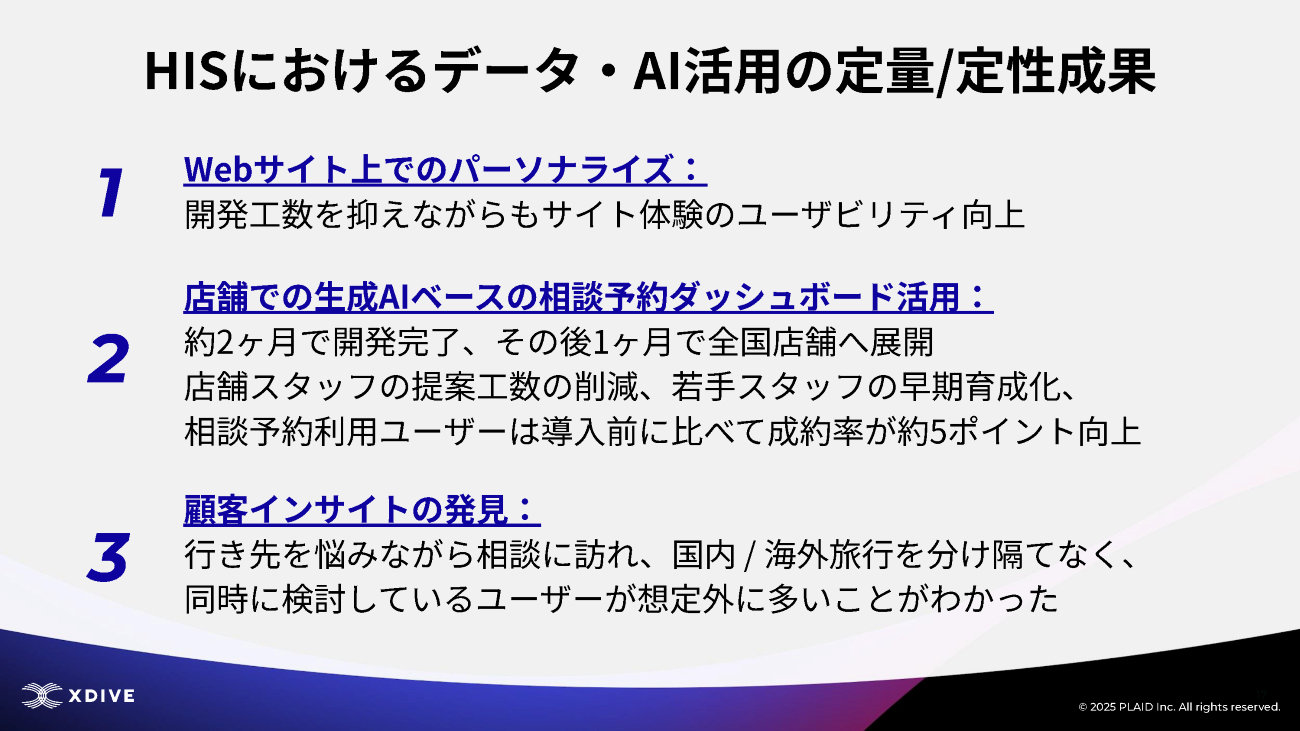

店舗でのAI活用はプレイドの支援と共に進められ、約2ヵ月で開発完了、1ヵ月で全国店舗へ展開した。これにより、大きく3つの点で成果が得られたと言う。

1つは、開発工数を抑えながらもWebサイト上でのパーソナライズ精度が向上し、Web体験のユーザビリティが改善されたこと。もう1つが、店舗で生成AIベースの相談予約ダッシュボードの活用が進み、提案工数の削減や若手スタッフの早期育成などで効果が出たことだ。その具体的な結果として、相談予約利用ユーザーは導入前と比較して成約率が約5ポイント上がったと言う。相談が効率化され、成約率が上がったことで、コスト削減と売上向上の2つを同時に実現できたわけだ。

3点目として、より詳細な顧客インサイトを獲得できたことも大きな成果だと言う。たとえば、行き先に悩みながら相談に訪れたユーザーの声を聞いたところ、国内/海外で分けて検討するのではなく、両軸で検討しているユーザーが想定外に多いことが判明したそうだ。

「裏にあるニーズを捉えたい」提案力を高めるAI活用イメージ

こうした成果を経て、HISはデータでさらにどのような価値を提供していこうとしているのか。

桑野氏が澤田氏から直接聞いたところによると、方向性の1つに「パーソナライズの進化」があると言う。

現在の同社のWebサイトは、顧客側でニーズが固まりきっていないフェーズでも、「行き先」や「日程」などがある程度決まっていることを前提に条件検索を行う仕組みとなっている。旅行目的も、「温泉」「アトラクション」「自然」など大まかな区分けになっており、その背景にある深いニーズを掘り起こすまでには至っていない。店舗であれば、スタッフとの会話を通じて自分のニーズを深掘りしながら旅行目的や行き先を決められるが、現状のWebサイトで同じことを実現するのは難しい。

こうした課題を解決するテクノロジーとして、澤田氏が期待しているのがAIだ。旅行に行ったユーザーの検討前の行動や心理状態をデータで取得し、さらに旅行中の満喫度合いや満足度を蓄積、旅行後の口コミや感想なども併せて収集して分析していけば、細かいニーズや評価ポイントなどユーザーのコンテクストが見えてくる。たとえば「自然を満喫したい」という目的の家族旅行だったとしても、その裏には「子どもに虫捕りを経験させたい」というニーズがあれば、海よりも森や林の自然豊かな地域を提案することが可能になる。

そうした旅行プランの検索や策定が、テキストベースではなく、音声入力など会話ベースでできるようになれば、顧客体験はさらに向上する。

こうしたマルチモーダル対応をはじめとして、今後の顧客価値向上に向けてはデータとAIの活用がますます欠かせない。澤田氏は「今後、AIとテクノロジーはかつてのインターネットと同様に中心的なテーマになると思います」との見解を示し、次のように説明した。

「旅行領域では、お客様の希望はとても曖昧なところからスタートします。そこでAIを活用して予算・年齢・行き先・食事・アクティビティなどの条件を組み合わせ、より詳細なニーズを汲んだうえで最適な旅行商品を自動提案できれば、顧客満足度や成約率はさらに向上すると考えています。旅行の価値は旅マエ・旅ナカ・旅アトと長い期間にわたって体験されるため、その間の接点を通じてデータを蓄積し、それを基によりパーソナライズされた提案を行うことで、理想的なサービスが実現できると期待しています」(澤田氏)

AI活用時代が本格化、独自プロダクトの開発へ

一方で、データとAI活用に関してはまだ解決すべきことが多い。

特に大きな課題は、オンラインとオフラインのデータがサイロ化している点だ。さらに、ホテル予約のユーザー、ツアー予約のユーザー、航空券予約のユーザーとデータが分断しているため、1人のユーザーを軸に横串でデータを把握することが難しい。

これに対し現在同社では、店舗とオンラインを含めてすべてのデータを統合するプロジェクトを進めているとのことで、これが実現すれば「顧客のLTV向上に向けた取り組みがさらに加速します」(澤田氏)と期待を寄せる。たとえば、学生時代の旅行、社会人直前に楽しむ旅、新婚旅行や家族旅行、そして第二の人生でゆったり過ごす非日常といったように、人生のライフステージに合わせて最適な提案を行うことも可能だ。

また、日本人旅行者だけでなく、海外からの旅行者へも同様の対応を進めることで、あらゆる顧客の体験価値向上に貢献していくと言う。

最後に澤田氏は「予期せぬ出会い」(セレンディピティ)の重要性について述べ、「顧客自身が気づいていないものを提案することで、新しい体験や気づきを与えることの価値は大きいです」と強調した。また「AIとテクノロジーの波は確実に来るものの、単なる人真似ではなく、独自の提案や技術を作り出していくことが大切です。5年後、10年後の未来を見据えた想像力を持ち、データをベースにしながらも革新的なプロダクトを生み出していくことが、日本が世界で戦っていくために必要だと思います。HISらしいチャレンジを、AIとテクノロジーをど真ん中に据えて進めていきたいです」と述べ、セッションを締めくくった。

国内最大級の1st Partyカスタマーデータ基盤 CXプラットフォーム「KARTE」

顧客分析、サイト構築、集客(広告)、Web接客・サイト改善、CRM、サポートといったマーケティング施策の全般をワンプラットフォームで幅広くカバー。1st Party カスタマーデータを軸に、顧客中心の体験設計に必要なソリューションをご提供しています。

KARTEプロダクト概要資料・活用事例集はこちらからダウンロードできます。