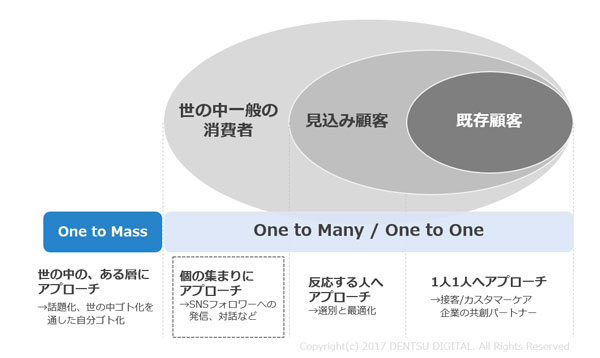

「話しかける相手」のステータス

郡司:サンプルデータの人たちですね。マス広告で「調査データ」というと、大体ここに位置する人になります。

有園:当然、今の時代はOne to Oneコミュニケーションが理想ですから、たとえばユニクロや無印良品のような実店舗メインの事業体も、レジで「ぜひアプリを提示して」と呼びかけている、と。

岡本:そうです。だから、実店舗で買っていてもまったくデジタル上にいない人は左端に入ってしまうので、その意味ではすごく遠いんですよね。

有園:なるほど。一方、郡司さんが考案した図はこちらです。岡本さんの図は企業が技術的にリーチできるチャネルの話ですが、郡司さんのほうは、顧客のステータスを示した概念図になるんですかね。

郡司:話しかける相手、というイメージで書きました。さっきの、店頭で買っているけど顧客情報がわからない人も、私の図だと右の「既存顧客」に含まれますが。

有園:ご経歴からすると、左端のマス広告の領域が考えの起点になっていると思うんですが、なぜ右端までぐっと深堀りするに至ったんでしょうか?

郡司:私がどういう思考回路で右に近づいているか、ということですよね。ちょっと長くなりますが、先日、データや統計を学んでいる学生に対してクリエイティブの話をする機会があったんです。

コピーが“この人”に響いているか

郡司:クリエーター出身でどうやってデジタル側にきたのか、という話をしてほしいといわれたんですが、私自身は割とスッとこっち側にきたので、そこのブリッジをどう説明したらいいのかなと思って。というのは、クリエイティブとデータって常に裏と表なので、外からは文系と理系の両極端に見えるけど、デジタルマーケティングではいつも表裏一体のセットなんですね。データから読み取ったことがクリエイティブの企画になっていくし、クリエイティブを通して得た反応がまたデータになって集約されるという構造なんです。

有園:たしかに、そうですね。

郡司:でも以前から、クリエイティブ出身のうちの若手と話していても、この表裏一体感と「だからこそおもしろい」という私の感覚が伝わる人と伝わらない人がいて、なぜなんだろうと何年か思っていました。今回の学生向けの話を機に改めてじっくり考えて、ふと気付きました。

「What to say」を考えることに面白さを感じる人は、考え抜いたメッセージが“この人”個人に響いたかどうか、が常に気になる。だからそれがわかるデータを見たくなるし、どう改善したら響くのかが知りたくなる。「How to say」を考えることが面白いと思う人は、自分の表現が世の中でどれだけ話題になったのかによってその成果を図っていることが多いのですよね。だから、個の反応というよりマスの反応に興味が向くのだと思います。

有園:なるほど! 後者のタイプの人は、One to Oneの世界があまりピンと来ないんですね。

郡司:そうだと思います。コピーライティングってキーワードを探すんじゃなくて、価値や意味を探して言語化する仕事なんです。そこにフォーカスを当てたキャッチフレーズをつくり、その価値や意味が伝わりやすいコンテキストをつくるのが、ボディコピーを書くという仕事です。ここに興味がある人は、右にシフトしやすいのかもしれませんね。