複数ロケに行ったかのような撮影や爆発シーン、許可どりが難しい場所で活きるVP

━━まずはご担当業務から教えてください。

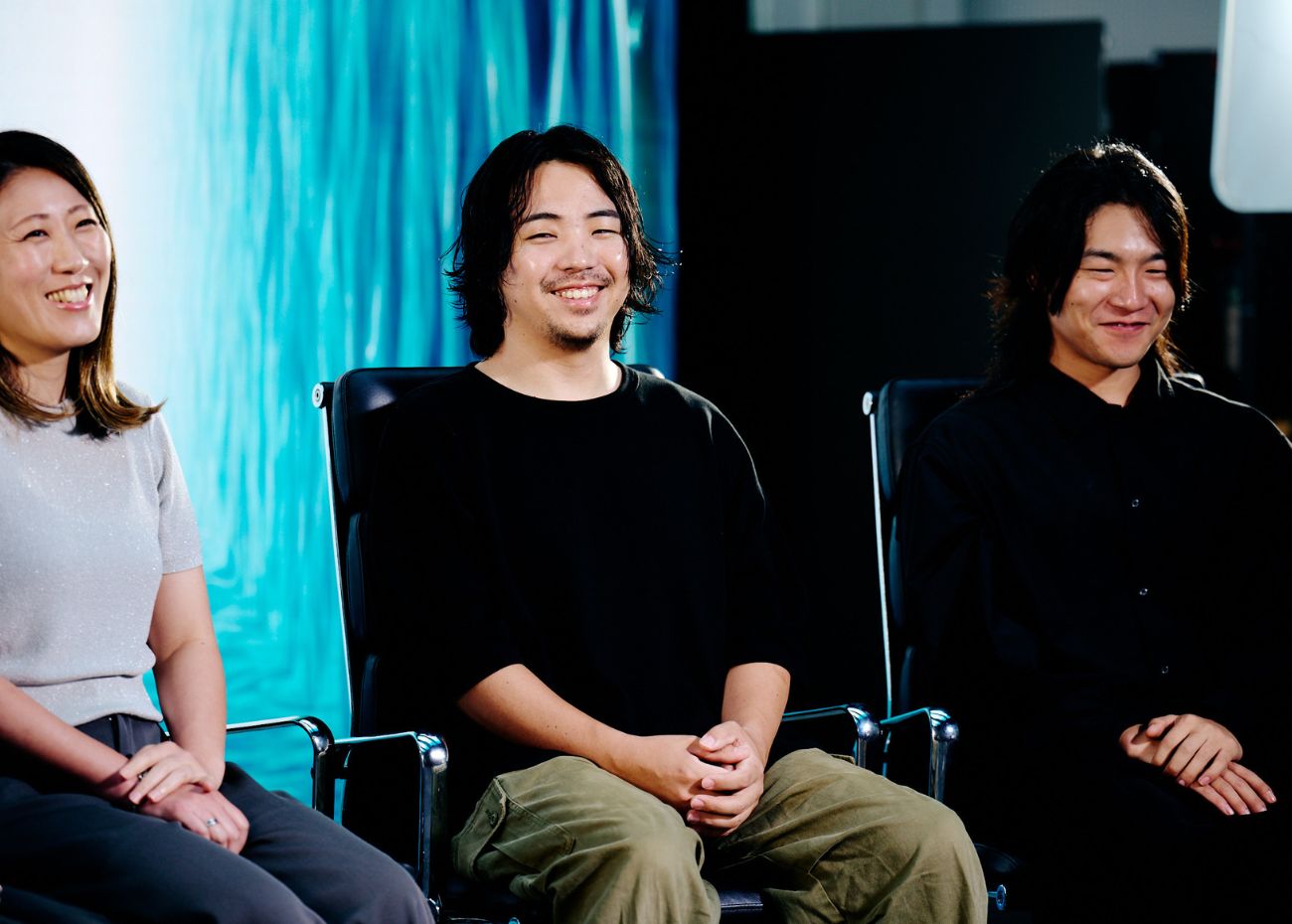

兒玉 博報堂プロダクツ(REDHILL事業本部)からHCAに研修出向し、ゲームエンジン「Unreal Engine」のエンジニアをしています。

槇野 CGプロデューサーとして博報堂プロダクツ(REDHILL事業本部)からHCAに研修出向しています。VPでは、カメラマンやスーパーバイザーと連携し、背景に投影するCGをプロデュースしています。

寺本 博報堂プロダクツ(映像クリエイティブ事業本部)から研修出向し、HCA 矢坂さんのもとでプロデューサーのアシスタントをしています。VP制作について学びながら業務を進めています。

矢坂 HCA(営業事業本部)に所属するVPプロデューサーです。クライアントとVP制作チームとのハブになり、ご提案をしながら進めていく立場です。

北村 HCA(クリエイター事業本部デジタルコンテンツ部)に所属し、VP事業ではスーパーバイザーのアシスタント業務をしています。全体のクオリティコントロールを行うスーパーバイザーのもと、各部門がより良いパフォーマンスをあげられるような橋渡しをしていくのがメインの仕事です。

松本 北村と同じ部署に所属し、VP事業ではCGクリエイターとVPトラッキングエンジニアをしています。

━━まずは企業がVPを活用するメリットについて、現場のみなさんが感じていることを教えてください。

北村 やはりいちばんは広告表現の可能性、クリエイティブの幅が広がったことではないでしょうか。企画段階から、これまでにないアプローチを検討できます。

寺本 時間やロケ地の制約からも解放されますからね。タレントの限られた稼働時間で複数のロケ撮影をすることは物理的に難しいですが、VPであれば次々と背景を変えて撮影をすることができます。

槇野 たとえばロケ撮影なら限られた回数しか撮れないマジックタイム(日没直後や日の出直前の空が美しい時間帯)の撮影も、VPならたくさんのテイクを撮ることができます。

兒玉 公共の場所など撮影許可が取りにくいところやコストがかかるような場所でも、その場所のCGを制作すれば、VPで撮影できる点もメリットですね。

松本 爆発させたり物を壊したりする撮影にも合っていると思います。リアルでは一度壊してしまったらやり直しができませんが、VPだとボタンひとつで元に戻して撮り直すことも可能です。

矢坂 表現以外の点では、現場でクライアントとのコンセンサスがとれることも大きなメリットだと思います。グリーンバックで撮影してCGを合成する従来の手法の場合、役者の演技を直接見ることができても合成後の映像は想像するしかありません。ですがVPの場合は、撮影現場で完成映像をチェックすることができます。

槇野 従来であれば、監督、広告会社、クライアントと順々に確認するためのやりとりが発生していたところを、その場で一気に合意が取れるのは大きな変化です。

兒玉 技術者の立場からも、全員の合意のもと進めることができるのは、制作をするうえでとても安心感がありますし、かかる時間も短縮できます。

寺本 ただ注意する必要があると思うのは「魔法のような簡単な技術ではない」ということです。背景ひとつとっても、松本さんがイチから懸命に作りあげているものですし、その作業量は膨大です。VP制作には圧倒的な技術力と知識、経験が詰まっていて、LEDパネルがあるからといって誰にでもできることではありません。案件ごとに異なる課題に向き合いながら、クライアントが思い描く世界観をどうにかして形にしようと、情熱と覚悟を注いでいます。HCAに出向してからその熱量と真摯な姿勢に心を打たれる瞬間が何度もありました。

松本 たしかに工程の数も多いですし、大変な部分も正直あります。ですが従来だと、CGを作り終わった後工程に関わることは少ないのですが、VPは現場でクライアントが喜んでいる姿も見ることができる。それがやってよかったという達成感にもつながっています。

提携による強みは「自由度と案件数」 VPの具体的な制作フローも解説

━━博報堂プロダクツとHCAが提携したことによる強みはどういった部分にあると感じていますか?

寺本 いちばんの強みは、博報堂プロダクツのメンバーがHCAに出向することで、VP制作の現場との距離が格段に近くなったことです。VPは「大掛かりで敷居が高い」というイメージを持たれがちですが、この提携によって、クライアントの皆さまにも気軽に実際に撮影を行うスタジオをご案内でき、実際の撮影現場の空気を肌で感じていただく機会も増えました。

槇野 予算や内容など、なにかあればすぐに相談できる環境であることは、制作するうえでとても大事ですね。

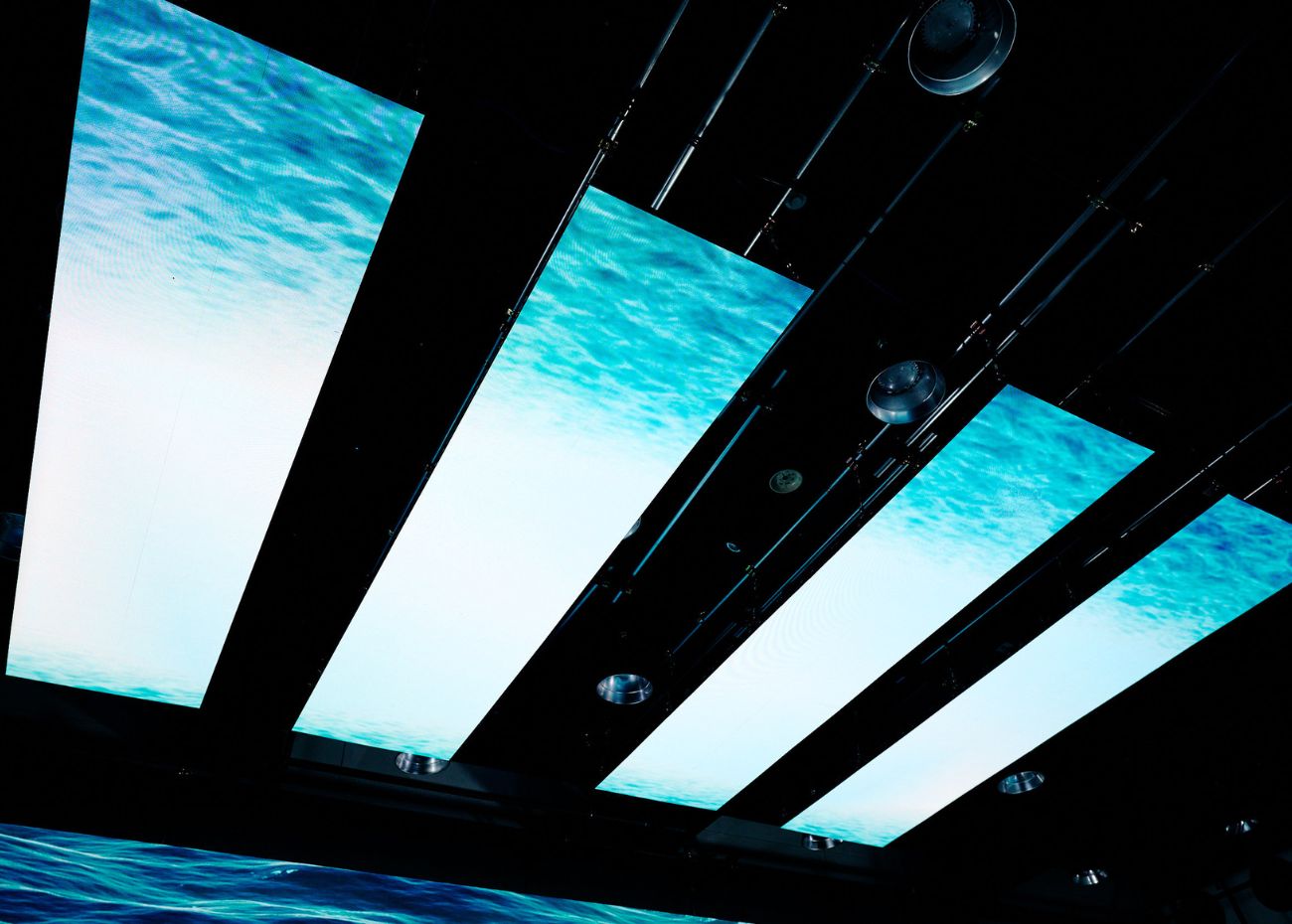

寺本 また技術的な強みとして挙げられるのは、HCAのスタジオが誇る、圧倒的なスケールと自由度の高さが際立っている点だと思います。背景のLEDパネルを撮影内容にあわせて柔軟に設計できるのはHCAだけですし、そのために必要な専門知識も蓄積されている。LEDパネルが自由に設計できれば、それだけ表現にも自由度が生まれ可能性も広がるため、多様な提案が可能になります。

北村 僕らからすると、博報堂プロダクツとの連携が強化されたことで、さまざまなプロジェクトを実現できるようになりました。博報堂プロダクツが持つマンパワーと案件数に、HCAの技術を掛け合わせることができる点が、大きな強みだと思っています。

矢坂 実際にお問い合わせの件数も増えましたし、とても良い相乗効果が生まれていますよね。

━━では、具体的なVP制作のフローや必要な期間について教えてください。

矢坂 最初の企画段階では、VPプロデューサーとVPスーパーバイザーがクライアントと打ち合わせを行います。先方が想定されることと実際にできることが乖離している場合もありますので、そのギャップを埋めたり、企画の幅を広げたりしながら肉付けをしていきます。

案件を受注したあとは、スーパーバイザー、システムチーム、CGチームなどのスタッフィングを行います。次に広告全体のプロデューサーや撮影監督と中身の確認をし、トンマナや空間づくりといったシチュエーションを確認。そこから北村や槇野さん、CGチーム、美術部も加わり、プロジェクトの骨格を整えていきます。案件によって、LEDパネルを拡張したいといったイレギュラーな要望がある場合には、別途システムチームに構築を依頼します。

VPの場合は撮影前までに背景のCGを確定させておく必要があるので、綿密なコミュニケーションのもと進めていく必要があります。そして撮影当日になったら全員が現場に集結し、一体感をもって撮影していきます。

北村 撮影以前のCGを作る段階が重要で、何度も打ち合わせと調整を行います。スーパーバイザーとエンジニアで、木や草をどんな色合いにするかといったカラーマネジメントをしたり、現場でCGと馴染むライティングができるように美術部や照明部などと打ち合わせしたり、それをスタジオで実際に確認して調整したりといった作業が続きます。

寺本 制作期間は案件によりますね。半年ほどかかるものもあれば、3週間で納品する場合もあります。

矢坂 制作スケジュールによってできることとできないことも違いますし、それによってシステムチームやCGチームの負担も変わってきます。そういった工数の部分を、私や寺本さんでしっかり調整していくことも大切です。

━━それぞれの役割があるなかで、コラボレーションの際に心がけていること、大切にしていることはありますか?

北村 何ヵ月もかけたプロジェクトが集大成に近づくと、体力的にも精神的にもかなりハードな状況にもなります。ですがスーパーバイザーは現場の軸となる存在だからこそ、さまざまな部署や役割の人たちがいる現場では、いちばん明るくいることを意識しています。スタッフへの声がけも頻繁に行うことで問題にもいち早く気づいてフォローしたいですし、何かあれば北村に聞けば大丈夫だと思ってもらえるようなふるまいを心がけています。

矢坂 現場にはクライアントなど、VPの知識がない方々も集まるので、私たちだけで進めてしまわないよう心がけています。たとえばシステムにエラーが出て撮影が止まったときに、今はどんな状況であるかをしっかりお伝えしたり、それぞれのスタッフがどういった立ち位置なのかを説明したりと、疑問点がないよう進める必要があると思っています。

寺本 VPは専門用語も多く、初めて触れる方には少し難しく感じられる伝わりづらい部分が多いかもしれません。私もまだHCAに出向して半年ですので、わからないことはすぐにHCAの皆さんに質問するようにしています。クライアントなどに説明する際も、なるべくかみ砕いて説明できるように意識しています。

「孤独感はない」 次世代メンバーが感じる交流の意義

━━博報堂プロダクツとHCAの提携によって現場での交流が生まれるようになったと思いますが、育成面などふくめどのような成果が生まれていると思いますか?

北村 このメンバーだからといった部分も多いと思いますが、ご飯を一緒に食べたり、日常的に会話したりするなかで、「こんなのおもしろいんじゃない?」「あの映画のシーンをやってみようよ」と、アイディアが自然に生まれていきます。VPは今までにない撮影ができるからこそ、新しいものを次々と提案していく必要があり、引き出しの多さが常に求められますから、奇譚のない意見が飛び交うチームになっていることはとても助かりますし、本当に良かったなと感じる部分です。

槇野 HCAのみなさんはとても話しやすいですし、自分にはない知識やボキャブラリーを持っているので、ひとりではたどり着かなかった情報に触れられることもすごくありがたいですね。

矢坂 寺本さんは広告制作で7年の経験がありますし、槇野さんもCGプロデューサーとしてずっと活躍されていましたし、北村も助手から始めてカメラマンを経験したりしています。そのベースのもと、さらにお互い交流しながらVPの知識が積み上がっていくことで、良い効果が生まれているのではないかと感じています。

VPはこれからもさらに発展していく技術ですので、育成にゴールはなく、常にみんなで学んでいくしかない。それが結果として、育成につながっていくのではないでしょうか。

━━松本さんは入社してまだ1年未満とのことですが、この職場や仕事のやりがいについてどのように感じていますか?

松本 CG制作自体は学生時代から取り組んでいましたが、基本はひとりで行っていました。ここでは全員野球のように一丸となって進めていけるため孤独感もないですし、気持ちの面での負担も少ない。従来のCG制作と違い納品して終わりではなく、現場で直接クライアントの声が聞けたり、まわりの仲間から良いフィードバックがもらえるのがとても嬉しいですし、モチベーションにもなっています。

━━最後に、現場の皆さんからみたVPの展望をお聞かせください。

兒玉 Unreal EngineでAIを活用して現実の世界をキャプチャーし、3D化する新しい技術も登場しています。今すぐ使えるものではないですが、今後挑戦していきたいです。

槇野 そうですね。CG制作は時間や手間がかかるので、AIのスキャンが実現できたらと思います。

寺本 同じくAIのスキャンにはなりますが、Gaussian Splatting(複数の画像から3Dシーン表現を再現し、任意の視点から画像生成できる技術)に挑戦してみたいです。コストの面からVPには少し手を出しづらい企業の選択肢になるのではないかと思っています。

━━皆さん、ありがとうございました!