WEGOはZ世代の当事者に任せて、狭く深く

全国約180店舗以上でLifestyle Culture Store「WEGO」を展開するウィゴーは、若者のリアルな声を拾い続けるため、「界隈」に注目。SNSを中心としたコンテンツ発信や商品開発に、当事者の声を活かす仕組みを構築している。

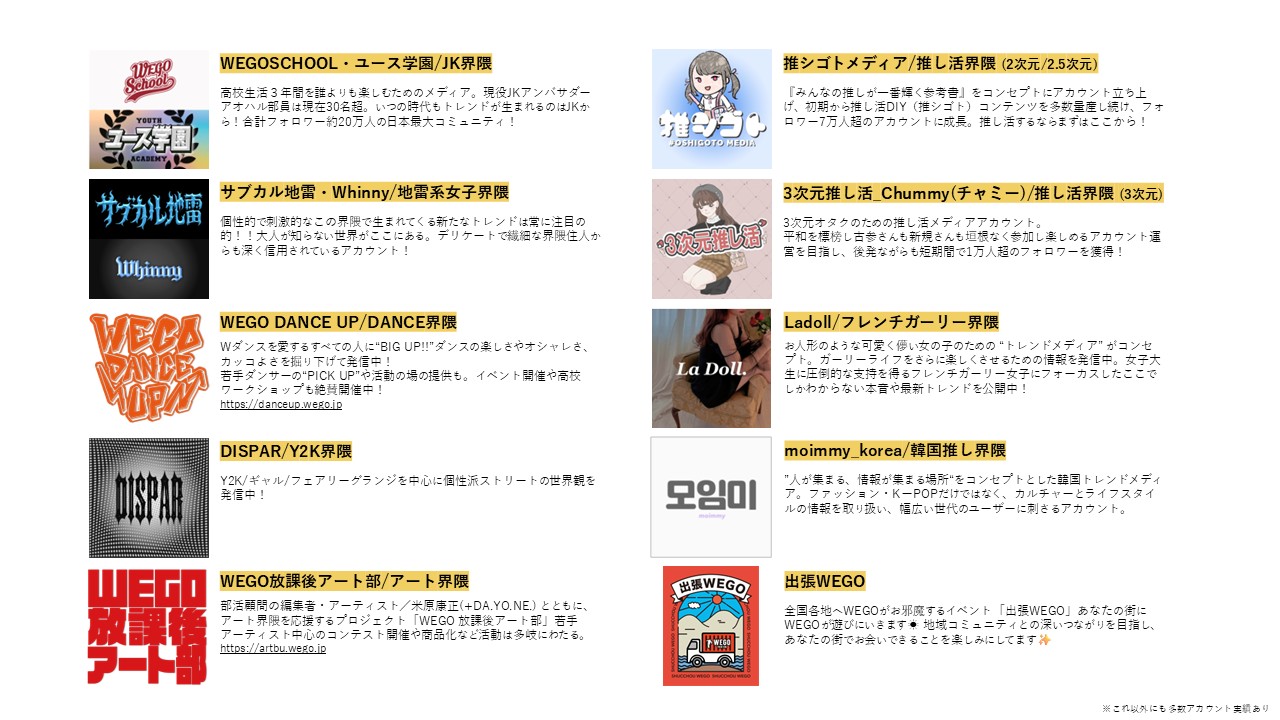

その活動の主軸となるのが、コミュニティの開発・運営に取り組む「WE LABO」だ。同機関が運営する「趣味・嗜好特化型の属性コミュニティ」は、界隈別のSNSアカウントを運用し、50万人以上の総フォロワー数を有する。推し活界隈の「推シゴトメディア」、JK界隈の「WEGOSCHOOL・ユース学園」、Y2K界隈の「DISPAR」、ダンス界隈の「WEGO DANCE UP」など、コミュニティは実に多種多様だ。

※クリックすると拡大します

「『界隈』の人たちの実際の楽しみ方やファッションがわかるので、WE LABOの活動にはとても価値があると思っています」と、ウィゴーの園田氏は語る。

アパレルブランドが抱える問題として、1つのテイストに特化すると、トレンドの終焉とともにそのブランドを維持できないことが挙げられる。しかし、WEGOでは複数の『界隈』内でのトレンドを追い続けることで、新陳代謝を促している。

「WEGOオフィシャルSNS自体のフォロワー数は50数万人を長らく推移していました。コンテンツを1つの方向性に絞ると、別の方向性が欠けてしまうため、“狭く深く”でたくさん作ってきました。『界隈』ごとに、トップインフルエンサーの顔ぶれや流行は全然違います。そういった『界隈』で生まれているリアルなトレンドを理解するためにも、その『界隈』が好きな子たちにコミュニティ運営は全部任せています」(園田氏)

数々の「界隈」とのビジネスから得られた経験

ウィゴーでは次なる「界隈」を発掘するために、積極的なトライも欠かさない。掘り下げるターゲットを決めたら、とりあえずSNSアカウントを立ち上げてコミュニティを育成するという。反応次第で撤退はするものの、そのタイミング自体は明確には決めていない。また、商品企画の際にはプロダクト先行型にはならず、まずはコミュニティや研究員と対話することを重視している。

「基本的には、『界隈』で流行っているプロダクトは『何が目的か』、『どういう進化をしていくか』を見ています。当事者である研究員たちと常に会話ができるので、ニーズがある程度醸成された状態で商品を開発できる価値は高いです」(園田氏)

最近ビジネスとして大きく拡大しているのは、推し活なのだそう。推し活界隈から生まれた「痛バに見えない痛バシリーズ」は、累計販売数15万点以上のヒットアイテムとなっている。

※クリックすると拡大します

また、中国の上海で実施したポップアップストアは、6日間だけで1億円に近い売上を記録。その盛り上がりは「僕らも想像できなかった」と園田氏も驚いたそうだ。

「文化としての推し活は、国が変わっても目的と楽しみ方が一緒なので言語は関係ありません。推し活の中身はそれぞれのコミュニティによって異なりますが、グローバル目線で新たな楽しみ方もあるコンテンツになってきていますね」(園田氏)

同社はコミュニティを活かした、他社のマーケティング支援にも力を入れている。たとえばJK界隈の協力のもとMetaと合同で行ったARエフェクト・GIFスタンプ開発や、推し活利用のためのレンタルスペース開発などがある。