消費行動の変化とリテールメディアの実践的活用を議論

現在のデジタルマーケティング環境では、消費者の広告とのタッチポイントが大きく変化している。「検索→広告視聴→商品ページへ」という流れから、消費者が直接ECサイトやアプリを訪れるパターンが増加している。こうした購買の場を広告接点に変えるのが、デジタルリテールメディアだ。オープニングセッションでRoktの三島健氏は、この新しい消費行動への対応が遅れていることを指摘した。

リテールメディアは概念的には認知が広がってきたものの、実際の活用はまだ限定的である。三島氏は「リテールメディアのうちデジタルマーケティングとしての予算は15%に上っているが、その実際の利用額や成長率に反して具体的な活用方法の議論が不足している」と述べている。

こうした背景から、本カンファレンスは200名を超えるマーケターが集まり、「今、マーケティングの場で何が起きているのか?」「課題とその解決方法とは?」などを議論する場として設定された。理論から実践への橋渡しを図る重要な機会という位置付けだ。

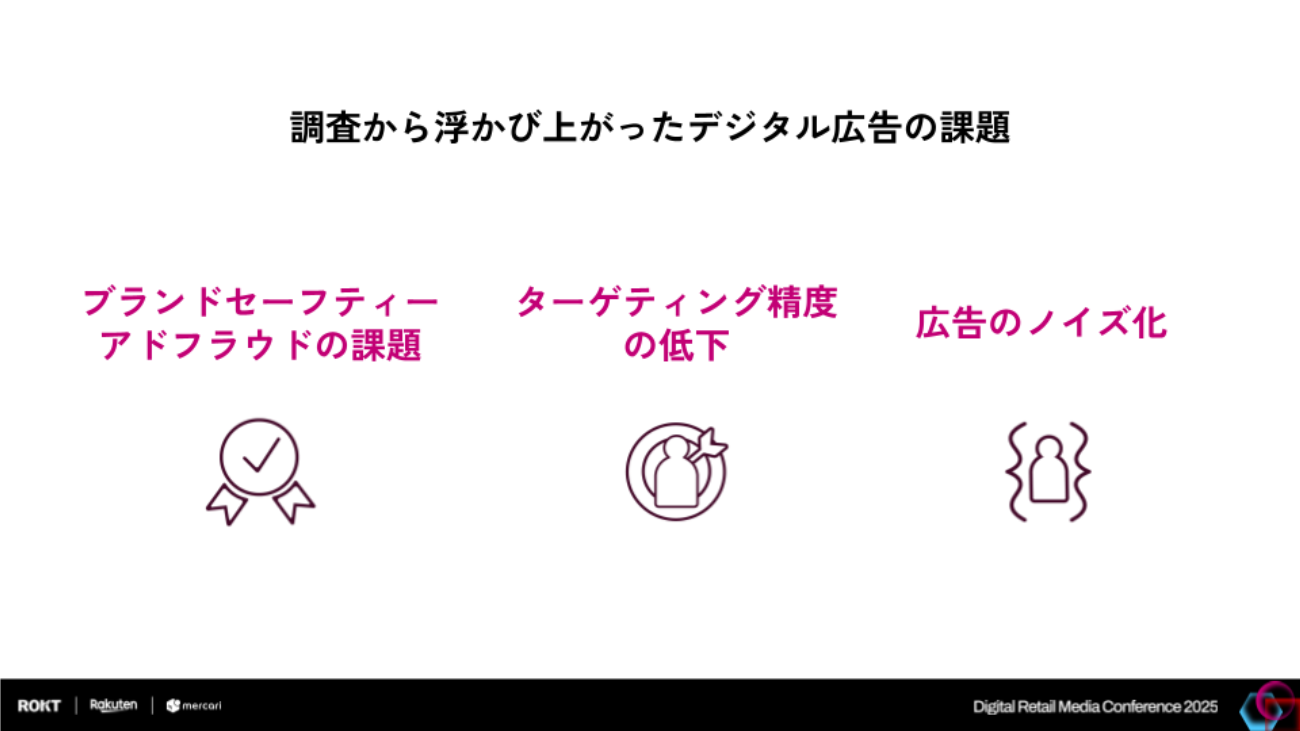

メインセッション「デジタルリテールメディアの今とこれから 〜マーケティング戦略の進化を読み解く〜」では、まずRoktが広告主400名と生活者1,000名を対象に実施した意識調査の結果を紹介。三島氏とともに登壇したメルカリの赤星氏、楽天の秦氏のコメントを交えながら、現在のデジタル広告が直面する3つの課題を浮き彫りにした。

デジタル広告の3つの構造的課題が浮き彫りに

一つ目の課題は、ブランドセーフティが十分でない現状と、アドフラウドである。調査によると、デジタル広告担当者の76%が「自社のバナー広告やSNS広告などのオンライン広告で、不適切な文脈や広告枠に表示されるリスクに対する懸念がある」と回答。一方、生活者側では85%が「広告が怪しい、不快な、品のないサイトに掲載されていた場合、その広告主や商品への印象が悪化する」と答えている。

「ブランドにとって消費者との信頼構築は非常に重要なベーシックな要素です。広告が怪しいサイトやいかがわしいサイトに出てしまうと、簡単にブランド棄損を引き起こしてしまいます」(メルカリ・赤星氏)

また、配信した広告が実際の人間のユーザーではなく、botや非アクティブなユーザーに表示されている可能性について、72.4%の広告担当者が懸念を抱いているという結果も示された。

二つ目の課題は、Cookie規制やユーザーIDの使用制限によるターゲティング精度の低下だ。適切な消費者に届けることができていない広告配信がブランドや商品にマイナスの印象を与えていると感じる広告主は69.9%、生活者側でも79.2%が「自分に関係していない広告を見せられたときに不快に感じたことがある」と回答している。

「行動履歴をベースに『今、この人にこの広告を出す』といった、これまでの基本戦略が土台から揺らぎ、思うようにリターゲティングをできなくなってきている状況です」(楽天・秦氏)

三つ目の課題は広告のノイズ化である。広告疲れや広告離れが要因で、広告効果が落ちてきていると感じている広告主は74%、「広告が自分の行動を妨げたことで、その広告主やサービスに対してマイナスの印象を持ったことがある」と回答した生活者は81%に上る。

「Webで見つけたリンクからニュースメディアに遷移すると、突然ポップアップで広告視聴が始まったり、なかなか実際のコンテンツにたどりつけなかったりという現象はいたるところで起きています。広告と消費者の関係性やユーザー体験をどう定義するかは、もっと丁寧に考えていかなければなりません」(Rokt・三島氏)

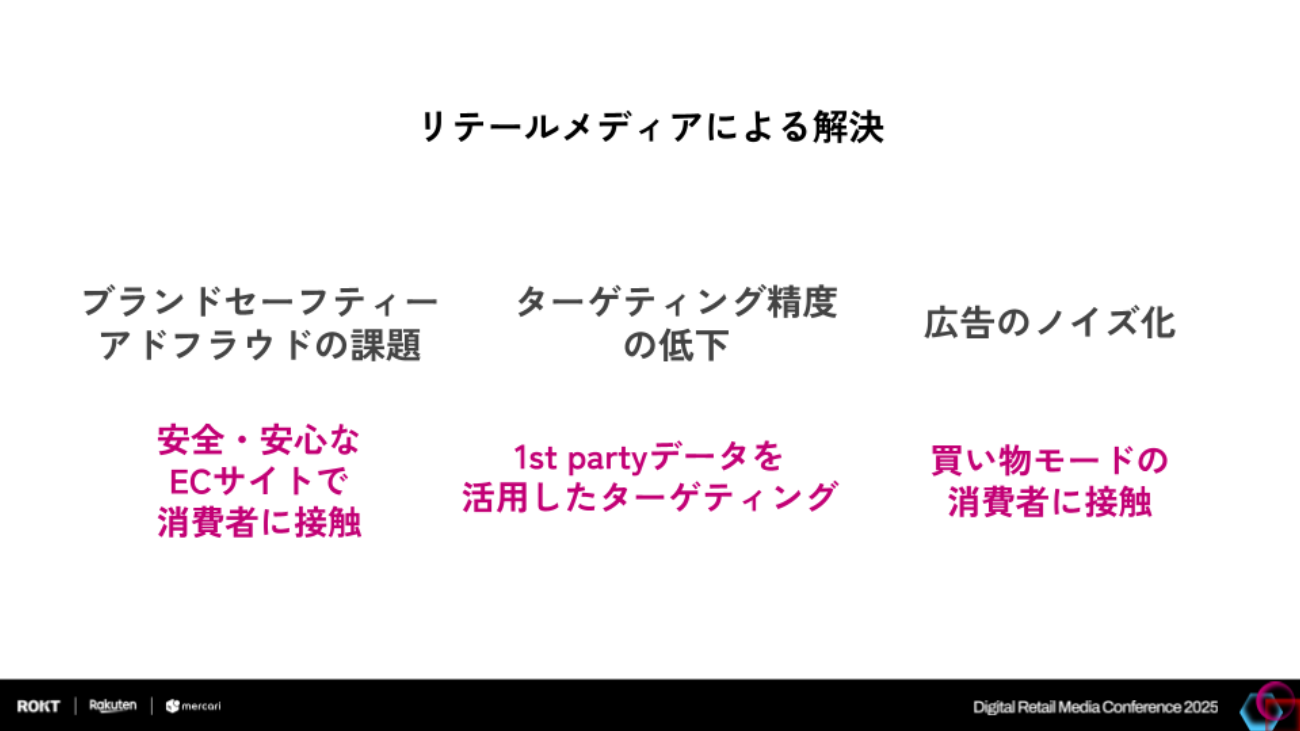

これらの課題には現実的にどのような対処が考えられるのか。各社はその解決策になり得るリテールメディアならではの特性、アプローチを示した。

ファーストパーティデータの活用がリテールメディアの強み

まず、ブランドセーフティとアドフラウドの課題について、メルカリの赤星氏は「リテールメディアは、それぞれのプラットフォーマーが広告を自社のサービスやアプリに配信するため、アドネットワークなどとは一線を画す」と説明。特にメルカリでは広告表示のほとんどがアプリユーザーであり、Webでのクローラーによるアドフラウドリスクが低いという。

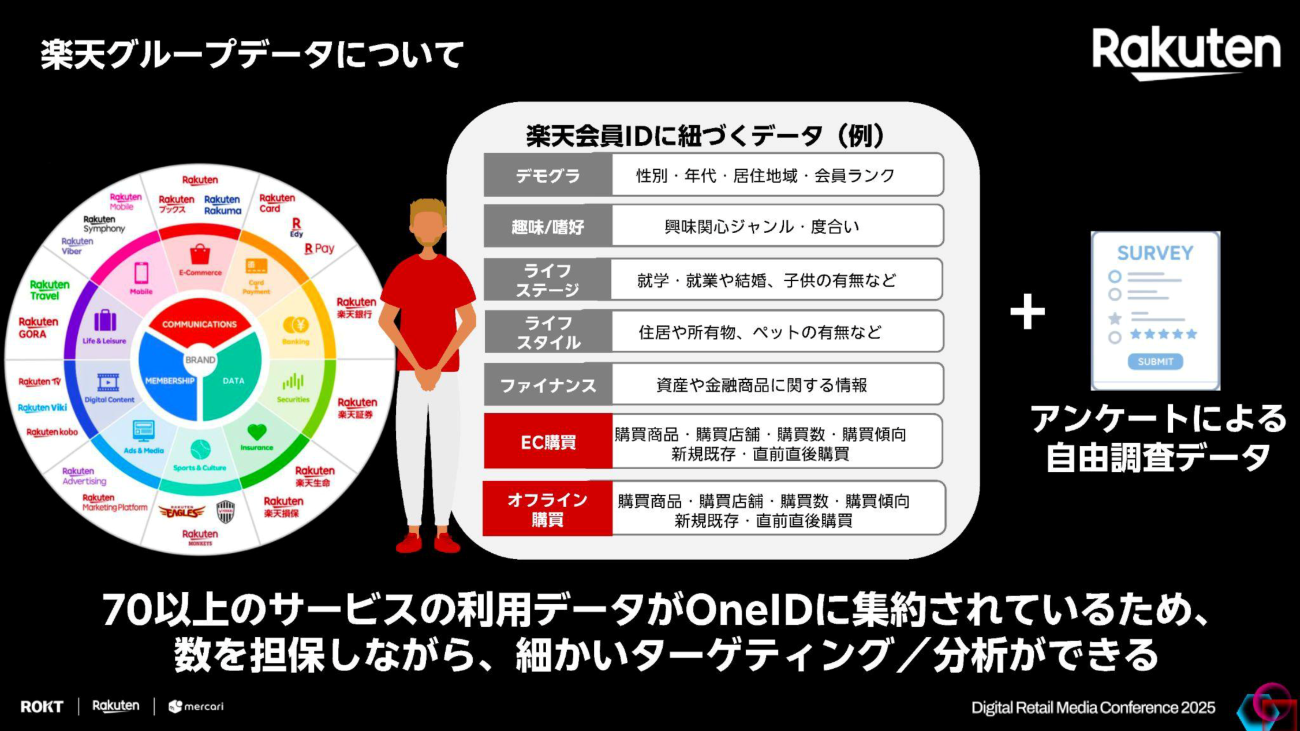

続いてターゲティング精度の課題については、楽天の秦氏が「リテールメディアの強みは、購買関連情報やファーストパーティデータを保有していること」と解説。ファーストパーティデータの活用によってユーザーごとの趣味嗜好や購買状況を把握し、精度の高いターゲティングが実施可能であることを示唆した。

では、広告のノイズ化に対してはどうか。Roktの三島氏は「リテールメディアでは生活者が買い物モードになっている」と述べ、「広告で触れる情報に対してもオープンなマインドセットである傾向が高い」と強調。消費者の受容性が高まったタイミングを狙うことで、高い配信効果を得られると話した。

精緻なターゲティングを実現できる

セッションでは各社がそれぞれの特性を活かして展開するリテールメディア戦略についても触れられた。

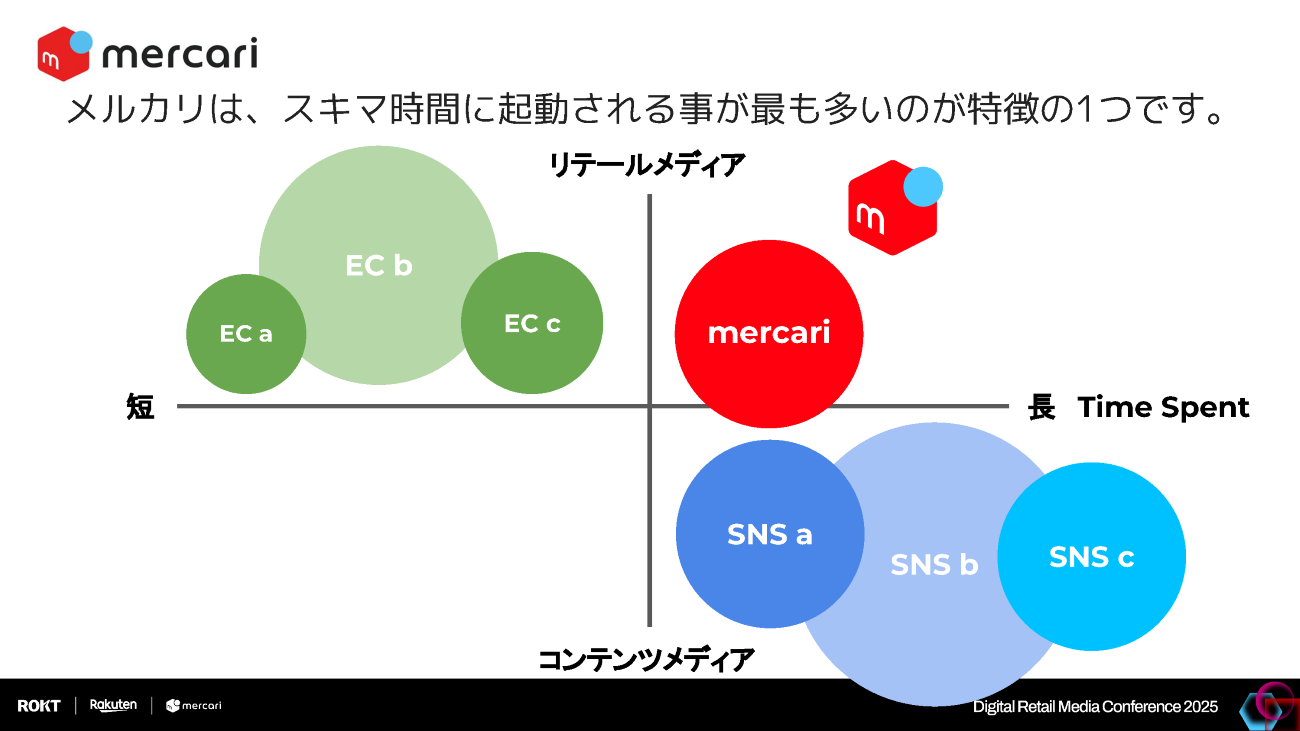

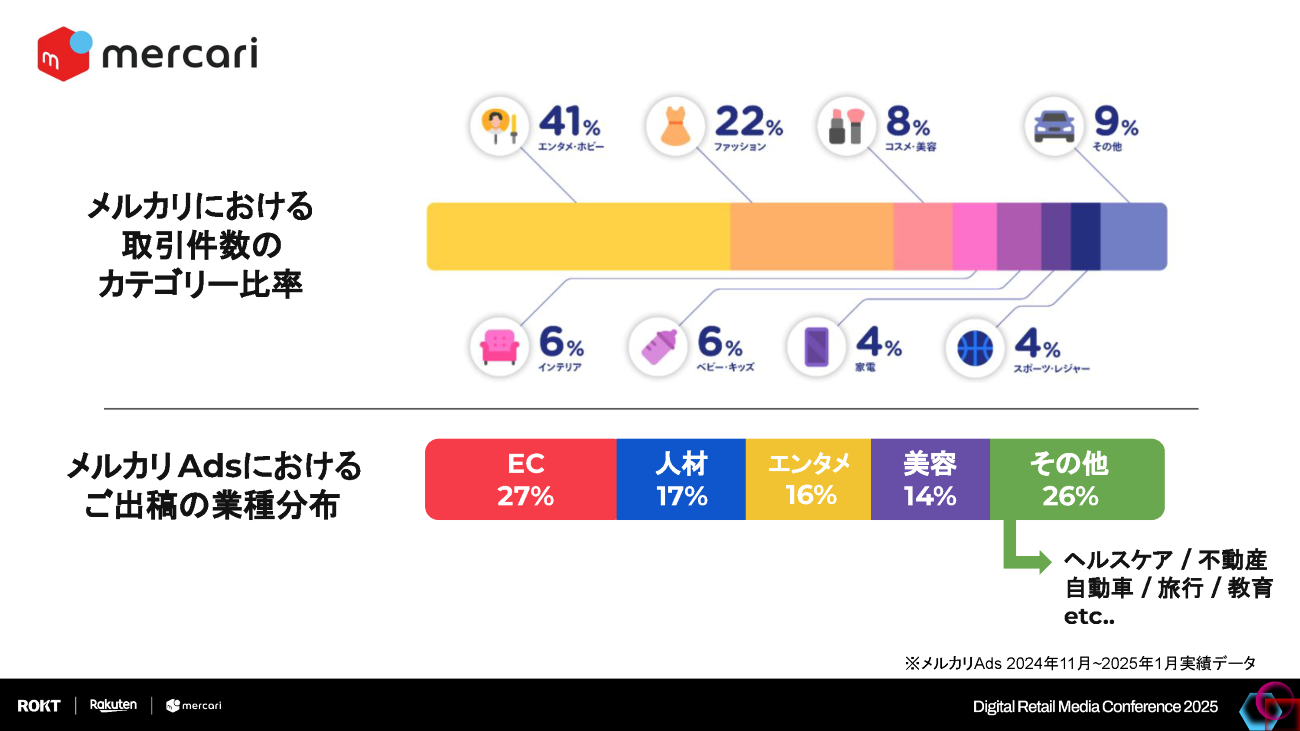

メルカリは、CtoCプラットフォームという特性を活かし、オフサイト広告に注力している。月間利用者数2,300万人を超える規模を持ちながら、一般的なリテールメディアの2倍程度の滞在時間を実現。そのためメルカリでは、人材サービスやエンタメなど、全体の半分弱が無形商材の広告となっている。

一方、楽天はグループ内70以上のサービスをOne IDで統合管理している「データ基盤」を最大の強みとして、包括的なリテールメディア化を進めている。楽天市場だけでなく、楽天カードなどのライフスタイルデータも統合的に活用し、より精緻なターゲティングを実現する戦略だ。

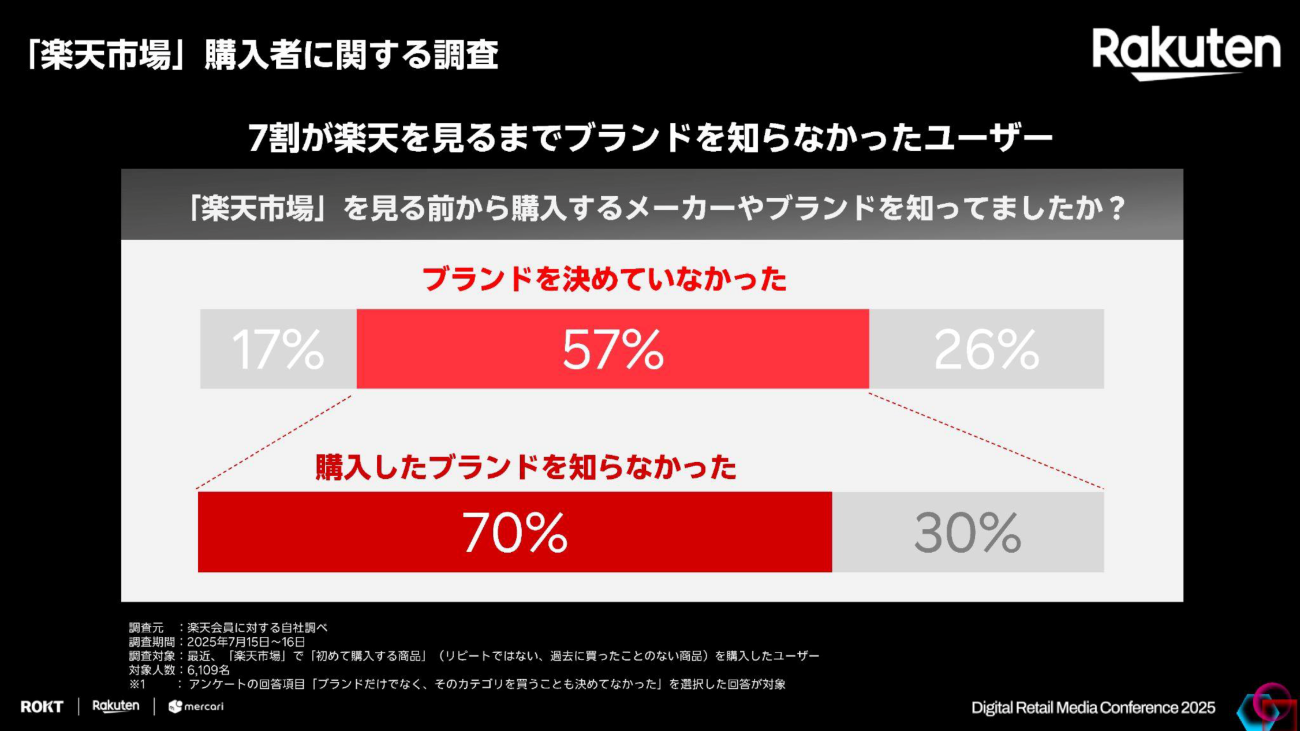

楽天市場においては、興味深い調査結果を秦氏が紹介した。商品の初回購入者は、指名買いしている割合は26%しかなく、74%がブランドを決めずに楽天市場に来訪していることが判明したのだ。さらに、ブランドを決めていなかった人の70%は、購入したブランドを楽天市場来訪前に知らなかったという結果も明らかになったという。

「楽天市場で初めてその商品を見て、興味を持って購入する。つまり楽天市場の中には、マーケティングファネルが一気通貫で行われやすい状態があるということです。こういった環境下では、購買フェーズの訴求にとどまらず、認知や興味喚起などのフェーズで、商品のブランディングをかけていくことも有効だと考えています」(楽天・秦氏)

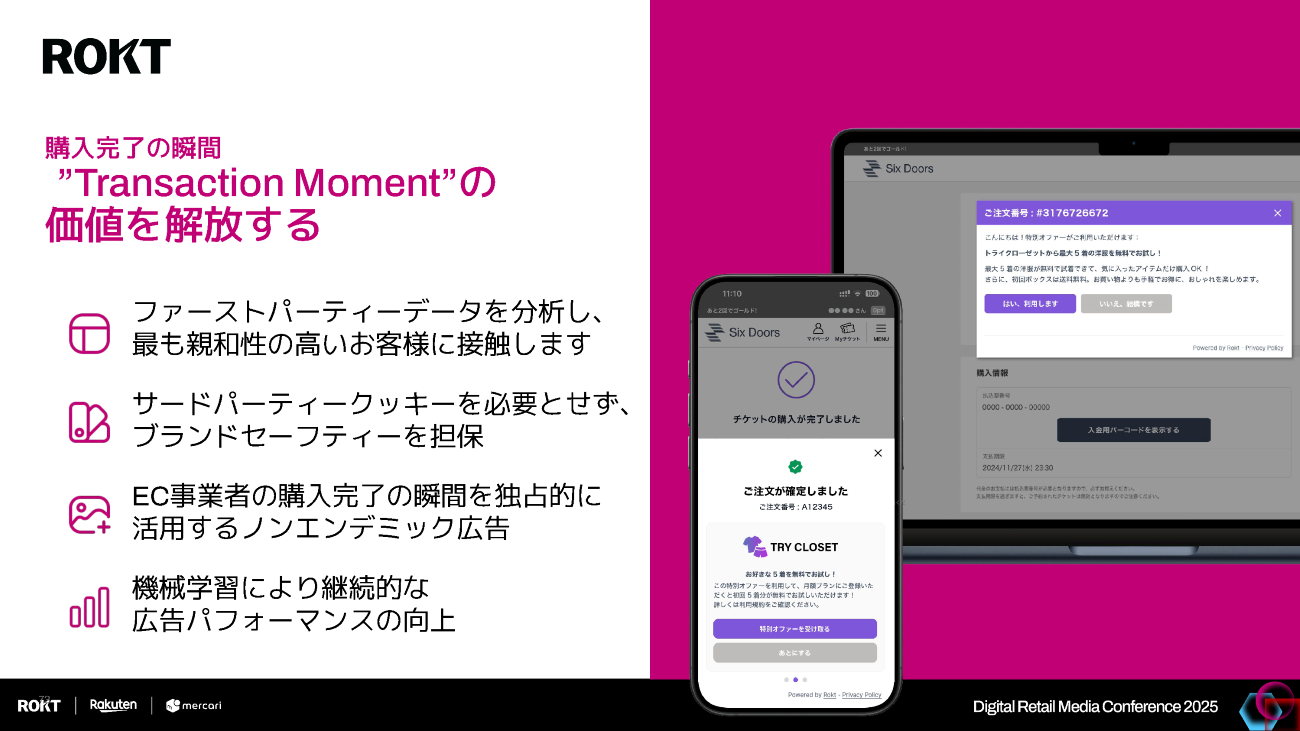

Roktは、世界の主要な900社以上のECサイトにソリューションを提供し、購買完了の瞬間にフォーカスした高精度なパーソナライズ配信を実現している。日本では数十社にサービスを提供し、年間4億回以上のECサイトやアプリの購入件数に対し、新たなユーザー体験と収益モデルを創出してきた。

「購買時のデータを参照し、タイミングと消費者の状況に合った適切なコンテンツを表示します。ファーストパーティデータを機械学習により瞬時に分析することで、消費者に資するものをきちんと届けています。加えて、コンテンツに対する消費者の反応も学習し、さらに精度を高めていきます」(Rokt・三島氏)

各社の取り組みから、リテールメディアが従来のデジタル広告の課題に対する解決策として機能していることがわかる。では、具体的に広告主とどのような取り組みを行い、どれほどの成果を得ているのだろうか。

潜在層にもリーチ可能。リテールメディアの活用法

ケーススタディセッション「成功事例から考える、デジタルリテールメディアの明日から使えるヒント」においては、新たに登壇した3名から各社の具体的な事例が紹介された。

(写真中)株式会社メルカリ JP Sales Specialist 酒向海氏

(写真右)Rokt合同会社 Business Development/Director 大野皓平氏

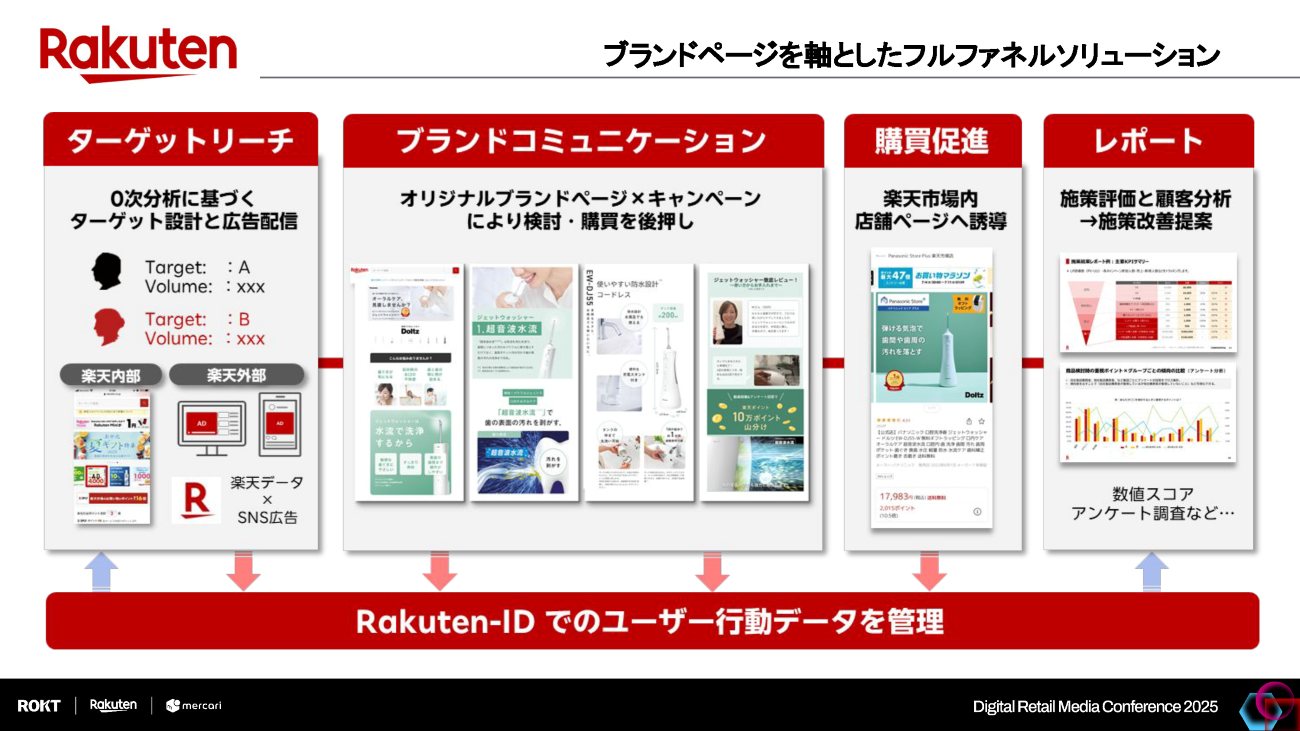

このセッションで登壇した楽天・浅貝氏は、楽天グループのアカウントイノベーションオフィスで提供するソリューション、特に大手メーカー・ブランド向け「ブランドページ施策」について説明した。これは楽天市場内にブランド専用ページを構築し、認知から購買まで一気通貫でアプローチできるソリューションだ。

「『ブランドページ施策』には三つの特徴があります。一つ目は、楽天IDを活用した圧倒的なターゲットリーチ力です。二つ目は、購買手前の行動に対するインセンティブ設計。お気に入り登録や動画視聴といった行動にポイントを付与することで、ユーザーの興味・理解を促進することができます。三つ目は、楽天IDを用いたファネル管理により、認知・検討・購買のどの段階にあるユーザーなのかを詳細に分析し、PDCAサイクルを回せることです」(浅貝氏)

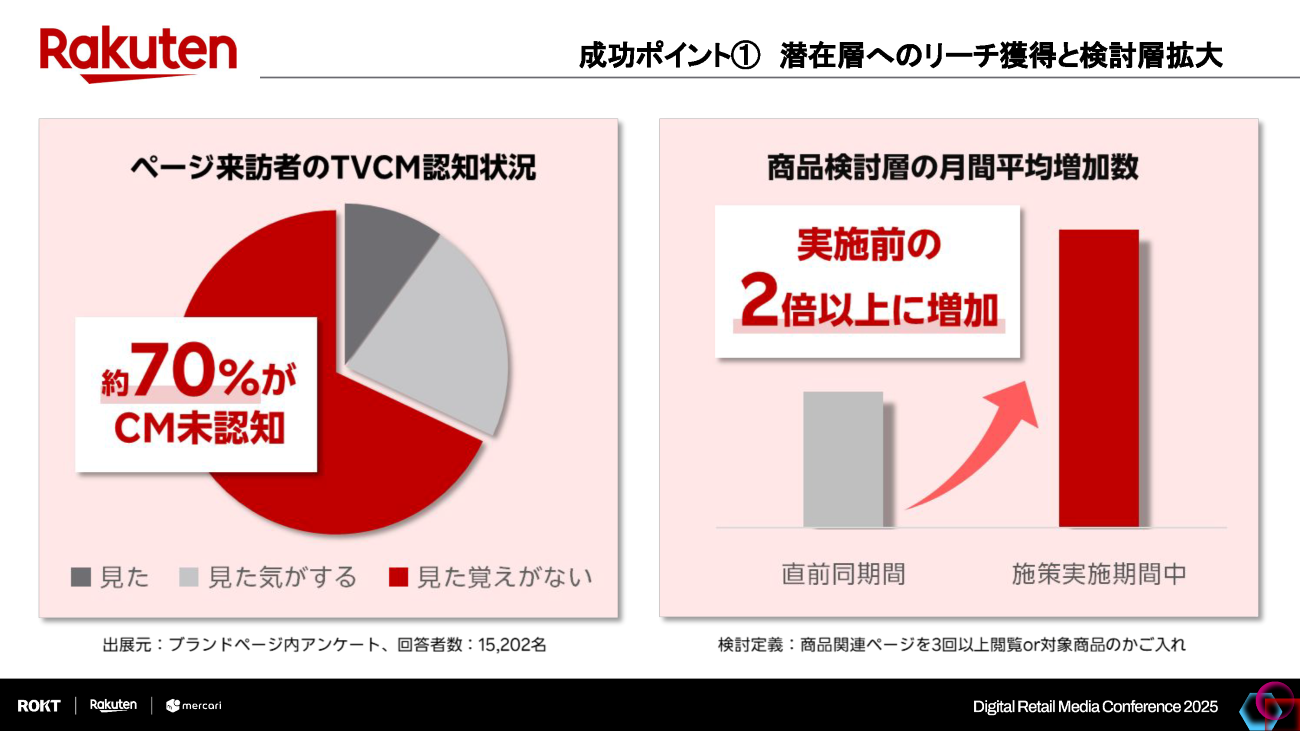

たとえば、大手家電メーカーのデンタルケア製品での事例では、テレビCMにも投資していた一方で、ニッチなカテゴリーでの市場拡大が課題となっていた。そこを楽天のデータを用いてターゲットを選定し、専用ページへ誘導。その結果、ページを訪れたユーザーの70%がテレビCM非認知層であった。この施策を通して、マス広告ではリーチできない潜在層への接触に成功し、検討層が2倍に増加したという。

さらに、並行して競合との比較分析も実施したところ、ユーザーが重視する点において、同ブランドのコミュニケーション上の課題を発見。即座に訴求内容を見直し、競合への流出を防ぐことができたと浅貝氏は述べた。

独自データを活用し、CVRとCTRを大幅改善

メルカリでは、2025年2月に広告事業「メルカリAds」をローンチした。メルカリユーザーは情報リテラシーが高く、化粧品購入前に商品詳細ページを平均100回以上閲覧するなど、慎重な比較検討を行う特徴があると、本セッション担当の酒向氏は説明する。

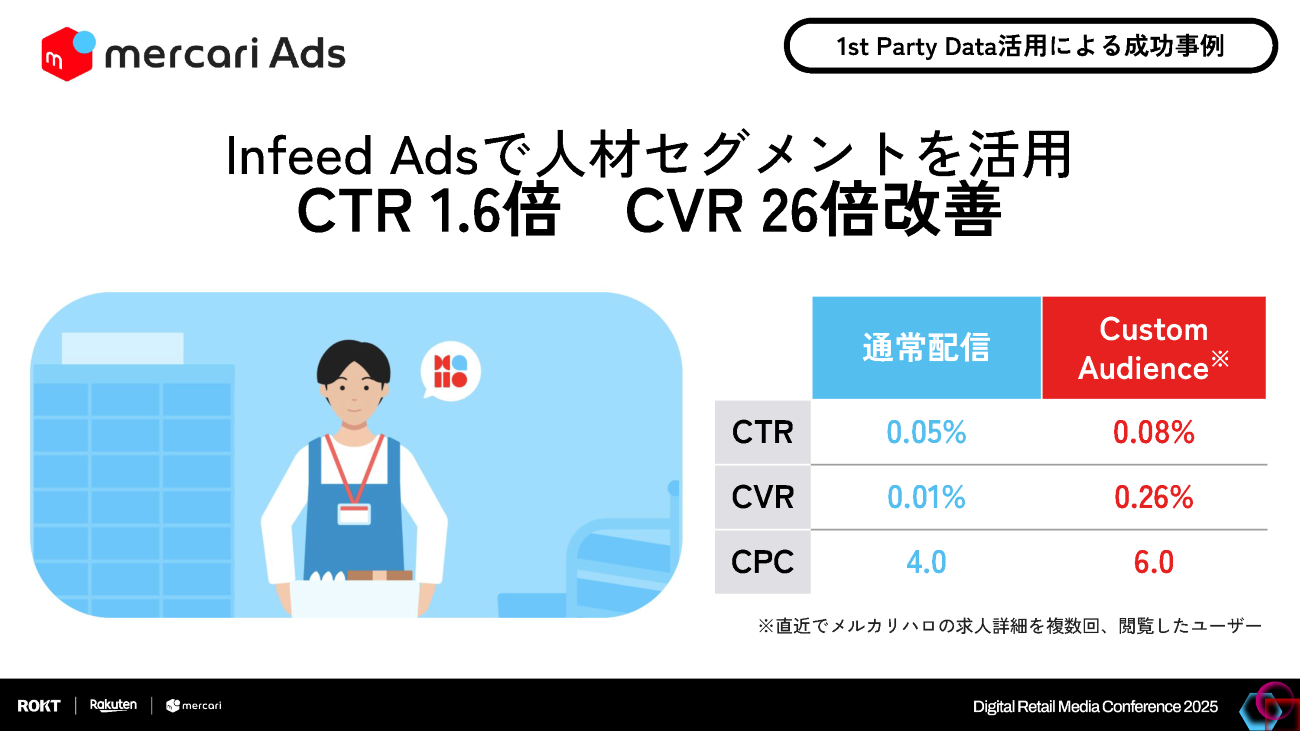

「メルカリの強みは『いいね』や『コメント』といった購入意向の高い行動データを捕捉し、活用できることです。化粧品メーカー様の事例では、過去90日以内に化粧品カテゴリーを購入・いいね・コメントしたユーザーへのセグメント配信を実施したところ、CVRが6倍に改善されました。無形商材となる人材・アルバイト系企業では、求人サービス『メルカリハロ』を3回以上閲覧した120万ユーザーに配信し、CTR 1.6倍、CVR26倍という、驚異的な成果となりました」(酒向氏)

Roktは、購入完了という特殊なモーメントを活用することで、「平均CTR5%」という高い成果を実現している。「購入完了の瞬間は、あらゆるオンライン行動の中で最も幸せな瞬間と言われ、受容性が高く、集中度も高いため、高いCTRが出る」とRoktの大野氏は語る。

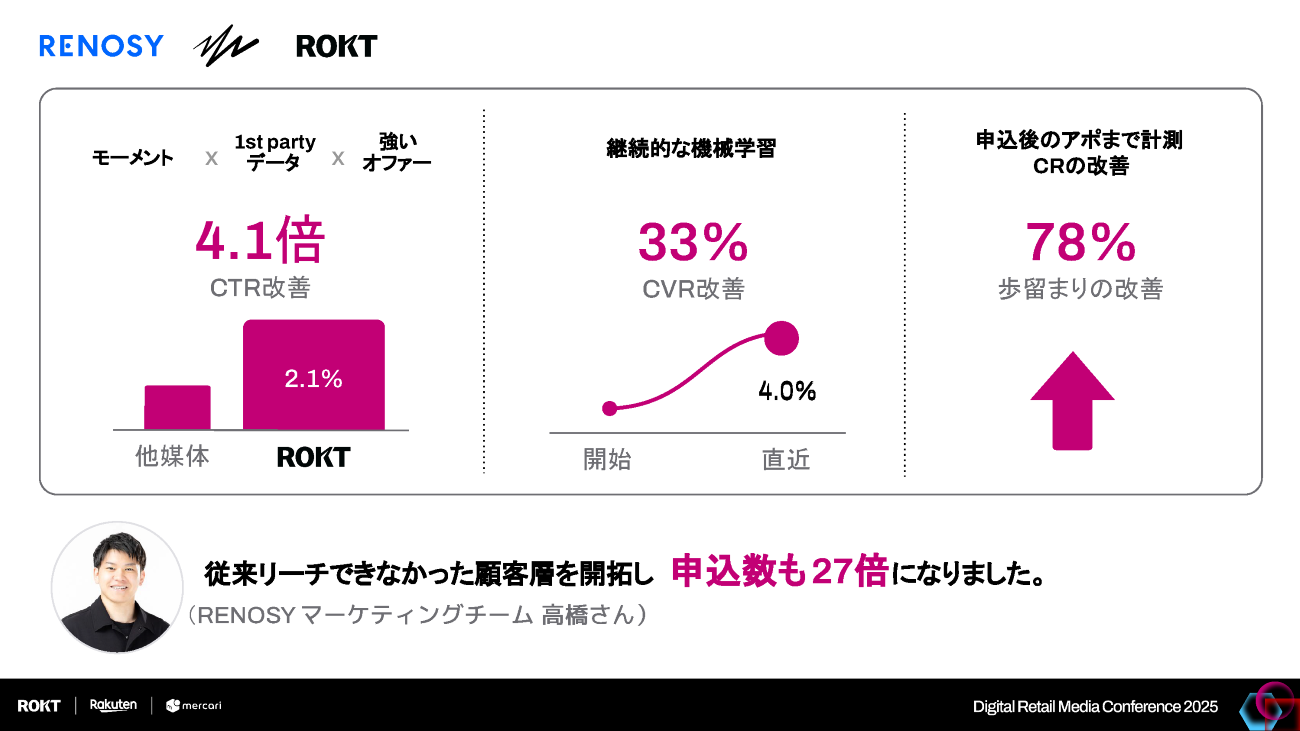

「AI不動産『RENOSY(リノシー)』の事例では、『ターゲティングが難しい』『購入目的でないユーザーを獲得してしまう』『獲得チャネル間の競合』といった課題を抱えていましたが、Roktを1年以上継続した結果、他媒体比でCTRは4.1倍、CVRは33%改善。申し込み後の歩留まりも78%改善し、質の高いリード獲得を実現しました」(Rokt・大野氏)

これらの事例から、ファーストパーティデータを活用した精緻なターゲティングにより、従来のデジタル広告を大幅に上回る成果が実現できることが改めて実証されたと言えるだろう。

ラップアップセッションでは、三島氏が「デジタルリテールメディアの強みは、お客様にきちんと届けられるところ」と総括。さらに「一社だけ、一つのソリューションだけといったことではなく、横断的な連携を行うことが重要」と、消費者にとってより価値ある広告体験を実現すべく、リテールメディア業界横断の取り組みへの展望を述べて締めくくった。