データが示す変化を見逃していないか

「6年前、あなたは『コンビニジム』の登場を予想できたでしょうか?」

そう問いかけるのは、東芝データ株式会社 データ・ビジネス推進部 部長の宮崎氏だ。chocoZAPのような24時間営業のコンビニジムが急速に普及した現在、その登場を約20年前に予見していた人がいたという。それは誰か――答えは「消費者」だ。

金利上昇、異常気象の常態化、世代間での価値観の相違。日本だけでなく全世界で環境が激変する中、AIの台頭により、あらゆるものが飛躍的な進歩を遂げている。しかし、データが示す重要な変化を、私たちは見逃していないだろうか。宮崎氏は2つの事例を挙げて問題提起した。

1つ目は、その「コンビニジム」だ。 2006年、コンビニでは収納代行を始めとした行政サービスを拡充していた。その頃のアンケート調査で「次にコンビニに求めるサービスは?」との問いの答えに「ジム」が上位に挙がっていたのだ。この結果を見た当時の関係者は「あり得ない」と嘲笑し、見なかったことにしたと言う。

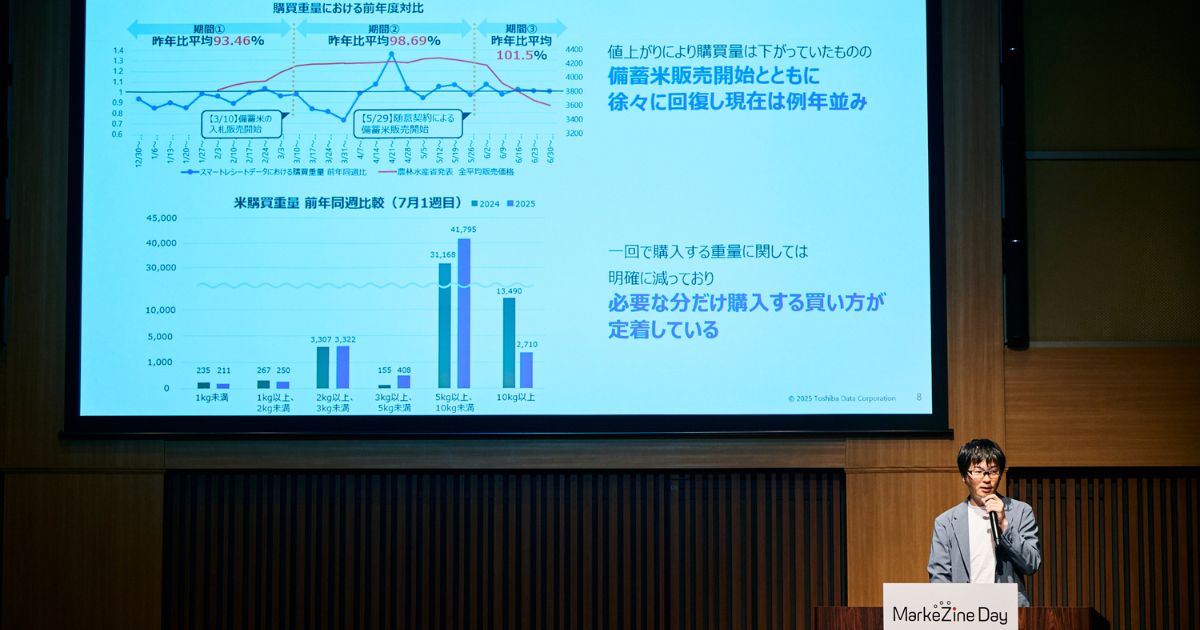

もう1つが急騰したコメ価格と、それに対する購買行動の変化だ。宮崎氏は「平常時の1.5倍程度の価格になった2025年の初めから春頃にかけて、需要は前年比で6.5ポイントほど下降傾向でした。しかし、その後備蓄米の放出によって例年通りに回復しました。一方で1回に購入する重量は顕著に変化し、10kg以上の大容量より少量を必要に応じて購入することが定着しています」と解説した。

また、米価格が高騰すると代替品のパンや麺類の消費が増えるという考察もあったが、データによるとその比率はほとんど変わらなかった。この期間はパンも麺類も値上がりしており、コメは代替品にシフトされなかったことがデータからわかっている。

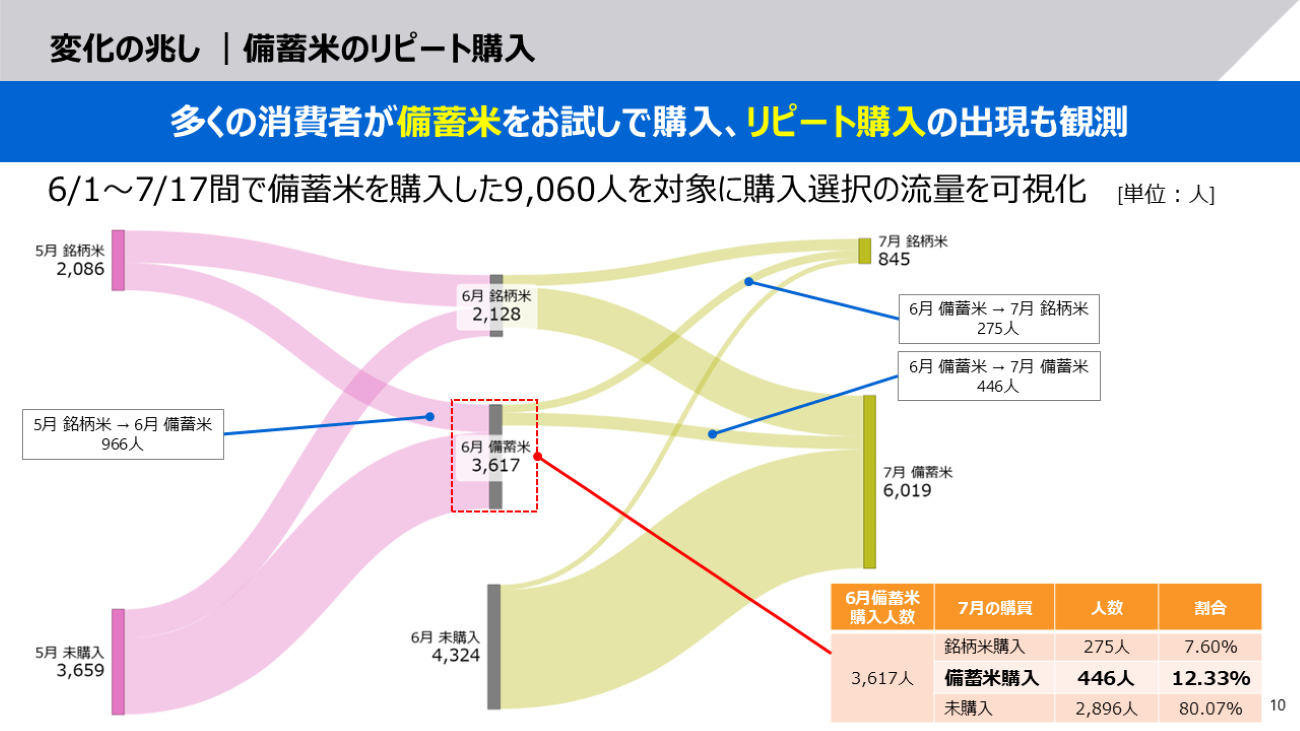

さらに、備蓄米購入者の購買傾向も分析したところ、銘柄米(ブランド米)を買っていた人のうち半数近くが翌月は備蓄米を購入。そのうち約6割がさらに翌月も備蓄米をリピート購入していることがデータからわかった。

「このように我々を取り巻く環境は日々変化し、人の価値観や購買特性も変わり続けています。今こそ、データの正しい見方と深掘りが必要です」(宮崎氏)

マーケターが直面する3つの限界とは

次に宮崎氏は、マーケターには直面している3つの限界があると提示した。

1つ目はデータ収集の限界だ。必要十分なデータの質や量を得られないことに加え、データが大量にあっても扱いきれない、複数ソースからのデータの整合が取れないなど統合性の課題もある。

2つ目はリソースの限界。データを分析するためには膨大な前処理が必要だ。その前処理を終えて分析を始めた次は、有効な仮説を立て続けられるかが肝要だ。それを探す作業をアナリストは続けなければならない。

3つ目は人間の認知の限界。せっかくデータ分析をしても、考察時にアナリストの偏向的な主観やアンコンシャスバイアスによる見落としが生まれる可能性がある。先述の「ジムはあり得ない」といった見方だ。

宮崎氏は「時代が移り変わる中で、情報把握と分析は常に継続が必要です。しかし終わりがない作業ほどつらいものはない」と言う。限りある人手や時間で大量なデータと向き合い続けるマーケターやアナリストに活路はあるのか。「東芝データはそれらの課題を一緒に解決したいのです」と宮崎氏は提案した。