データが示す変化を見逃していないか

「6年前、あなたは『コンビニジム』の登場を予想できたでしょうか?」

そう問いかけるのは、東芝データ株式会社 データ・ビジネス推進部 部長の宮崎氏だ。chocoZAPのような24時間営業のコンビニジムが急速に普及した現在、その登場を約20年前に予見していた人がいたという。それは誰か――答えは「消費者」だ。

金利上昇、異常気象の常態化、世代間での価値観の相違。日本だけでなく全世界で環境が激変する中、AIの台頭により、あらゆるものが飛躍的な進歩を遂げている。しかし、データが示す重要な変化を、私たちは見逃していないだろうか。宮崎氏は2つの事例を挙げて問題提起した。

1つ目は、その「コンビニジム」だ。 2006年、コンビニでは収納代行を始めとした行政サービスを拡充していた。その頃のアンケート調査で「次にコンビニに求めるサービスは?」との問いの答えに「ジム」が上位に挙がっていたのだ。この結果を見た当時の関係者は「あり得ない」と嘲笑し、見なかったことにしたと言う。

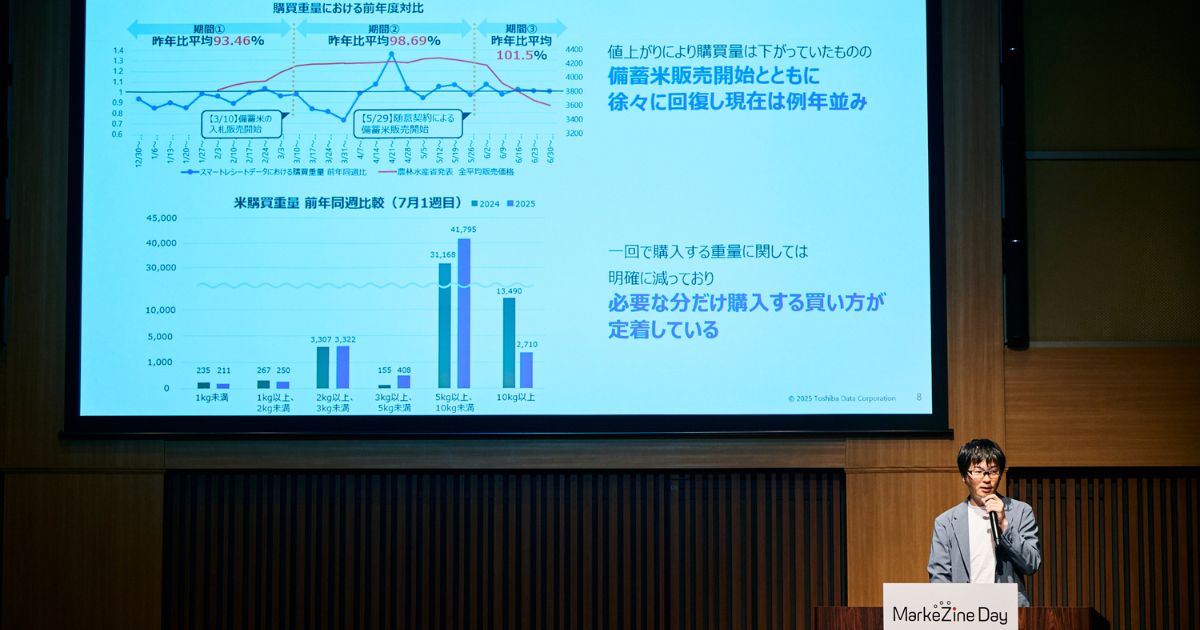

もう1つが急騰したコメ価格と、それに対する購買行動の変化だ。宮崎氏は「平常時の1.5倍程度の価格になった2025年の初めから春頃にかけて、需要は前年比で6.5ポイントほど下降傾向でした。しかし、その後備蓄米の放出によって例年通りに回復しました。一方で1回に購入する重量は顕著に変化し、10kg以上の大容量より少量を必要に応じて購入することが定着しています」と解説した。

また、米価格が高騰すると代替品のパンや麺類の消費が増えるという考察もあったが、データによるとその比率はほとんど変わらなかった。この期間はパンも麺類も値上がりしており、コメは代替品にシフトされなかったことがデータからわかっている。

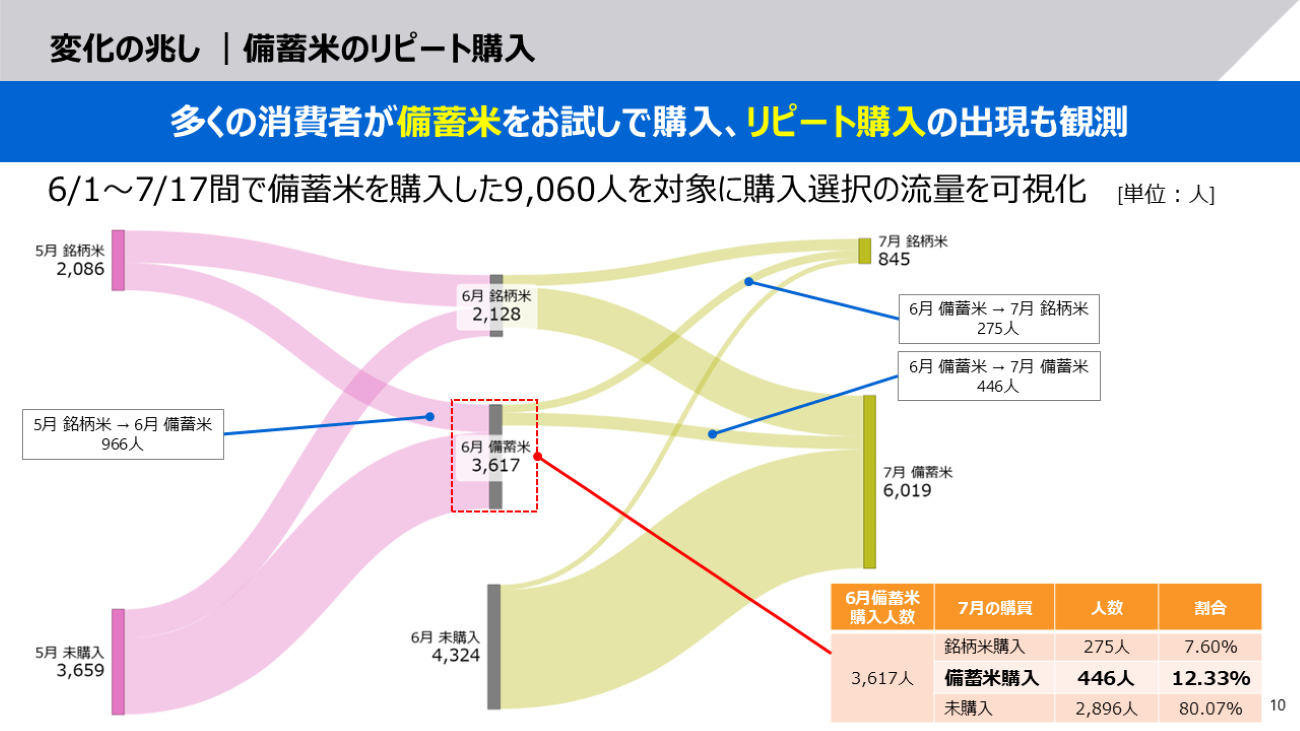

さらに、備蓄米購入者の購買傾向も分析したところ、銘柄米(ブランド米)を買っていた人のうち半数近くが翌月は備蓄米を購入。そのうち約6割がさらに翌月も備蓄米をリピート購入していることがデータからわかった。

「このように我々を取り巻く環境は日々変化し、人の価値観や購買特性も変わり続けています。今こそ、データの正しい見方と深掘りが必要です」(宮崎氏)

マーケターが直面する3つの限界とは

次に宮崎氏は、マーケターには直面している3つの限界があると提示した。

1つ目はデータ収集の限界だ。必要十分なデータの質や量を得られないことに加え、データが大量にあっても扱いきれない、複数ソースからのデータの整合が取れないなど統合性の課題もある。

2つ目はリソースの限界。データを分析するためには膨大な前処理が必要だ。その前処理を終えて分析を始めた次は、有効な仮説を立て続けられるかが肝要だ。それを探す作業をアナリストは続けなければならない。

3つ目は人間の認知の限界。せっかくデータ分析をしても、考察時にアナリストの偏向的な主観やアンコンシャスバイアスによる見落としが生まれる可能性がある。先述の「ジムはあり得ない」といった見方だ。

宮崎氏は「時代が移り変わる中で、情報把握と分析は常に継続が必要です。しかし終わりがない作業ほどつらいものはない」と言う。限りある人手や時間で大量なデータと向き合い続けるマーケターやアナリストに活路はあるのか。「東芝データはそれらの課題を一緒に解決したいのです」と宮崎氏は提案した。

260万人超のレシートデータが明かす新事実

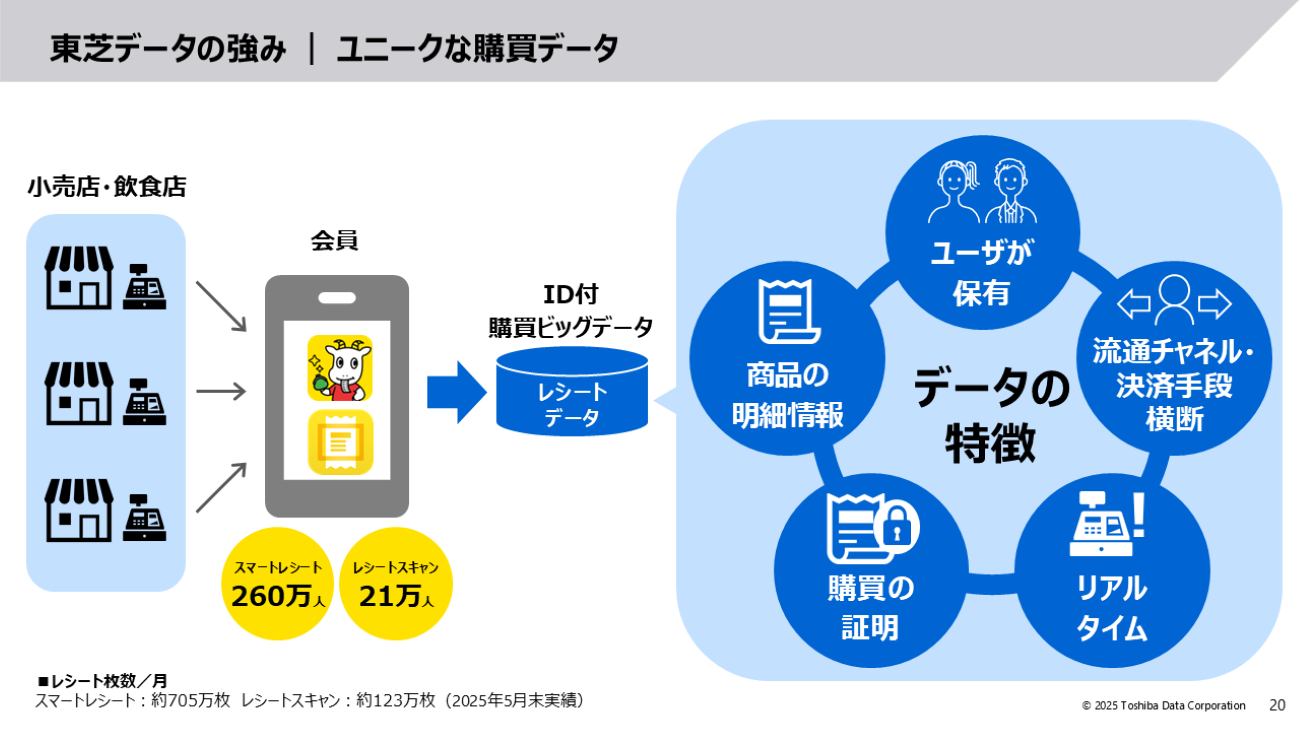

それらの課題の解決方法として、東芝データは、AIを活用した購買データ分析プラットフォームを展開している。その強みは、大規模かつ高精細なレシートデータと、それを多角的に分析できる独自のAI技術にある。

同社の購買ビッグデータは、東芝テックのPOSと連動した電子レシートシステム「スマートレシート」と家計簿アプリの「レシートスキャン」の2つのソースで主に構築されている。

現在、スマートレシートは260万人超、レシートスキャンは21万人超の会員を有する。そのため、いつ・どこで・誰が・いくらで・何を・何個買ったのかという超高精細な購買データが収集できる。生鮮食品や菓子などカテゴリーを横断したデータであり、スーパー、コンビニ、飲食店などチャネルも横断。この購買ビッグデータを基に、AIを駆使して、データの高度な加工分析も可能だ。

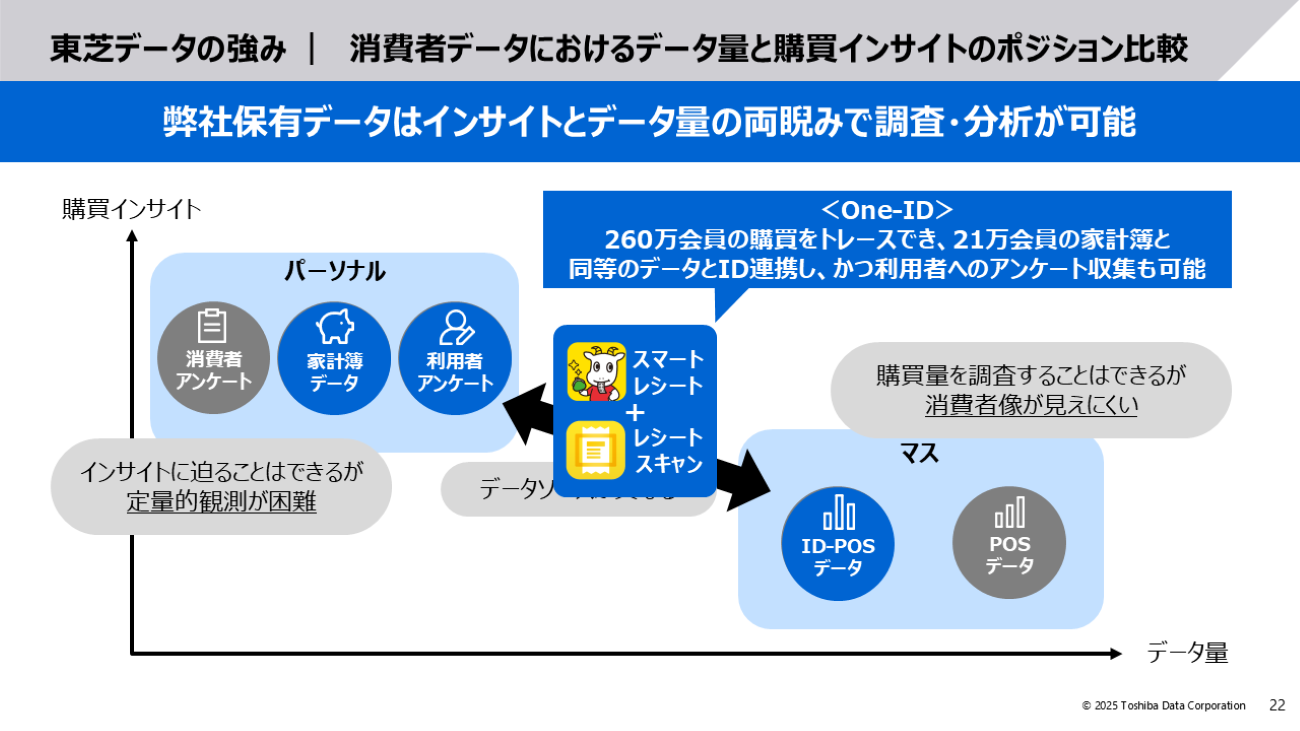

一般的に、消費者アンケートや家計簿データは1人当たりのデータ量が詳細なので、人を分析したりインサイトに迫ったりすることに向いている。ただし定量的観測やボリューム確保は困難だ。他方、ID-POSデータは購買量の把握に向く反面、消費者像や購買理由は見えにくい。しかし、東芝データの購買ビッグデータはOne-IDで結ばれているため、購買インサイトとマス、双方が補完し合う分析が可能だ。

東芝データ独自の優位性は、その信頼性にもある。約2年前、総務省統計局が実施する家計調査とスマートレシートのデータの相関について、三菱総合研究所に依頼して分析したところ、非常に高い相関があった。

「現在は当時比で約2倍のデータ量を保有しており、相関係数はさらに上がっていると考えられます」(宮崎氏)

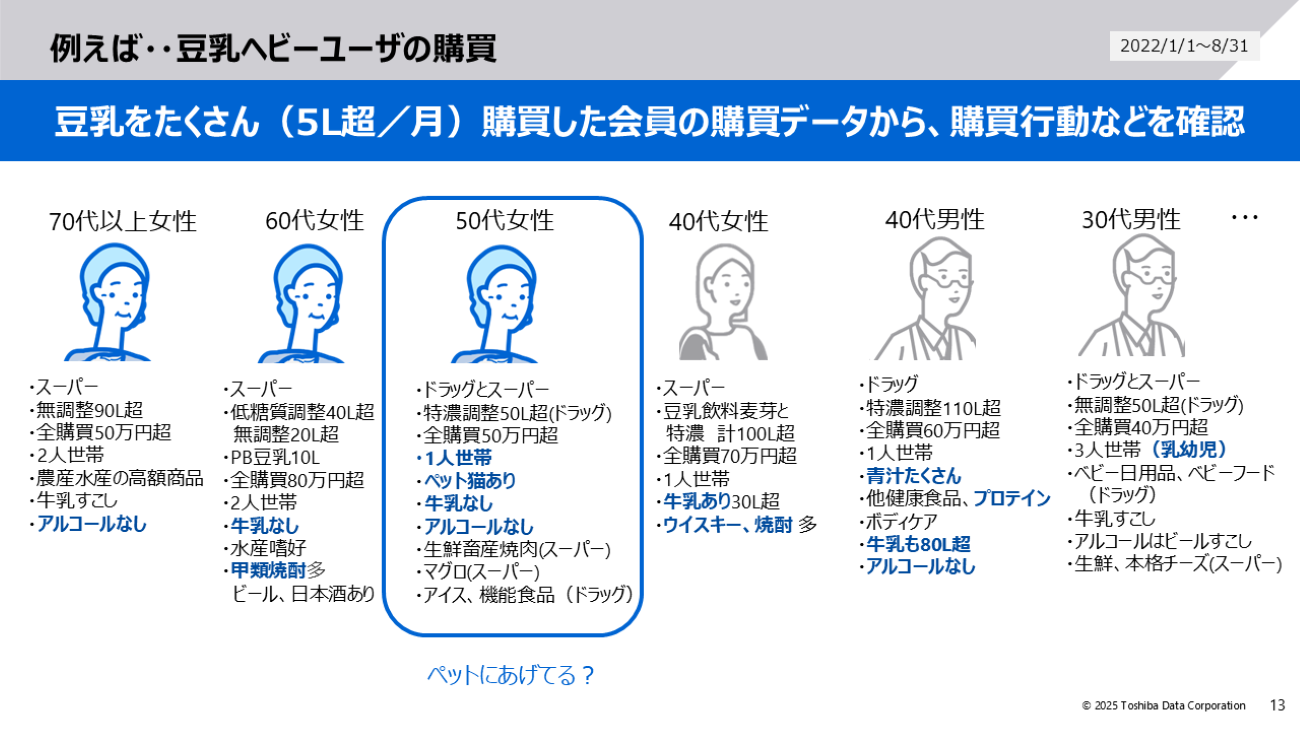

次に宮崎氏は、顧客の分析視点を変えた一例として、1人の豆乳ヘビーユーザーに深掘りして分析した結果を挙げた。ある50代の1人暮らしの女性が、8ヵ月で50L以上、毎週1L以上の豆乳を購入していた。

単なる豆乳好きかと思いきや、データから同時購入物に猫のペットフードが多いことがわかった。そこで「豆乳は猫にあげているのでは?」という仮説が生まれた。

メーカーに提案すると「今まで微塵も考えたことがない仮説だ」と驚かれた。人間用の商品開発を続けてきたが、「ひょっとしたら猫用が売れるかも」との気づきだったと言う。

「データをより深く見ることで得られた仮説の1つでした。データから見えることは幅広くなっています。データの間にあるものを見落とさないことが必要です」(宮崎氏)

物価高が浮き彫りにした世代別消費パターン

さらに宮崎氏は、2022年から2023年にかけて起きた物価高騰時に子育て世帯の消費を分析した事例を紹介した。

「卵や牛乳は値上がりとともに買い控えが起きました。一方で必需品である育児用ミルクやベビー用おむつの消費は変わらず一定であることがデータからわかっています」(宮崎氏)

さらに世代別で見ると、たとえば育児用ミルクは20~30代の若年層の方が40代以上よりも高価格志向であることがわかった。

「1人目と2人目以上で使い分けをしているのかもしれません。世帯年収や値上がり幅だけでは消費は決まらないという事例です。従来のドリルダウン方式や世代別分析では見えてこなかったテーマです」(宮崎氏)

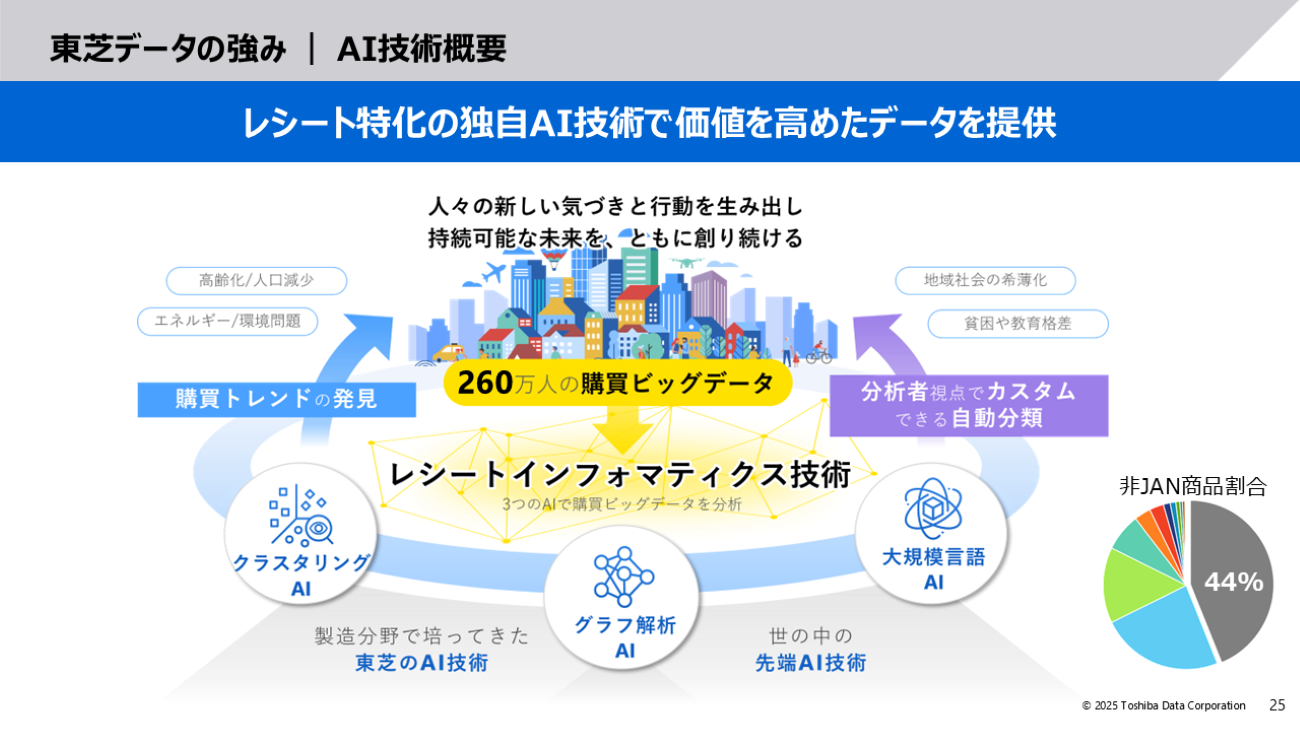

こうした多角的な分析を可能にしているのが、東芝データが確立した、レシートデータに特化した独自AI技術だ。

「クラスタリング技術、グラフ解析、大規模言語AIなどの技術を複合的に使うことで価値を見出しています」(宮崎氏)

たとえば、総菜や生鮮食品などのように、各店舗内で加工や包装が行われる商品(インストア商品)は、その店舗でのみ有効な独自の商品バーコード「インストアコード」が付与されているため、レシートデータの利活用を妨げる要因となっていた。

しかし東芝データは、AIを用いて利用可能なデータに加工する。これによりインストア商品でも、横串を通した分析が可能になっている。

AIによる、3つの市場分析事例を紹介

続いて宮崎氏はAIによる分析事例を3つ紹介した。

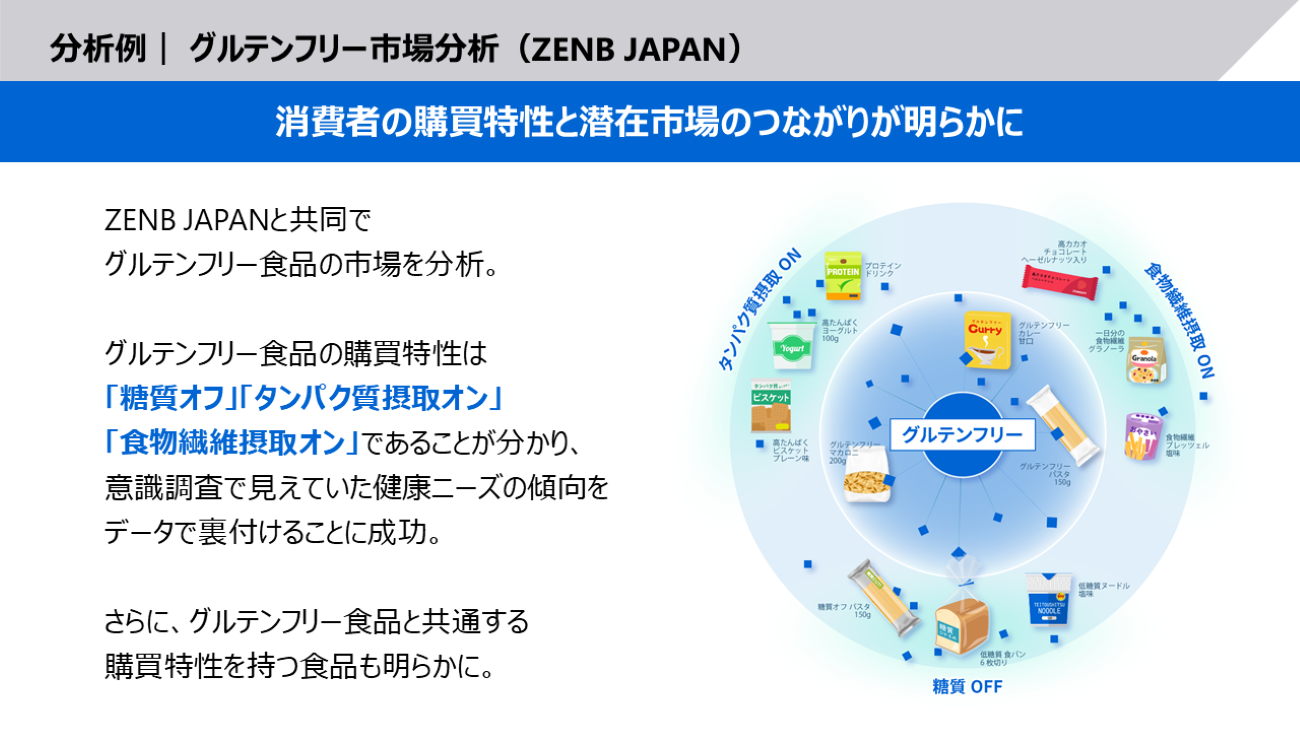

1つ目はグルテンフリー商品を提供するZENB JAPANとの共同研究だ。「グルテンフリー」は1つのテーマであり、麺、マカロニ、カレーなどいろいろなものに展開されている。購買データがカテゴリーごとに作られている中では、「グルテンフリー」のみの市場を見出すのは非常に難しい状態だった。

購買特性を分析することで、グルテンフリー商品の購入者は、タンパク質や食物繊維が取れる商品、糖質オフ商品などを買っているケースが非常に多いとわかった。つまり「グルテンフリー市場は健康ニーズとともにある、特に機能性食品系と相性が良い」という意識調査の結果を、データで定量的に裏付けられたのだ。

「データをぶつ切りにせず横断して見るというカテゴリーを超えた分析環境を持ち、AI分析をすることで状況を可視化し、市場の真の姿を見出せました」(宮崎氏)

2つ目は、シャンプー購入者のクラスター分析の事例だ。具体的には、お試しサイズを購入するグループはシャンプー本体購入時の価格が2倍近く高かった。さらにデータから、お試しサイズを買う頻度が高いほど本体単価も上がるという特性も見えた。

「これらはすべて、アナリストが仮説を立てず、AIを使ってデータを整理することで見出した結果です」と宮崎氏は解説した。

3つ目の分析事例は、商品ポジショニングのミスマッチ発見についてだ。新商品開発の際のポジショニング分析において、従来は競合商品を設定し、それとのシェア割合などを見る。

ある新商品が、少し高級な“こだわり”系商品として打ち出されたが、人軸で購買特性を分析した結果、実は“定番系”商品購入層に買われていたことがわかった。断片的なデータ分析だと、「こだわり系は売れているけれど、定番系がなぜか売れない」という状態にしか見えず、そのメカニズムが見えてこない。マーケティング手法を変えずにそのままシェアを伸ばせば、自社の定番商品とのカニバリを起こす結果になる。

「購買動機も商品コンセプトも多様化している中では、データはより幅広く集め、できるだけ人によるバイアスを除去して見ていくことが必要です」と、宮崎氏は結論づけた。

AIを活用したデータドリブン時代への転換

これからのデータ分析は、パラダイムシフトしていく。アナリストの勘や経験に頼るのではなく、AIを活用して客観的にデータと向き合うことが不可欠だ。市場が日々変化する中、「今まで通り」の分析手法では対応が難しく、「大量のデータを活用できる基盤の構築が重要」だと宮崎氏は指摘する。

AIの台頭により、手作業では限界があった大量で多様なデータの分析が進み、個人のライフスタイルや価値観に迫れるようになってきた。AIを活用すれば、人間の主観やバイアスを排除した純粋なデータ分析が可能になり、消費者行動の変化を継続的かつリアルタイムで観察できる。

宮崎氏は、現状の分析手法に甘んじず、日々のマーケティングにおけるデータ活用と分析手法を今一度見直してはどうかと勧める。そして「データが示す新たな道を歩む勇気を持つときです」と行動を呼びかけた。