ブランドは「品質保証」から「自分に合うか」の判断基準へ

約10年前と比べ、現在のブランドの意味は大きく変化している。かつてブランドは「ステータスを誇示するもの」であり「品質を保証する安心の印」だった。しかし現在では「自分にちょうど良いものを選ぶための参考基準」としての役割が中心になりつつある。

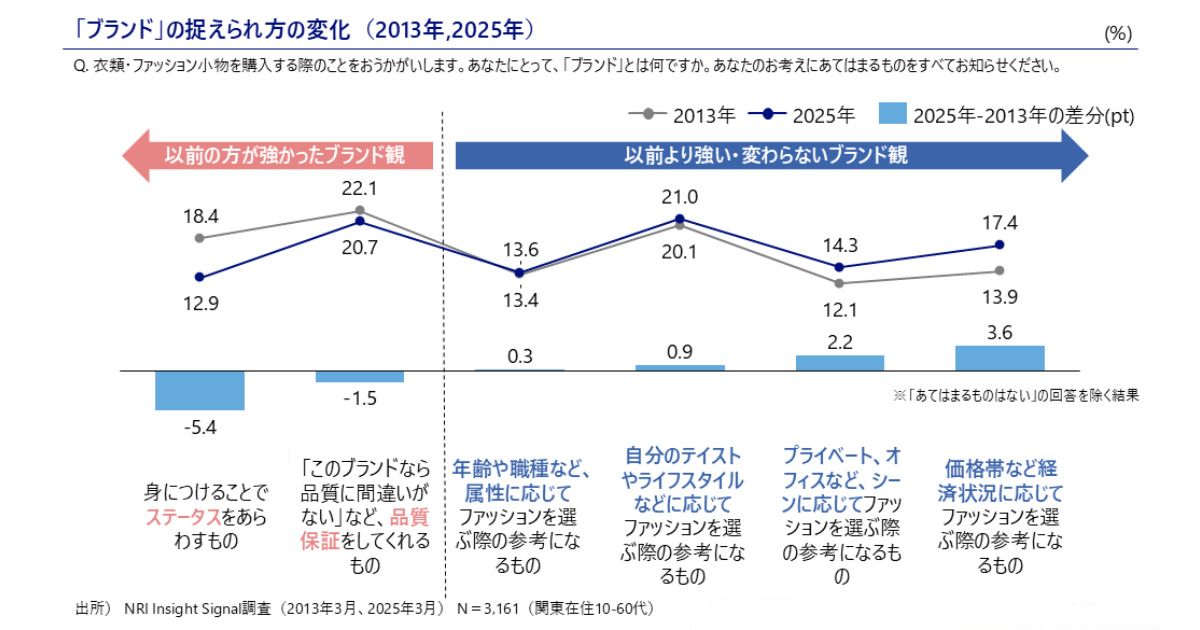

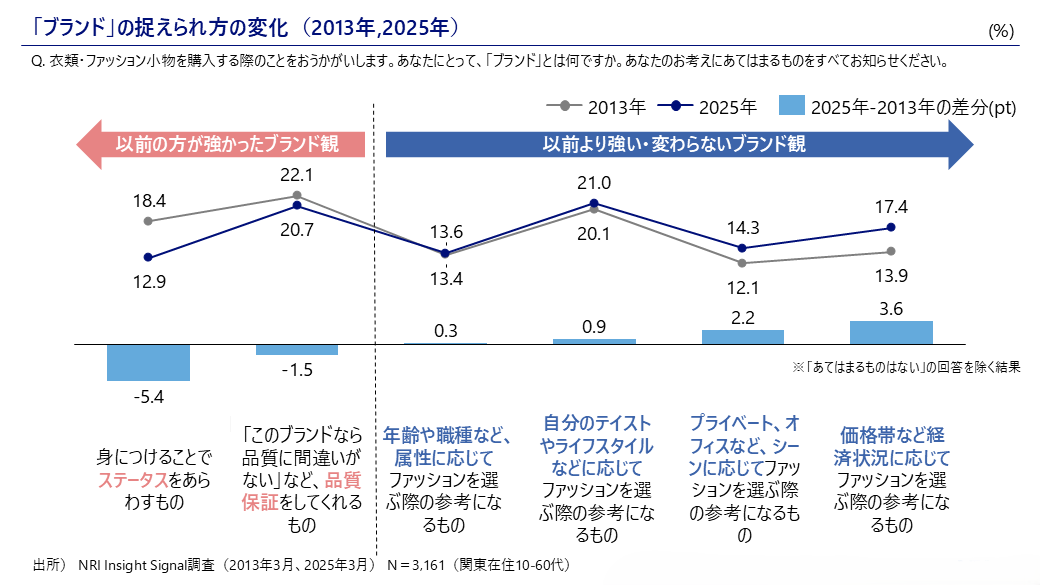

NRIが2013年と2025年に行った調査結果の比較(図1)を見ると、「身につけることでステータスをあらわすもの」「このブランドなら品質に間違いがない」といった回答は減少。一方で「ライフスタイルやテイスト」「利用シーン」「経済状況」に応じて選ぶ際の参考としての声が増加している。ブランドは「自分が納得するための基準」へと移行しているのだ。

出所:NRI Insight Signal調査(Web調査、2013/3、2025/3)

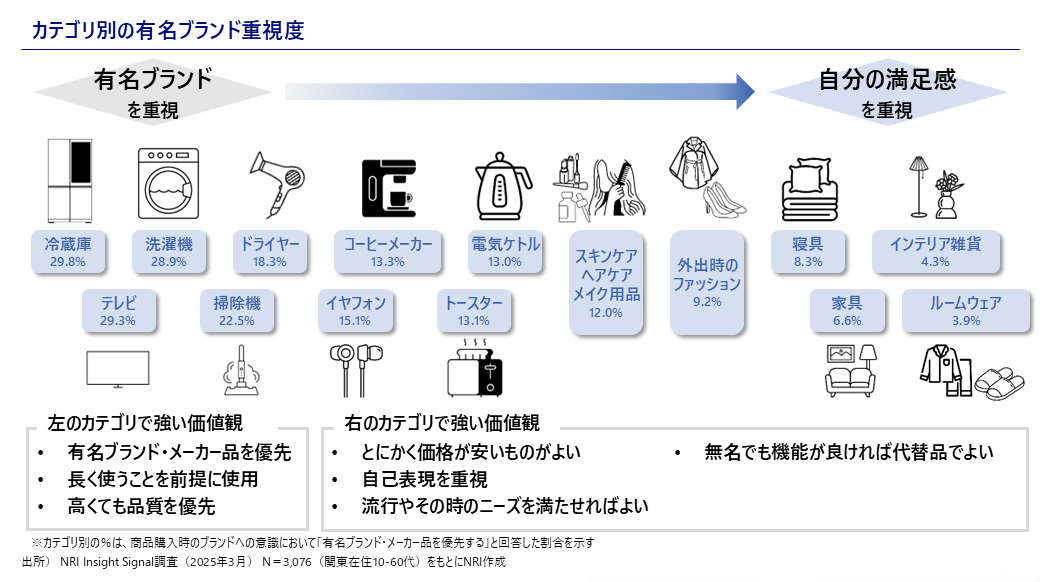

特にファッションやインテリアといった嗜好品カテゴリでは、「有名ブランド」ではなく「自分にとっての満足感」を優先する傾向が強まっている。

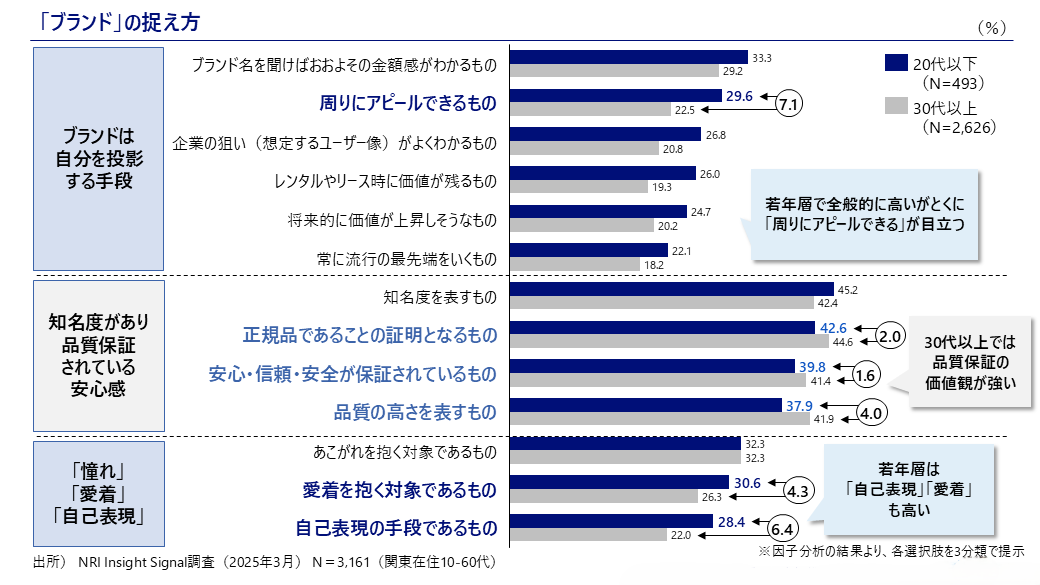

出所:NRI Insight Signal調査(Web調査、2025/3)

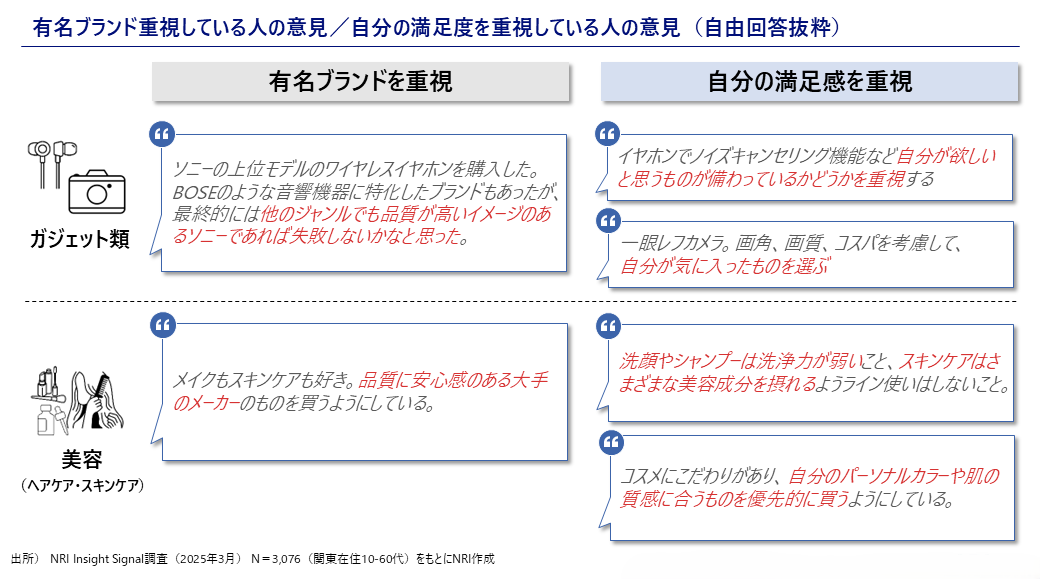

それぞれを重視している理由を見ると、両極の考え方が鮮明だ。同じカテゴリ内でも、「安心感」を求める層と「自分の満足感」を求める層で、判断基準の二極化が鮮明になっている。

出所:NRI Insight Signal調査(Web調査、2025/3)

若年層は「品質」より「自分らしさ」。信頼の軸はレビューから専門家・コミュニティへ

年代別の差異は大きい。30代以上では「ブランド=品質保証」という価値観が根強く残るが、若年層では「自己表現」「愛着」「周囲へのアピール手段」としてブランドを捉える傾向が強い。

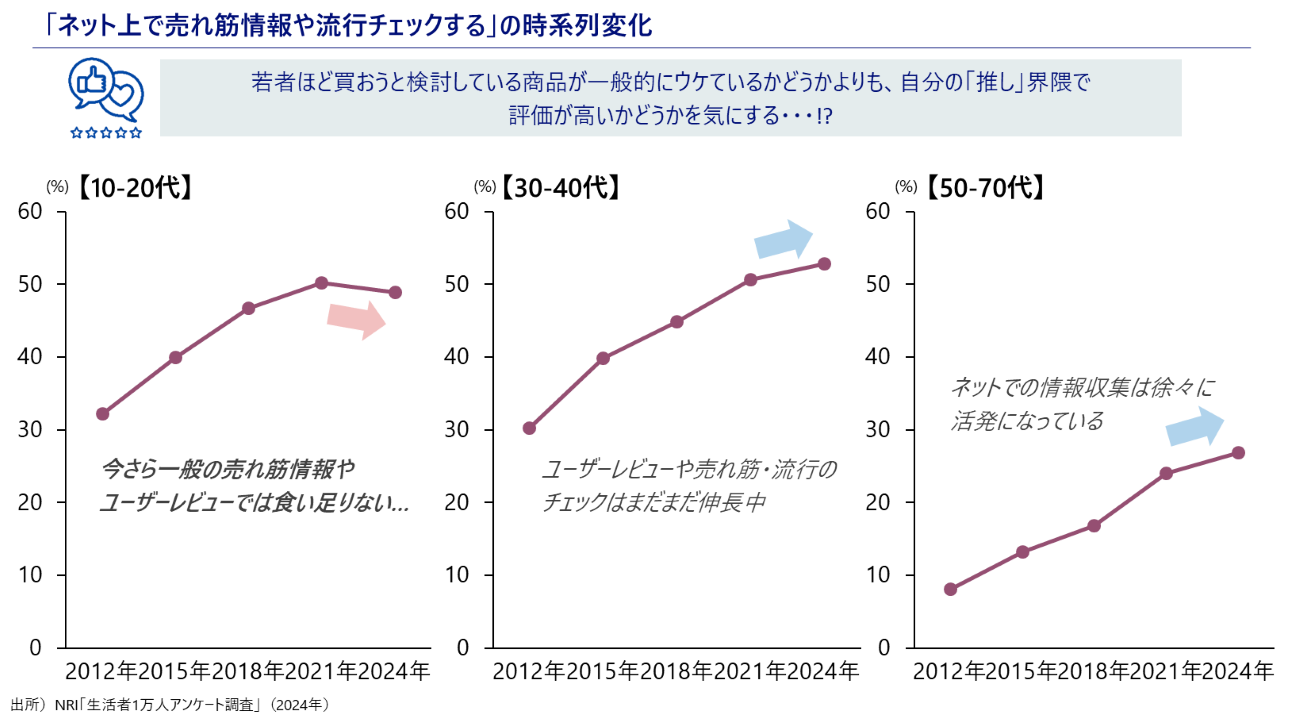

特に若年層では、ブランドそのものではなく、どのように比較・判断するかの基準が大きく変わってきている。かつて若年層は「売れ筋情報」や「ユーザーレビュー」を参考にしていたが、今ではそれだけでは不十分であり、一般的なレビューよりも「推し界隈で評価されているか」や「信頼できる専門家の発信」を選択基準にする傾向があることが、NRI「生活者1万人アンケート調査」からも明らかになっている。

具体的には、美容であればYouTuberの美容家の推奨商品を選び、アウトドアならガレージブランドを紹介する動画を参考にギアを探す。ゲームでは専門家の解説をもとにPCパーツを構成するなど、ブランドそのものよりも「信頼できる語り手」が商品選択を後押ししている。こうした傾向こそが、若年層の消費スタイルを特徴づけているといえよう。

出所:NRI Insight Signal調査(Web調査、2025/3)

出所:NRI 「生活者1万人アンケート調査

総じて、ブランドは「品質を保証する存在」から「自分に合うかどうかを測る基準」へと役割を変えてきた。かつては「間違いがないから選ぶ」ものだったが、今は「自分の価値観や用途にフィットするから選ぶ」ものへとシフトしている。ブランドの意味は静かに、しかし確実に書き換えられているのである。