「定価で買うのは、もったいない」フリマ・越境ECが加速させる3つの“ブランド価値崩壊”

この1年でTemuなどの中国ECサイトを利用した越境ECが急成長し、メルカリなどのフリマサービスも生活に定着している。大手ECが利便性を重視した実用品で強さを見せる一方、フリマサービスや越境ECはファッションやインテリアといった嗜好品の分野で存在感を増し、消費者に新たな選択肢を提供している。

NRIの調査結果によれば、フリマサービス利用の特徴的な理由としては「希少な商品が手に入る」が大手ECに比べて顕著に高い。生産終了した靴や限定コラボ商品、ガチャで入手できなかったアイテムなどを購入するケースが多く、大手ECにはない価値を見出していることがわかる。一方、越境ECについては、大手ECと比較すると「買い物自体の楽しさ」「広告で見かけた商品」「類似品が手に入る」といった理由が目立つことが確認されている。フリマサービスが目的型の「指名買い」消費であるのに対し、越境ECは「回遊型」の消費を通じて偶然の出会いを楽しむ場として機能しているのだ。

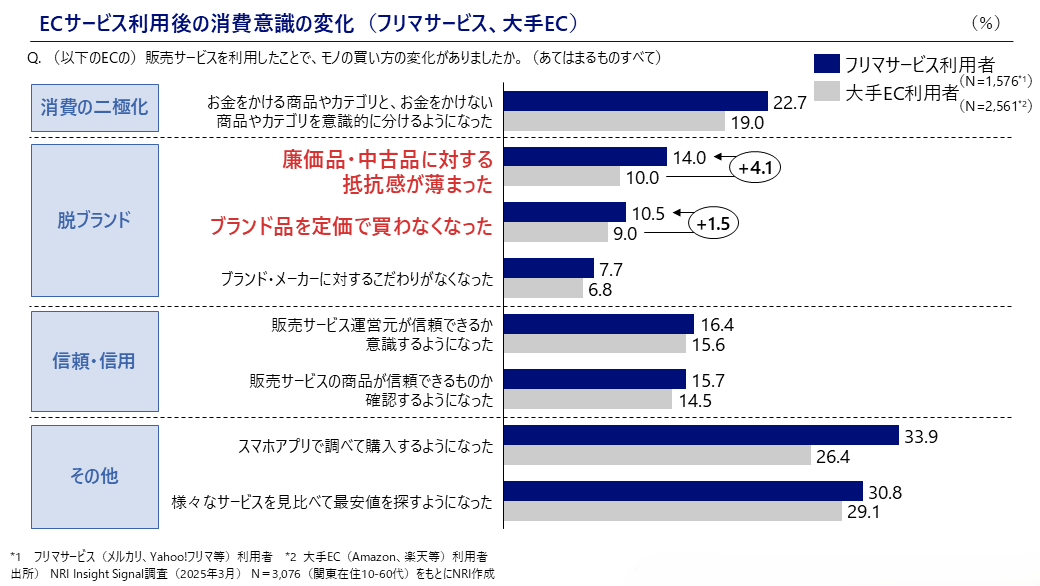

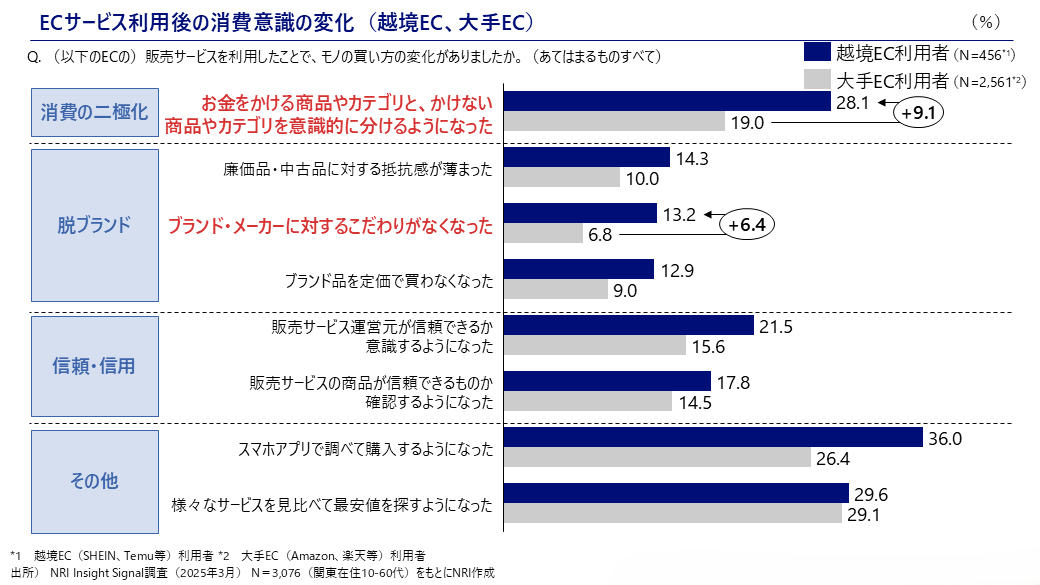

フリマサービスや越境ECの利用は、単なる購買チャネルの選択にとどまらず、ブランドに対する意識そのものを変化させている。図6、7は、フリマサービス利用者と越境EC利用者におけるブランド意識の変化を比較したものである。

フリマサービス利用者は「廉価品・中古品に対する抵抗感の薄まり」「ブランド品を定価で買わなくなった」という感覚が高まり、越境EC利用者は「お金をかける・かけない分野の線引き」「ブランドやメーカーに対するこだわりの希薄化」が強まっている。これらはブランドの存在意義を揺るがす動きとして無視できない。

出所:NRI Insight Signal調査(Web調査、2025/3)

出所:NRI Insight Signal調査(Web調査、2025/3)

フリマサービスの定着によって、「中古で十分」「定価で買うのはもったいない」という感覚が当たり前になり、ブランドが守ってきた“定価”という前提は揺らいでいる。さらに越境ECの広がりは、「有名ブランドでなくてもよい」「ジャンルごとに使い分ければよい」という意識を促し、ブランドにこだわらない買い方を加速させている。そして特別感の喪失も深刻だ。かつて「高価で希少」であることがブランドの象徴的価値だったが、フリマサービスによってブランド品は“手軽に手に入る存在”となり、その特別さは次第に色あせつつある。