戦略の前にあるもの──「課題を考える力」

前回の連載で、AI時代においても変わらないマーケティングの役割は「人の非合理=本音を捉え、提供すべき価値を設計すること」だと述べました。言い換えれば、マーケティングの対象はいつの時代も“人”。これが変わらない本質だと私は考えています。

そのために必要な基礎能力を、私は「構造理解力」「仮説思考力」「論理思考力」の3つと定義しています。いずれもビジネス一般に必要なスキルですが、机上の学習だけでは身につけることが難しいものです。ビジネスの現場で課題に向き合い、検討を重ねるプロセスの中でしか鍛えられないことを、キャリアを通じて実感してきました。つまり、戦略を考える力とは、課題に向き合い解決策を考える過程で身につくものだと思います。

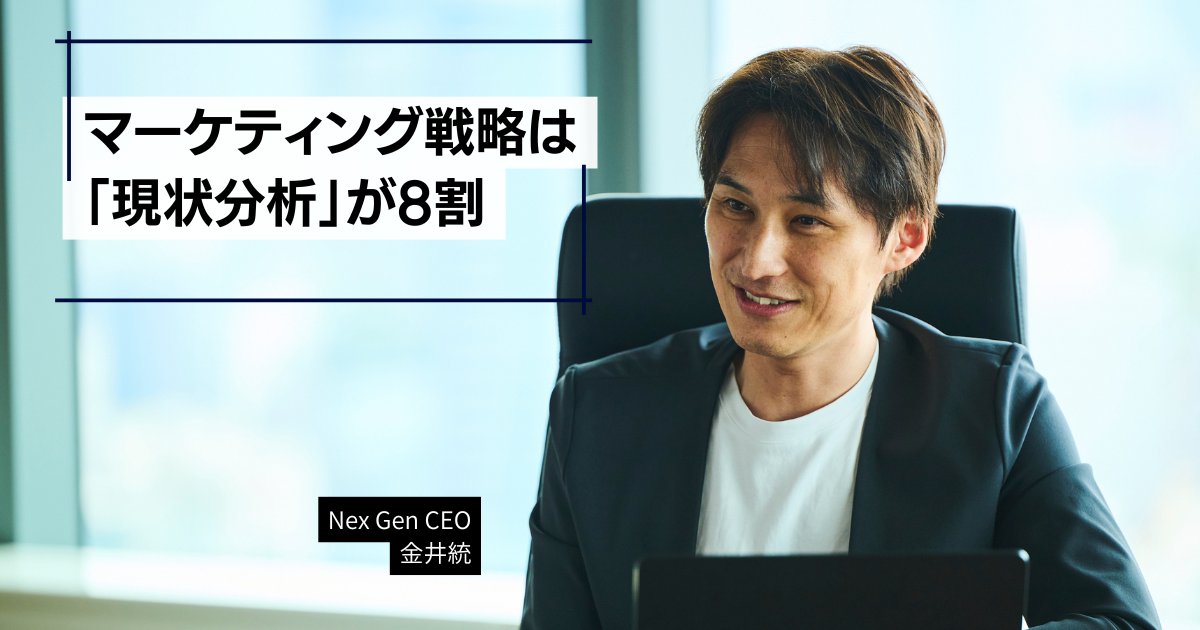

前職でも「戦略を考えろと言われても、どう考えればいいのか?」という相談をよく受けました。私自身、様々な戦略書を読み込みましたが、実務にうまく適用できず「本は現場では使えない」と他責にしていた時期があります。ですが、それは本のせいではなく、要因は自分にありました。要は、戦略を考える上で最も大事な「現状分析」の解像度が低かったのです。曖昧な情報から戦略を立てようとしても、そもそも何を課題と捉えるべきかがわかりません。課題を捉えられなければ、その解決策である“戦略”を紡ぐこともできないのです。自分自身が苦しんできた経験からも、私は「マーケティング戦略は現状分析が8割」だと確信するに至りました。

ここでいう「マーケティング戦略」を、私は「勝ち筋と数値」と定義しています。それぞれの言葉を個別に定義すると、次のように捉えています。

- 勝ち筋:マーケットに対して自社の強みを活かし、競合相対で勝てる筋を描くこと

- 数値:その勝ち筋を実現するために設定するKPI

この2つをあわせて、マーケティング戦略とは「マーケットに対して自社の強みを活かし、競合相対で勝てる筋と、目標とするKPIを作ること」と定義しています。

戦略は型で強くなる──5ステップの思考プロセス

戦略=「勝ち筋と数値」を作る思考プロセスは、(1)現状分析、(2)初期仮説の設定、(3)初期仮説の検証、(4)課題設定、(5)筋と数値設計の5つに整理できます。このプロセスを踏むほどに、前項の3つの能力(構造理解・仮説思考・論理思考)も鍛えられていきます。

戦略策定の5ステップ

| カテゴリ | ステップ | プロセス |

| 戦略策定 | (1)現状分析 | 現状分析の解像度を限界まで上げ、マーケットにおける構造とゲームルールを把握する |

| (2)初期仮説の設定 | 現状のマーケット構造とその中に潜むゲームルールから課題を見つけ、初期仮説を立てる | |

| (3)初期仮説の検証 | 初期仮説を数値で検証して解像度を高め、仮説の確度を上げる | |

| (4)課題設定 | 確度を上げた仮説を基に、問題を引き起こす本質的な課題を特定する | |

| (5)筋と数値設計 | (1)〜(4)の情報を基に勝ち筋を創り、強みを活かした戦略として勝てるかを数値で示す |

もちろん、この型だけが正解ではありません。参考となる型を一旦知り、試してみた上で型破りし、自分たちなりの“考え型”を築くことが大切です。本連載では各パートのエッセンスを順にお伝えします。今回は、最初にして最重要の起点である(1)現状分析にフォーカスします。

今後の連載で、この5つのステップを(1)〜(5)に分けてお伝えしていきます。この連載ではどうしても文字数が限られてしまうので、重要なポイントに絞ってご紹介します。なお、この考え型をさらに詳しく知りたい方や、組織に具体的に装着していくことにご関心のある方は、NexGenまでお問い合わせください。マーケティング戦略を考えられるようになるための人材育成メニューを提供しています。

さて、戦略を考える上での起点であり、最も重要な検討ステップがこの「現状分析」です。私が戦略を考えて実行したケースで、しくじる時はいつも現状分析でファクトを捉え切れていない時でした。戦略の成功確率を最も左右するこの現状分析について、皆様と一緒に考えていきたいと思います。