AIの普及で浮き彫りになった「データ不足」という新たな課題

インティメート・マージャーは、データマネジメントプラットフォーム(DMP)を提供し、様々な企業のデータ活用を支援している。簗島氏によると、最近クライアントから寄せられる相談内容に変化が起きていると言う。

「AIエージェントや生成AIが普及したことで、データの分析自体はかなり簡単になってきました。その一方で、『データが足りない』『データを集める方法がない』という相談が急増しています」(簗島氏)

インティメート・マージャーは、元々DMPを通じてWebページの閲覧履歴やアンケートデータを保有しているため、こうした企業のデータ不足を補完する役割を担っている。

藤原氏も「データをどうためるかは、AIの活用以前に重要な課題」と指摘する。業態によっては、そもそも顧客データを取得する仕組みがないケースも多い。

「たとえば、ラーメン屋のように店の前に券売機があるだけでは、顧客データは取れません。外食産業で支援していても『どうやってデータを取るのだっけ?』という話になる。つまり、顧客体験やビジネスモデル自体を変えて、自然にデータが取れる体験設計が必要です」(藤原氏)

AIから一見離れているように見えるが、実はこの「データ取得の基盤作り」こそが、AI活用の大前提となる。藤原氏は「顧客体験上でデータがスルッと取れる仕組みを最初に考えなきゃいけない。これが1番基礎的ながら、重要なポイントです」と強調した。

AIエージェントに期待される2つの役割:効率化と顧客体験向上

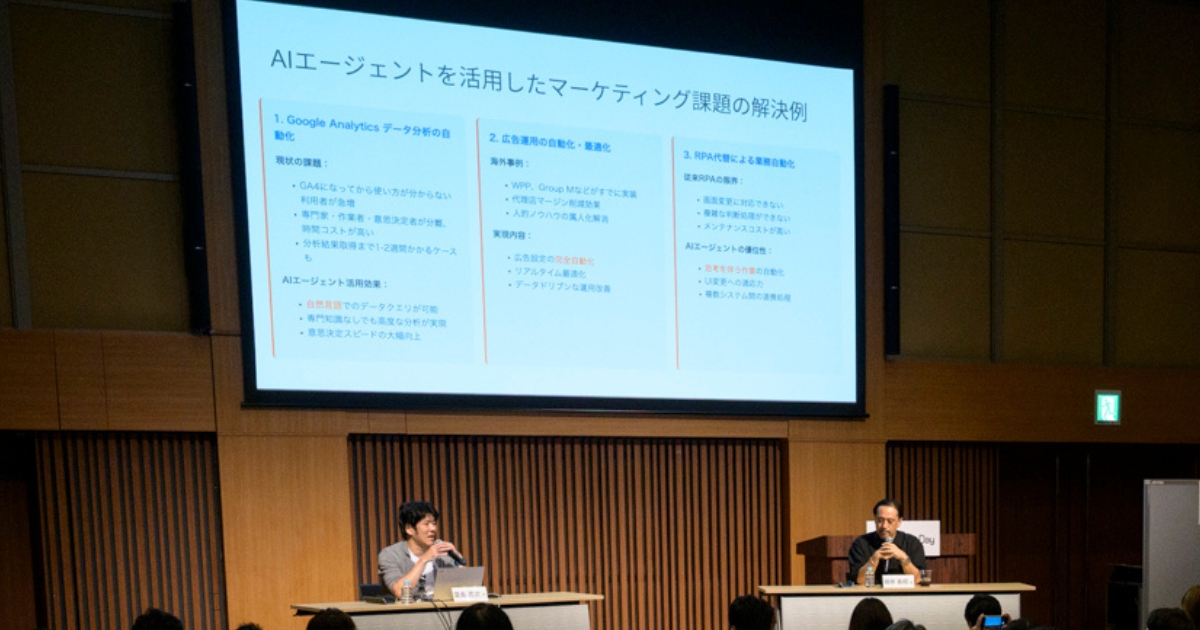

このようにAIを活用したデータ分析が当たり前になりつつある中、AIエージェントはマーケティングの領域にどんな影響をもたらすのか。簗島氏が、AIエージェント活用の現状と課題を解説した。

まず期待されるのは「作業の自動化による業務負担の削減」だ。大企業でもデジタルマーケティングの部署に1~2名しかおらず、バナーの選定、セグメント作成、レポーティング、さらには上長への媒体説明まで、あらゆる業務を1人で抱えているケースが多い。こうした単純作業や反復作業をAIエージェントに任せることで、大幅に作業負荷を軽減できる。

しかし、簗島氏は「できるのはコスト削減だけではない」と強調する。

「現状、業務効率化やコスト削減への期待が高いですが、それだけではおもしろくない。これまで人間技では難しかった理想的なマーケティング活動や顧客体験を実現できるチャンスでもあります。徐々にですが、目線をアップサイド、価値創造に向けるお客様も増えてきています」(簗島氏)

(クリックすると拡大します)

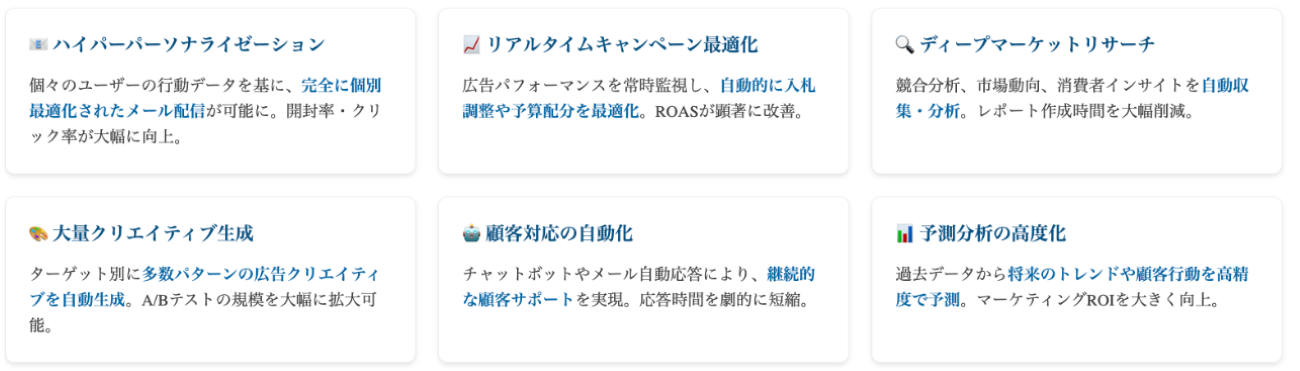

藤原氏も、簗島氏の見解に同意するとともに、マーケティングにおけるAIエージェントに最も期待することに「データ分析業務の効率化」と「ハイパーパーソナライゼーション」を挙げた。

「ハイパーパーソナライゼーションは、顧客体験を良くするだけでなく、お客様が商品を選ぶ時間的コストを大幅に短縮します」(藤原氏)

ハイパーパーソナライゼーションが実現した場合、たとえば顧客がWebサイトで商品を選ぶのに1時間かかっていたところが、5分で済むようになる。すると55分間、顧客は他のことができるようになる。

「企業側も業務効率化で時間ができる。では、その空いた時間で何をすべきか? それは、ブランド体験やリアルの場での体験に全集中することです。記憶に残る体験を提供する。そこにブランドの独自性がないと、効率化だけでは価格や在庫の勝負になり、一瞬で他ブランドにスイッチされてしまう」(藤原氏)

つまり、AIエージェントの真価は、単なるコスト削減ではなく、企業が本来注力すべき「ブランドの独自性」を磨く時間を生み出すことにあるのだ。