UX設計で見える「Webサイトの役割」と変わらない情報の価値

「生成AI時代になっても、Webサイトの役割が大きく変わることはありません」。Webプロデューサー/UXデザイナーの時津祐己氏は、そう語る。

UX設計のアプローチとしては、順番に「Webサイトのゴールを明確化」、「ターゲットユーザーの明確化」、「ペルソナによるターゲットの人物像を可視化」、「カスタマージャーニーでユーザーの行動・心理・タッチポイントを整理」まで行い、Webサイトの役割を明確化させるのが一般的だ。

一例として、住宅購入の場合で考えてみよう。認知・興味の段階では広告やPR、チラシなどからの情報取得、情報収集段階では物件情報の閲覧やローンシミュレーション、比較検討段階では詳細な住宅情報の確認、そして入力フォームからの問い合わせへと進み、最終的にはリアルでの現地案内や契約手続きに移るというジャーニーが描かれる。

このように、ユーザーの心理状態に応じて、タッチポイントであるWebサイトに求められる役割は細分化されるのだ。

AIが新たなタッチポイントに

そして、「AIもまた、重要なタッチポイントの一つとして組み込まれるようになった」と時津氏は指摘する。住宅購入における相場情報を取得する場合を例に、ユーザーの行動を従来と比べてみよう。

従来であれば、検索して表示されたWebサイトで相場情報を閲覧する。しかし、生成AI時代においては、Webサイトを介さず生成AIが相場情報を直接提示する。それでも、「Webサイトに必要な情報・役割が大きく変わることはない」と時津氏は語る。

「そもそもAIはWebサイトからも情報を拾ってきて発信しています。そのため、正しい情報をきちんとWebサイトで発信していくのは従来通り必要。ただし、AIに情報を収集、採用してもらうためのLLMOなどの技術的なアプローチは必要です」(時津氏)

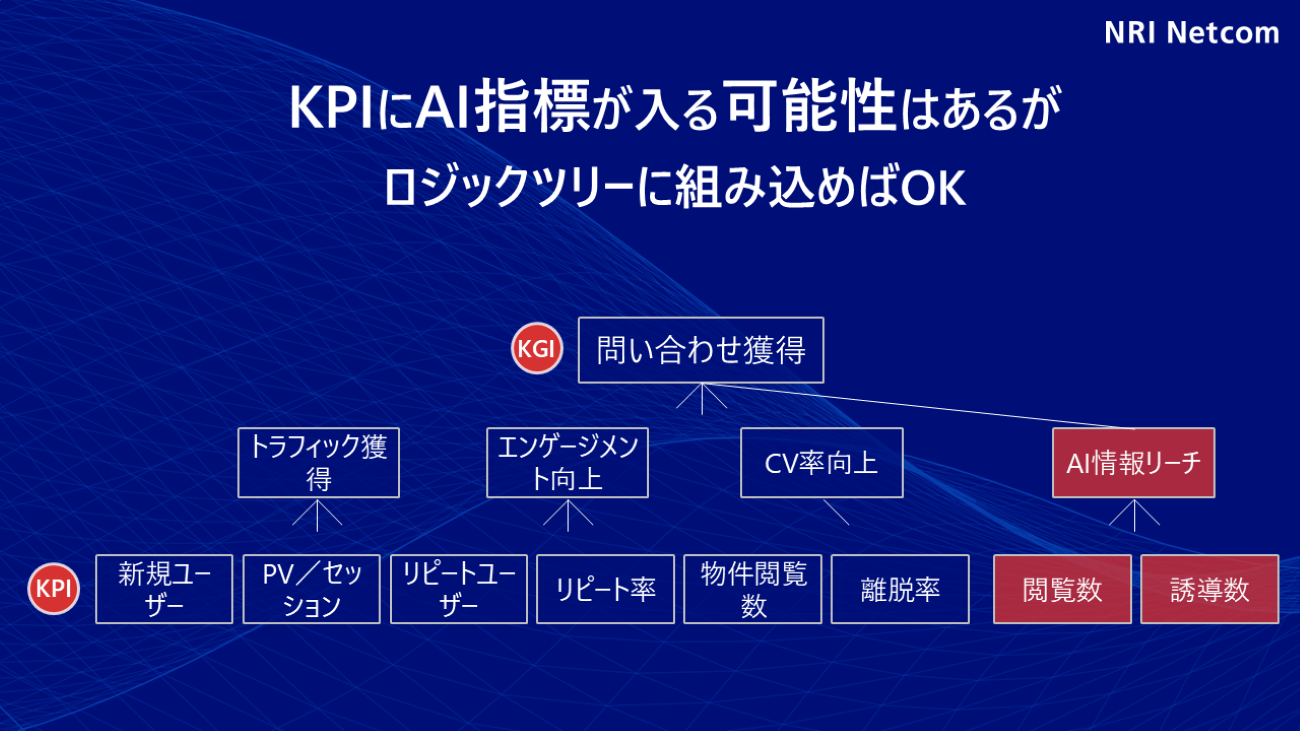

また、AIによる検索行動が増えた場合、KPI設定も変更する必要があると時津氏は指摘する。

「一般的には、KPIはロジックツリーで考えます。KGIを達成する上での成功要因を抽出。その成功要因を計測可能な指標をKPIとして設定します。今後、AIに関わる計測指標が入る可能性があるでしょう。たとえば、AI情報でのリーチ数と、それにまつわる閲覧数・誘導数といった指標です。その場合にもロジックツリーに組み込みます」(時津氏)

※クリックすると拡大します