UX設計で見える「Webサイトの役割」と変わらない情報の価値

「生成AI時代になっても、Webサイトの役割が大きく変わることはありません」。Webプロデューサー/UXデザイナーの時津祐己氏は、そう語る。

UX設計のアプローチとしては、順番に「Webサイトのゴールを明確化」、「ターゲットユーザーの明確化」、「ペルソナによるターゲットの人物像を可視化」、「カスタマージャーニーでユーザーの行動・心理・タッチポイントを整理」まで行い、Webサイトの役割を明確化させるのが一般的だ。

一例として、住宅購入の場合で考えてみよう。認知・興味の段階では広告やPR、チラシなどからの情報取得、情報収集段階では物件情報の閲覧やローンシミュレーション、比較検討段階では詳細な住宅情報の確認、そして入力フォームからの問い合わせへと進み、最終的にはリアルでの現地案内や契約手続きに移るというジャーニーが描かれる。

このように、ユーザーの心理状態に応じて、タッチポイントであるWebサイトに求められる役割は細分化されるのだ。

AIが新たなタッチポイントに

そして、「AIもまた、重要なタッチポイントの一つとして組み込まれるようになった」と時津氏は指摘する。住宅購入における相場情報を取得する場合を例に、ユーザーの行動を従来と比べてみよう。

従来であれば、検索して表示されたWebサイトで相場情報を閲覧する。しかし、生成AI時代においては、Webサイトを介さず生成AIが相場情報を直接提示する。それでも、「Webサイトに必要な情報・役割が大きく変わることはない」と時津氏は語る。

「そもそもAIはWebサイトからも情報を拾ってきて発信しています。そのため、正しい情報をきちんとWebサイトで発信していくのは従来通り必要。ただし、AIに情報を収集、採用してもらうためのLLMOなどの技術的なアプローチは必要です」(時津氏)

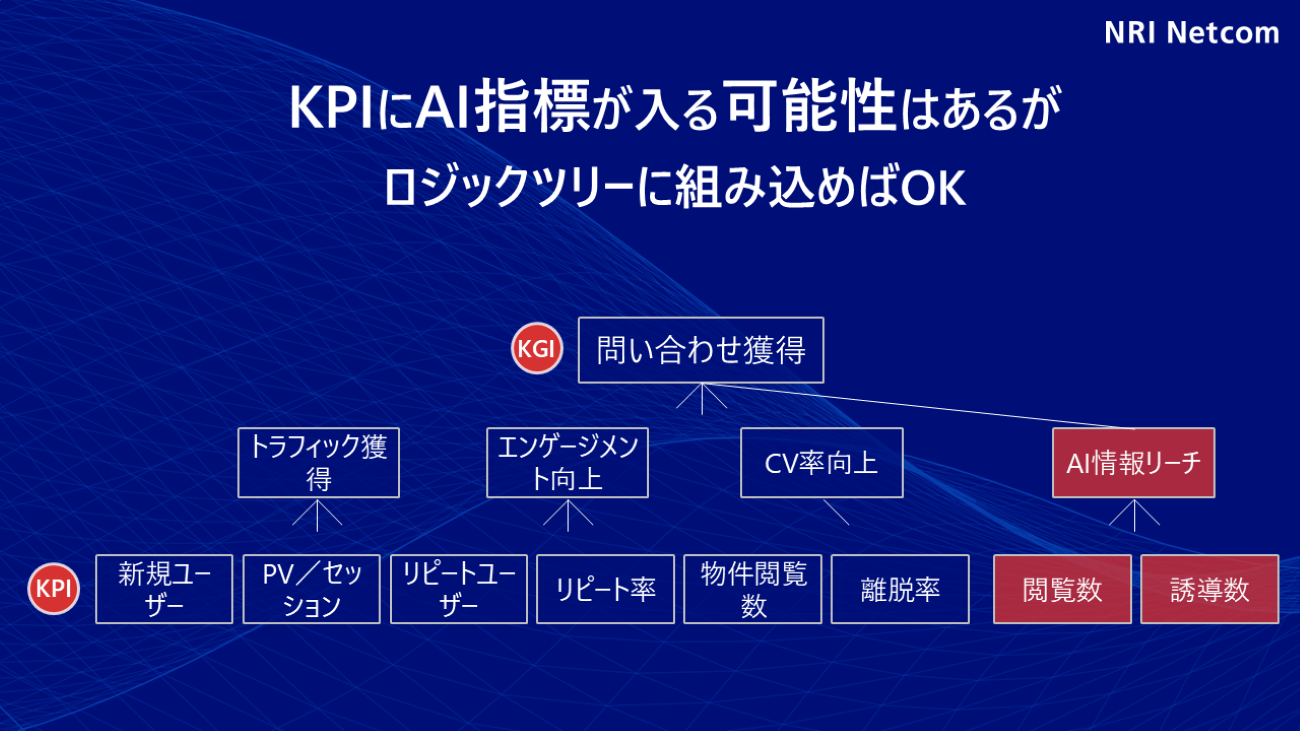

また、AIによる検索行動が増えた場合、KPI設定も変更する必要があると時津氏は指摘する。

「一般的には、KPIはロジックツリーで考えます。KGIを達成する上での成功要因を抽出。その成功要因を計測可能な指標をKPIとして設定します。今後、AIに関わる計測指標が入る可能性があるでしょう。たとえば、AI情報でのリーチ数と、それにまつわる閲覧数・誘導数といった指標です。その場合にもロジックツリーに組み込みます」(時津氏)

※クリックすると拡大します

1st Partyデータ活用と生成AIで変わる分析の現在地

KPIの設定後は、Webサイトを運用し、データの取得・分析活用のフェーズに入るものだ。時津氏に続き、「デジタルマーケティングを取り巻く環境の変化とデータの計測・分析・活用」について、デジタルマーケティングコンサルタント/エンジニアの神崎健太氏が解説した。

神崎氏は「時代が変わってもPDCAサイクルを回すことは依然として重要」とする一方で、環境の変化にも言及した。

「現在、世界各地でユーザーのトラッキングを制限する方向に向かっており、従来のままではデータが十分に取得できなくなっています。そのため、デジタルマーケティングのPDCAサイクルに影響が及ぶ恐れがあります」(神崎氏)

神崎氏は具体例として、以下の問題を挙げる。

- ユーザーのWeb上の行動履歴を十分に追跡できずに、ターゲティング広告の精度が落ちてしまう

- 正確なターゲティングを行えず、デジタル広告の費用対効果が下がってしまう

- クロスデバイスのコンバージョンや長期間にわたる顧客の購買行動の追跡が困難になる

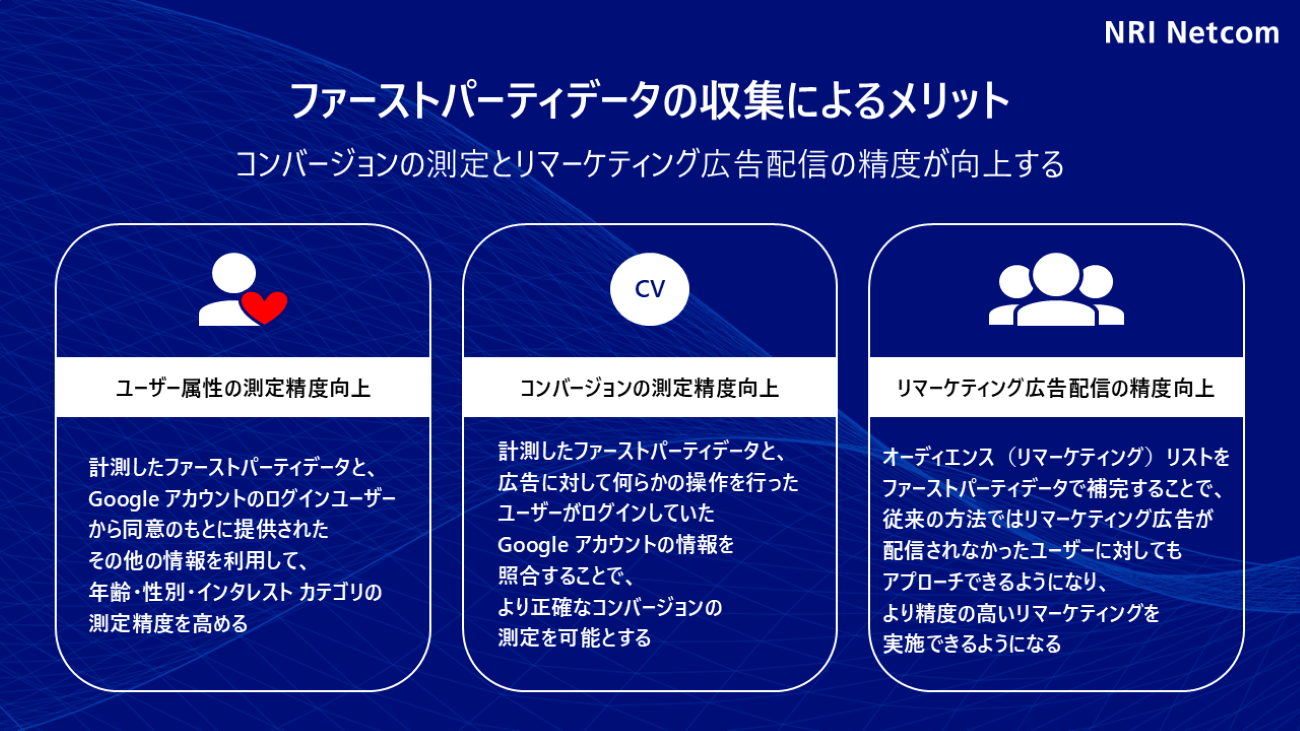

このような問題への対応策として、神崎氏が推奨するのが1st Partyデータの計測だ。Google アナリティクスでは、メールアドレスなどの1st Partyデータを追加することで、計測精度を上げられるソリューションが実装されている。

「1st Partyデータを取得することで、ユーザー属性の測定精度向上、コンバージョンの測定精度向上、リマーケティング広告配信の精度向上という3つの効果が期待できます」(神崎氏)

※クリックすると拡大します

また、分析~施策立案においても「生成AIの活用が始まっている」と神崎氏。既に、Google アナリティクスのデータをGeminiなどのLLMに接続した、対話型の分析が可能だ。

「『2025年7月の日別のアクティブユーザーを表形式で教えて』と自然言語で聞くと、システムが表形式のデータを返してくれます。さらに、『既存のデータから予算いくらで施策を考えて』と問いかけると、データドリブンな施策立案まで実行してくれます」(神崎氏)

ツール選定は「自社で運用できるか」が最大のポイント

効果的なデータ活用のためには、単にデータを収集・分析するだけでなく、スムーズな統合管理・活用が可能なマーケティングプラットフォームを構築する必要性が高まる。

「Google アナリティクスのデータを、BigQueryにエクスポートし、顧客データベース、外部データベースなどのデータと統合して、メール配信や広告配信、ABテストなどの施策に活かしていくようなプラットフォーム構築が理想的です」(神崎氏)

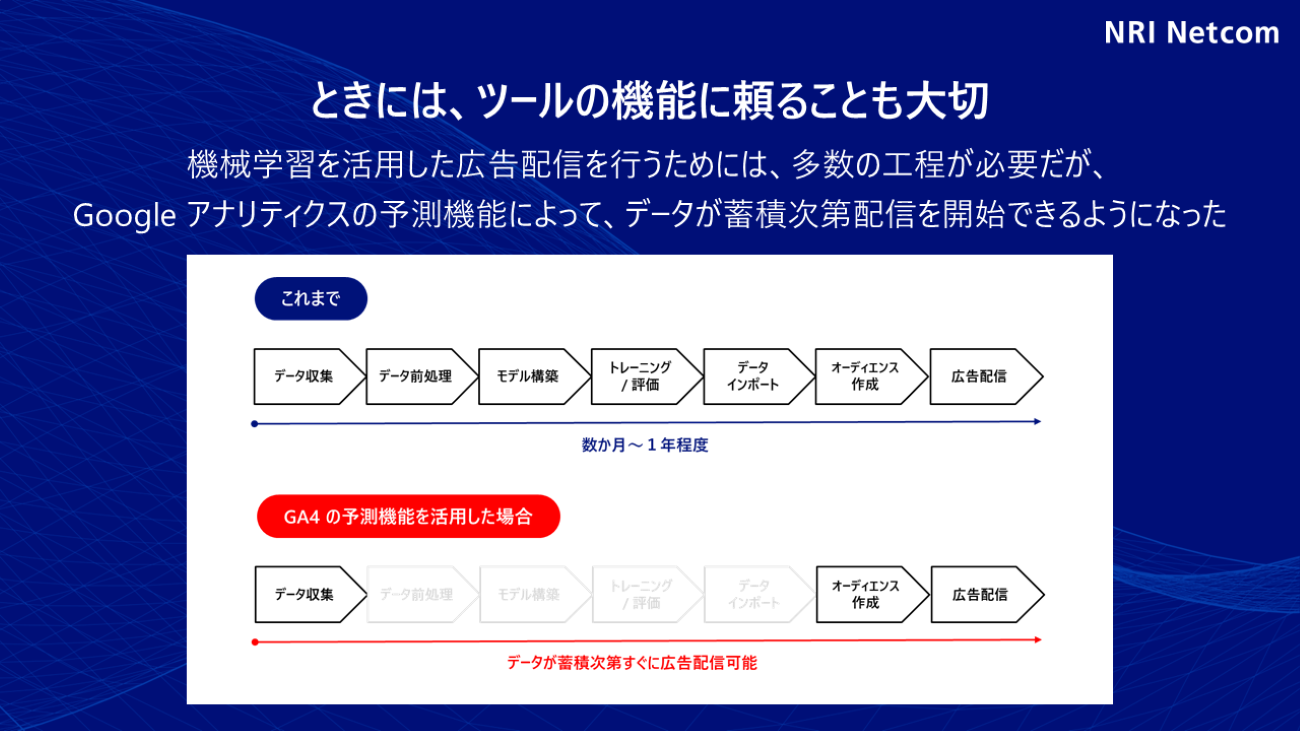

ただ、プラットフォームを構築することが難しいと感じる読者も多いことだろう。そうした際はツールの機能に頼ることも一つの手だ。

神崎氏は「Google アナリティクスには機械学習を活用した予測機能が実装されています。『7日以内に離脱する可能性が高いユーザー』や『向こう7日間に商品を購入する可能性が高い既存顧客』といった『予測オーディエンス』を作れば、データの蓄積次第で広告を配信できます」と話す。

※クリックすると拡大します

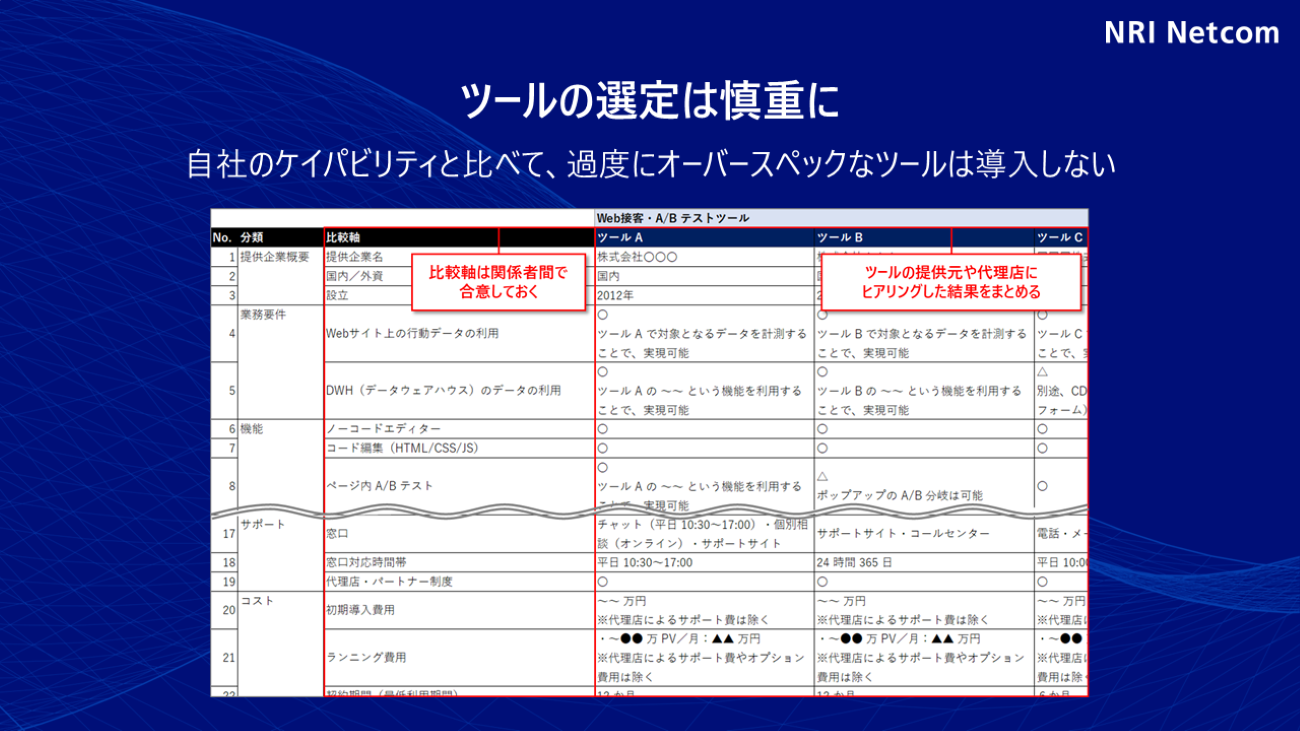

また、レポーティングや分析、施策実施の目的・内容に合った手段・ツールを選択することも重要だ。神崎氏は「ツールの選定は慎重に」と話し、以下の5つのポイントを挙げる。

- 業務要件(やりたいこと)を実現できるか

- コスト(初期導入費・ランニングコスト)が適正か

- 自社の体制での運用が容易か

- 既存のツールやシステムとの親和性があるか

- 拡張やツールの変更が容易か(より革新的なツールが登場した場合も考慮する)

「特に、3番は非常に重要です。高機能なツールを導入しても、自社の体制でうまく回せずただコストだけが過剰にかかることは、非常によくあるケースです。自社のケイパビリティと比べて、オーバースペックなツールは導入しないほうがいいですね」(神崎氏)

※クリックすると拡大します

AWS Clean Roomsで実現するデータコラボレーション

3人目として登壇した山田輝明氏は、「マーケティングデータ分析基盤としてのAWS Clean Roomsの活用例」を紹介した。

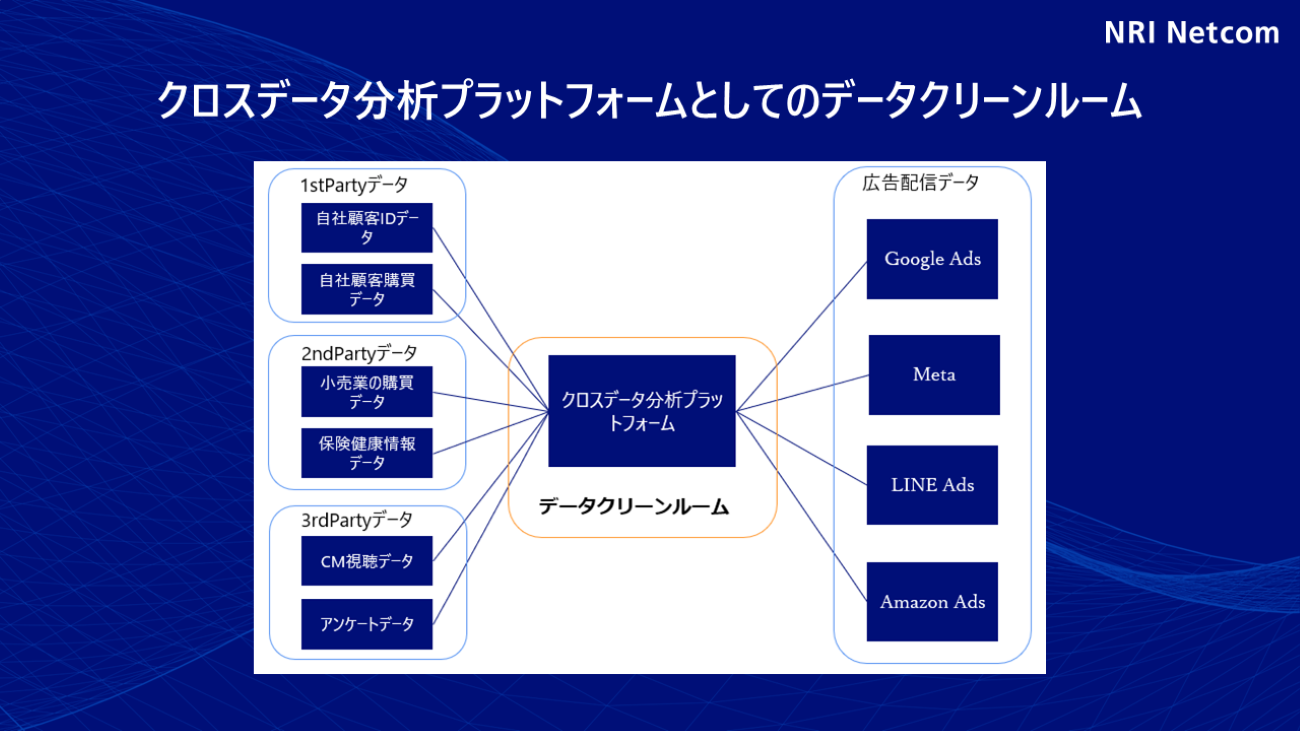

クラウドのインフラ基盤として認知されているAWSだが、マーケティング領域に特化したサービスも提供している。それが「AWS Clean Rooms」で、1st Partyデータだけでなく、3rd Partyデータも活用できる基盤になっている。

「AWS Clean Roomsは、1st Partyデータとコラボレーターが持つそれぞれのデータを、実際にデータをコピーしたり移動したり共有したりせずに、複数のデータアセット同士を結合して分析できます。数クリックするだけでコラボレーションを実現できるというのがクラウドとして有効と考えます」(山田氏)

また、データと分析基盤の連携が1対1ではなく、1st Partyデータ、2nd Partyデータ、3rd Partyデータ、広告配信データまで、複数対複数で高度な分析ができるプラットフォームとして提供されているのも大きな特徴だ。

※クリックすると拡大します

AWSをデータ分析基盤として活用する理由について、山田氏は以下のように説明する。

「Webのデータ活用分析は複雑化し、マーケティングのノウハウだけでは解決できないような環境になっているため、システムに長けたメンバーとの協業が必要になっています。日本でも幅広く活用されているAWSなら得意なエンジニアも多く、使い勝手の良いクラウドと言えます。

また、それぞれ別のシステムに格納されているデータを結合して分析したい場合、通常はデータを移動したりコピーしたりして新たな分析基盤を作る必要があります。しかし、同じAWSクラウド上のデータであれば、データ移動も不要で簡単に結合して分析できます」(山田氏)

活用事例と24時間365日ユーザーインタビューへの発展

データ分析のユースケースとしては、マーケティング領域でのキャンペーンの企画データと実際の効果測定データのコラボレーション、医薬品領域での管理者が承認したデータと臨床試験データのコラボレーションなどを挙げた。

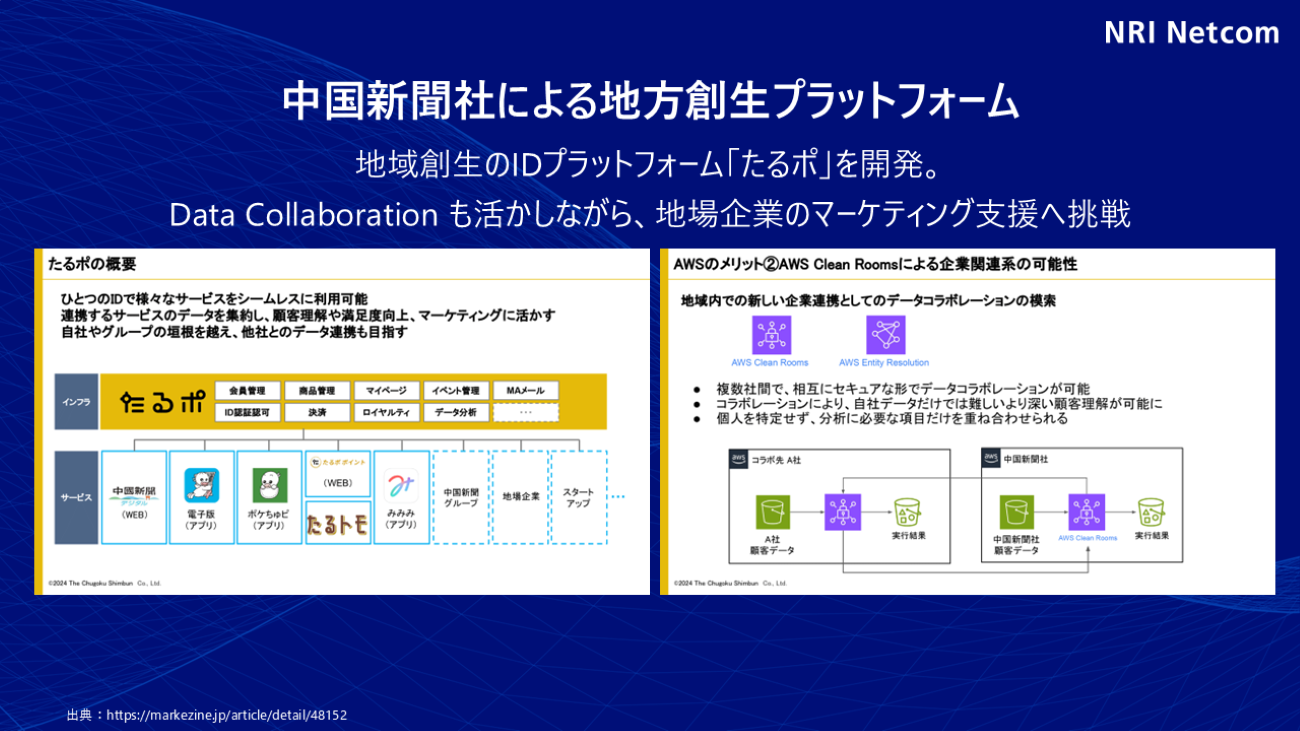

さらに、AWS Clean Roomsを活用し自社のデータと外部のデータを組み合わせる、先進的な取り組み例として、中国新聞社による地域創生プラットフォームを紹介した。

「中国新聞が提供するデジタル新聞でスポーツ欄を非常によく読まれている方について、地場のプロ野球チームがそのIDデータを活用することで、まだプレミア会員になっていない方がプレミア会員になる可能性を探る分析等が実現可能です。

グループ内だけでなく、地場のスポーツ企業や百貨店、スーパーマーケットといった企業と地域企業のデータを安全に結合して分析することで、地域企業のマーケティング支援への挑戦を進められています」(山田氏)

※クリックすると拡大します

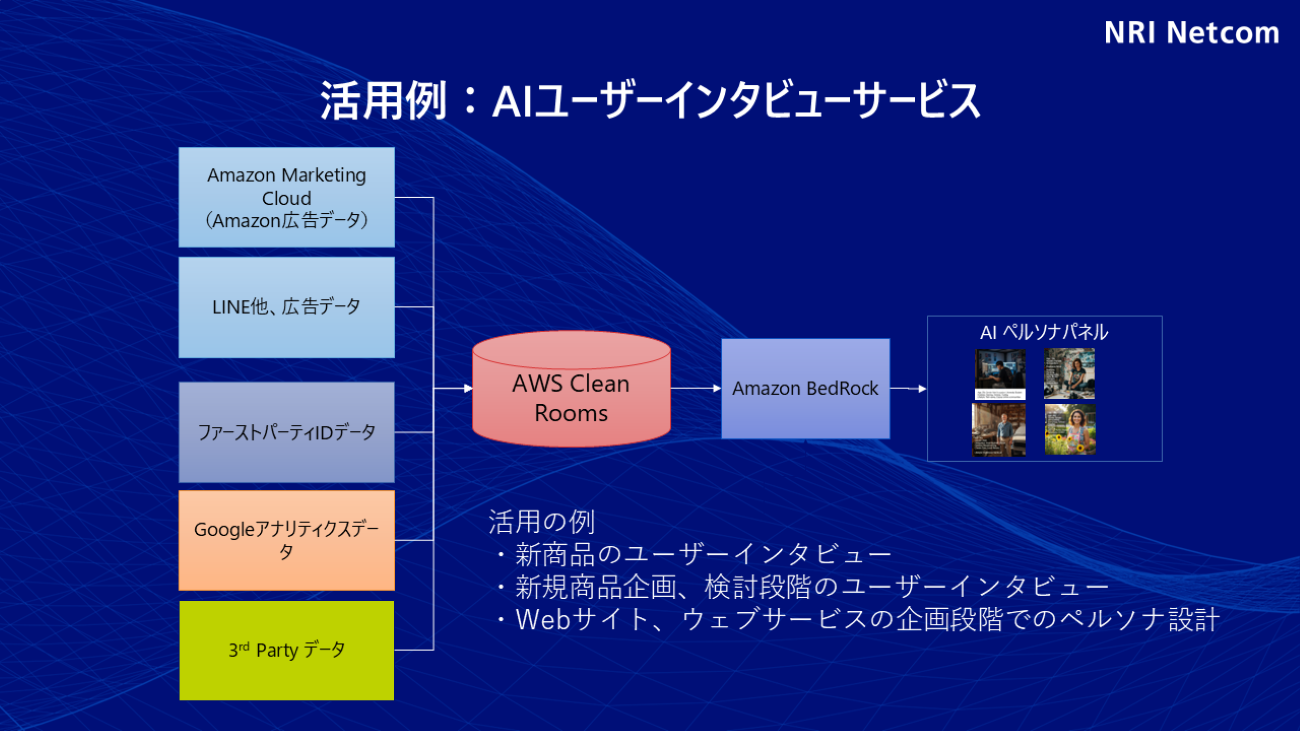

また、NRIネットコムが発展的な活用方法として検証を進めているのが「AIユーザーインタビューサービス」だ。自社の広告データ、1st Partyデータ、Google アナリティクスのデータ、3rd PartyデータをAWS Clean Rooms上でコラボレーションすることで、ユーザーのペルソナを作成。その仮想ペルソナに対し、生成AIを活用してユーザーインタビューを実施するというものだ。

※クリックすると拡大します

「このサービスが実現できれば、24時間365日ユーザーインタビューが実施できるようになります。また、様々なパターンのペルソナが準備できるので、多様な視点からのインサイト獲得が期待できます」(山田氏)

3名の講演を通じて見えてきたのは、生成AI時代でもWebサイトの基本的な役割や価値は変わらないということだ。むしろ、AIに正しい情報を提供するソースとしての重要性や、1st Partyデータ収集の拠点としての役割、そして他社とのデータコラボレーションの起点としての機能など、新たな価値が付加されている。

企業にとって重要なのは、ユーザーの本質的なニーズを理解し、それに応える情報とサービスを提供し続けることだろう。そのための基盤として、Webサイトは今後も進化を続けていく存在だ。