「推し活」から複雑な顧客心理を学ぶ

「推し活」という言葉を聞かない日はない。市場規模は数千億円とも言われ、コラボカフェには行列ができ、SNSのタイムラインは“アクスタ(アクリルスタンド )”の写真で彩られる。この巨大な経済圏と熱狂は、もはや日本の一大カルチャーと言っても過言ではないだろう。

多くの人は、「推し活」とはグッズを買い、イベントに行くこと、つまり熱狂的な「消費活動」がその中心だと考えている。メディアで取り上げられるのも、その経済効果やユニークな消費行動がほとんどだ。

しかし、その熱狂の裏には単なる「消費」では説明できない、複雑なファン心理が隠されている。本稿ではそのインサイトを解き明かすべく、X(旧Twitter)の投稿を分析。そこから消費者との関係を深めるヒントを探る。

Xの10万投稿を分析し、インサイトをあぶり出す

我々は生成AI搭載データ活用プラットフォーム「見える化エンジン」を用いて、Xより「#推し活」を含む約10万件の投稿を収集し分析を行った。

【調査概要】

データソース:X

検索条件:「#推し活」を含む投稿(リポストを除外)

対象期間:2025年2月15日~8月15日

分析件数:97,699(データ取得後、bot・広告などの不要データを除外)

使用ツール:見える化エンジン

膨大な投稿を触れている話題ごとに分類

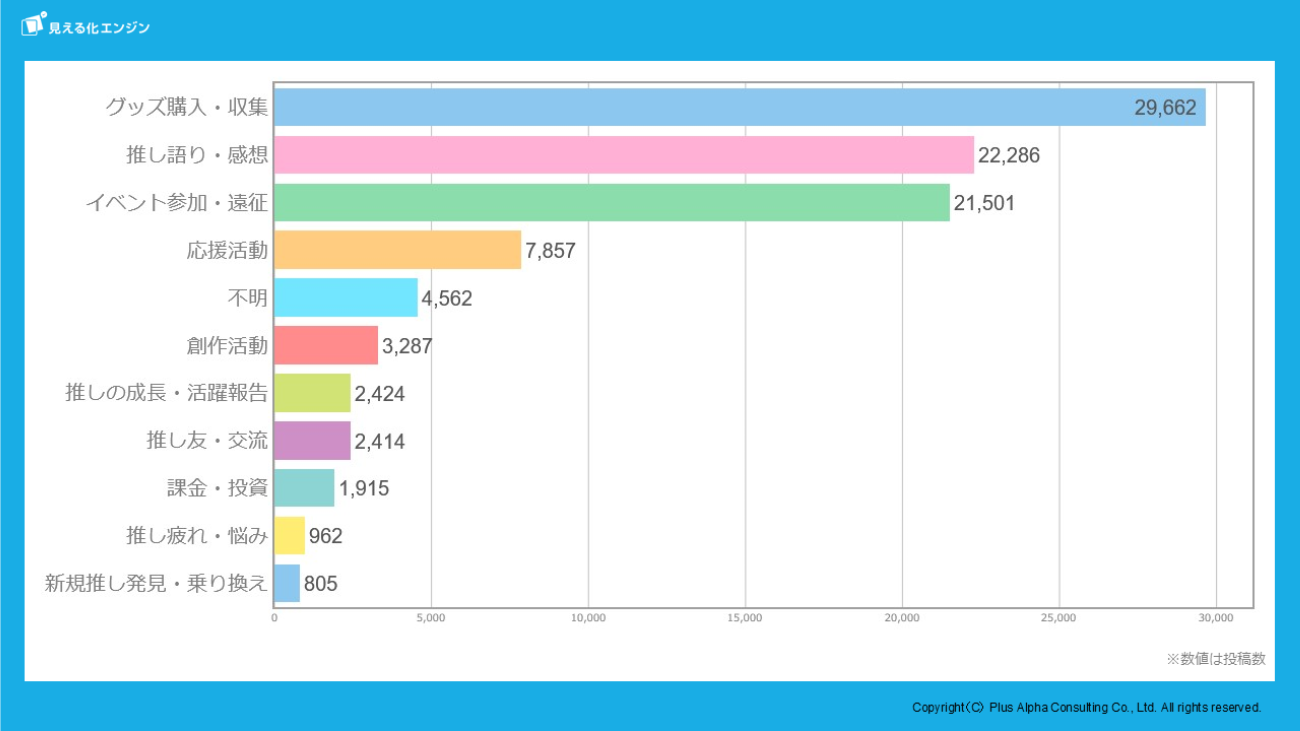

まず収集したデータから、投稿されている内容別に分類した。見える化エンジンの生成AIによる自動分類機能を用いて、10万件のデータに対して話題のクラスターを発見し、下記の10の話題群に分けた。

グッズ購入やイベント参加といった一般的な活動に加え、「推しの成長・活躍報告」や「推し疲れ・悩み」など、より繊細な心理状態を示すカテゴリーも抽出され、推し活の多様性が確認できた。

3つのカテゴリーで見る、「推し活」の深層構造

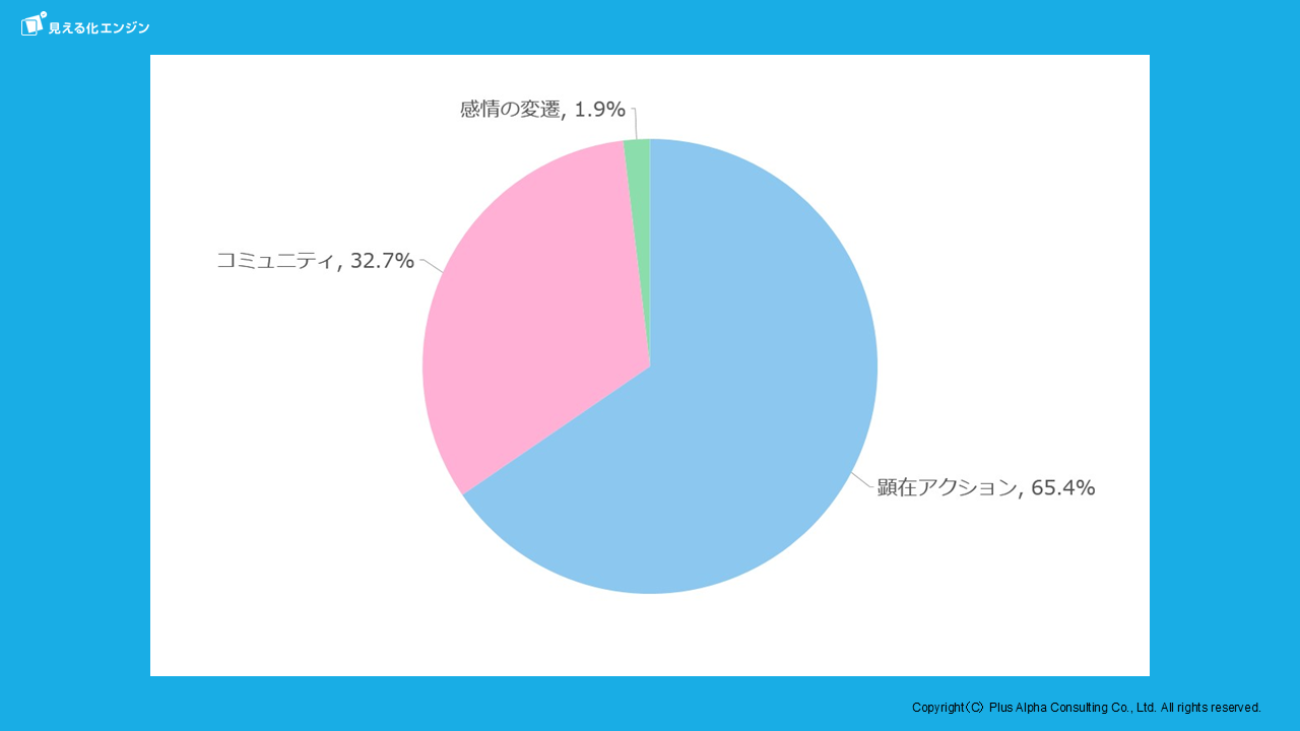

この結果からファンのインサイトをさらに深掘りするため、投稿の目的や心理に着目し、10の話題群を「顕在アクション」「コミュニティ」「感情の変遷」の3つのカテゴリーに再分類した。

分析対象のデータの中で3つのカテゴリーが占める割合は、下記の通りである。

・顕在アクション

目に見える「アクション」をともなう活動に関する投稿。話題群の「グッズ購入・収集」「イベント参加・遠征」「応援活動」「課金・投資」をまとめる。

・コミュニティ

「好き」という気持ちを誰かと共有する投稿。話題群の「推し語り・感想」「創作活動」「推しの成長・活躍報告」「推し友・交流」をまとめる。

・感情の変遷

ファンが盲目的に推し活に没頭する「信者」のような状態を続けるのではなく、一人の人間として喜んだり、悩んだりしている投稿。話題群の「推し疲れ・悩み」「新規推し発見・乗り換え」をまとめる。

「感情の変遷」は他の2つのカテゴリーと比較すれば割合として小さいものの、ファンのインサイトに迫るという本稿の目的に照らせば重要となるため、この3つのカテゴリーに大別し深く見ていく。