生成AIは何でもうまくやれる「魔法のツール」ではない

生成AIは、プライベートだけでなく、業務においてもなくてはならないものになっている人は、少なくないでしょう。中でもWebマーケティングにおける生成AI活用でよく耳にするのは、コンテンツ制作業務を生成AIで行っているというもの。

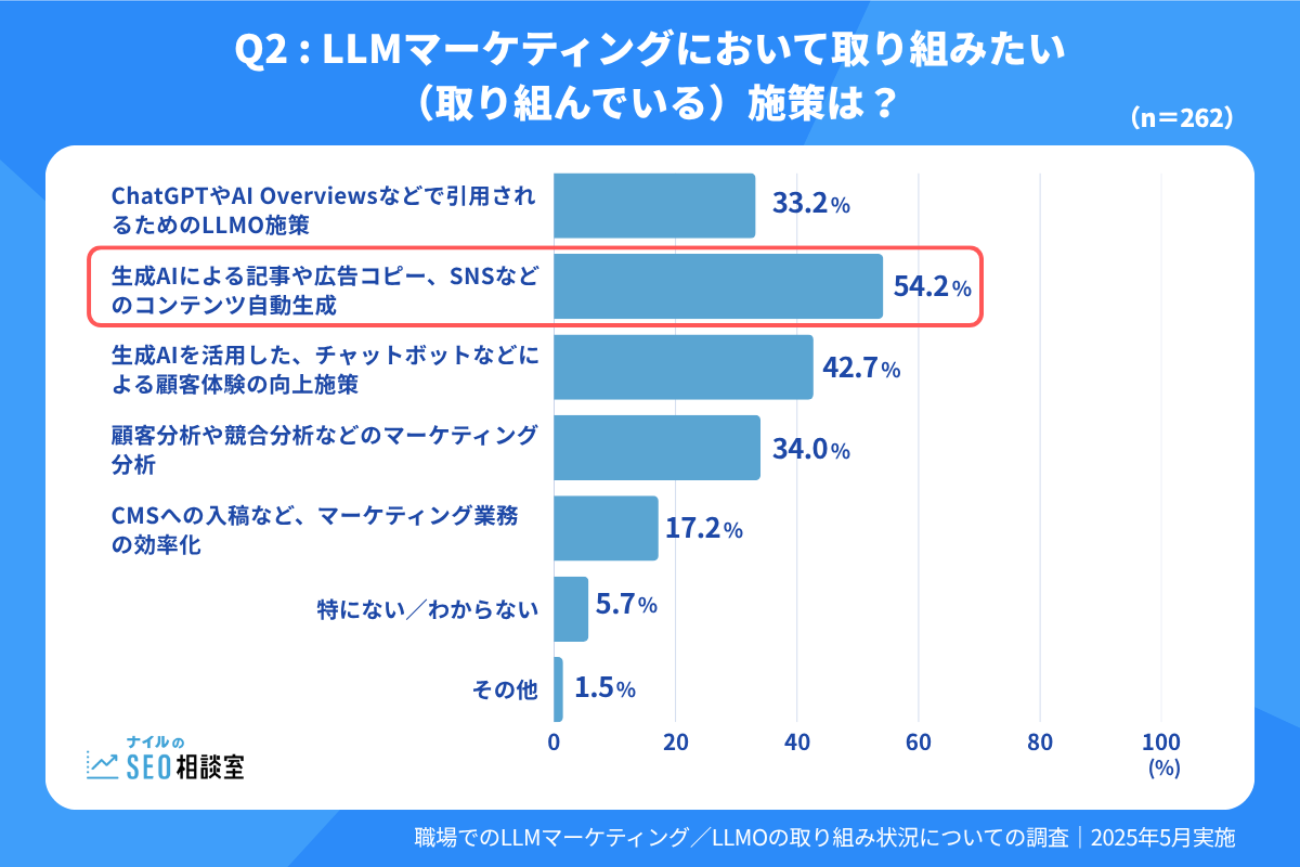

先日、ナイルで「職場でのLLMマーケティング/LLMOの取り組み状況についての調査」というアンケートを実施したところ、「LLMマーケティング(※)において取り組みたい(取り組んでいる)施策は?」の問いに対して、半数以上の人が「生成AIによる記事や広告コピー、SNSなどのコンテンツ生成」と回答していました。

※LLMマーケティング…「LLM(大規模言語モデル)からの集客支援」と「LLMを活用したマーケティング強化」の2つを包括する取り組みのこと。

ただ、生成AIは「これを使えば何でもうまくやれる」といった魔法のツールではありません。

そこで今回は、コンテンツ制作でも主に「記事制作」において、生成AIをどう活用するとクオリティの高いものに仕上がるかを解説していきます。

生成AIを使って制作した記事は、検索上位を取れるのか

SEOコンテンツの執筆に生成AIを活用しはじめている企業は少なくありません。そこで気になるのは、生成AIを使って書いた記事で検索上位を取れるのか、というところでしょう。

結論から言うと、取れます。Googleも、生成AIを使って記事を書くこと自体をNGにしているわけではありません(※1)ので、検索上位になるに足る品質の記事(つまりE-E-A-T:Experience/経験・Expertise/専門性・Authoritativeness/権威性・Trustworthiness/信頼性の評価基準を満たしたもの)であれば、生成AIを使っているかどうかにかかわらず、検索上位を取る可能性は大いにあります。

ただ、検索順位の操作を目的に、記事を大量生産するために生成AIを使ったユーザーの役に立たない質の低いコンテンツの場合は、スパムと見なされます(※2)ので、そういった使い方は絶対にしないでください。

近年では、「(品質にかかわらず)コンテンツを大量生産する」手法はもはや通用しなくなっています。ある程度SEOの最新知識をインプットしている方であれば、そういう使い方をすることはないと思いますが、くれぐれもご注意ください。

※1 参考:AI 生成コンテンツに関する Google 検索のガイダンス - Google 検索セントラル

※2 参考:Googleウェブ検索のスパムに関するポリシー - Google 検索セントラル