自社顧客の購入度合いを把握する

第4回では「トライアル&リピート分析」を通じて、自社の商品が新規顧客にどう試され、どのように定着していくかを見てきました。今回のテーマはリピートをさらに深掘りし、顧客の購入量に着目することです。これにより、顧客基盤の厚みや偏りを立体的に把握できます。

現場では「新規獲得数」や「リピート率」といった指標が重視されがちですが、同じリピート顧客でも、1回だけ追加購入する人と、継続的に大量購入する人とでは事業インパクトが大きく異なります。どの層が事業を牽引し、どの層が育成余地を持つのかを捉えることは、次の施策設計に直結します。

顧客を購入量ごとに層分けし、構成比や推移を比較する手法が「購入量層分析」です。購入量層分析によって、以下のような問いに答えることができます。

- 売上の中核を担っているのはどの層か?

- ヘビーユーザー依存度が進んでいるのか、それとも分散しているのか?

- ライトユーザーをいかにして育成できるか?

本稿では、購入量層分析の基本的な見方から実務上の活用の仕方までを整理します。最後には応用的な分析の方向性も触れますので、ぜひご一読ください。

購入量層分析とは

購入量層とは、「どれくらい購入しているか」という量的な観点で顧客を層分けしたものです。一定期間の購入金額や購入数量を基準に、「ヘビー層」「ミドル層」「ライト層」といった層に分類します。この層分けによって、自社の売上がどのような顧客構造に支えられているのかを把握できます。

たとえば「売上の大半を少数のヘビーユーザーに依存しているのか」「幅広いライトユーザーの積み上げで成り立っているのか」といった違いは、ブランド戦略を考える上で重要です。

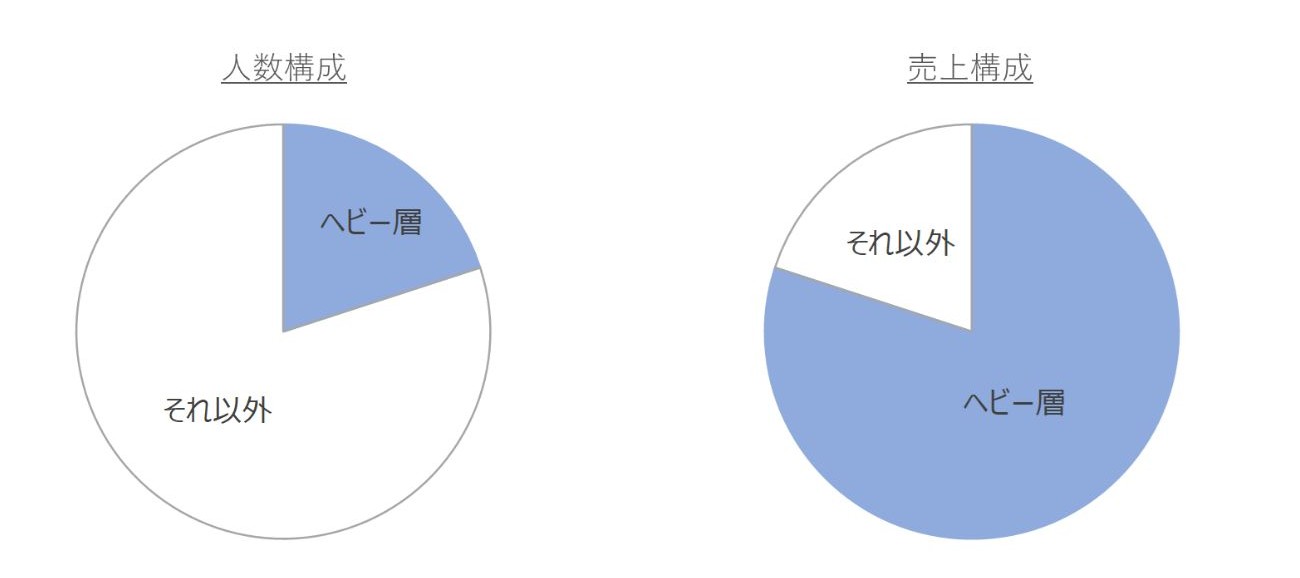

多くの市場ではパレートの法則(80:20の法則)が働き、上位2割の顧客が売上の大半を占める傾向があります(図表1)。

こうした構造を可視化することで、次のような戦略的な論点が見えてきます。

- ヘビーユーザー依存型:安定性はあるが依存リスクが高い。維持・ロイヤル施策が重要

- ミドル層厚型:バランスのとれた土台。育成・維持が成長のカギ

- ライト層中心型:裾野は広いが購買は浅い。継続率や単価底上げが課題

このように、購入量層分析は「自社の売上を誰がどれくらい支えているのか」を明らかにし、依存リスク管理や成長ドライバーの特定といったインサイトをもたらします。

購入度合いを比較するための方法

購入量層を分析する際には、まず「どのように層を区切るか」を決める必要があります。代表的な区切り方には、次の3つがあります。

- 上位○%で区切る方法:売上や購入金額の上位○%をヘビーユーザーと定義する。

- 金額レンジで区切る方法:年間購入金額が1万円未満はライト、1〜5万円はミドル、5万円以上はヘビー、といった閾値を設定する。

- 人数を均等に区切る方法:顧客数を3等分や5等分し、それぞれを層として扱う。

どの方法を採用するかによって層の見え方や解釈は変わりますが、いずれにしても 「層をどう定義するか」が分析の起点になります。次のページでは、「誰が・どれくらい・どの領域で」事業を支えているのかを立体的に理解するための、視覚化の方法をご紹介します。