消費者が信頼するのは「企業発信」より「UGC」

企業が発信する情報は、残念ながら消費者にとって必ずしも信頼の対象ではありません。

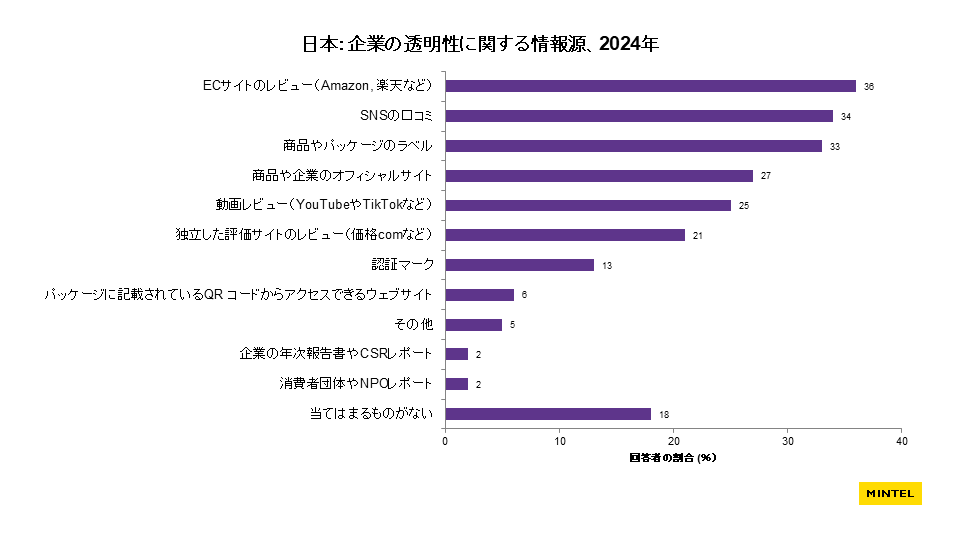

ミンテルの行った「企業の透明性に関して消費者が信頼する情報源」を問う調査では、企業の公式サイト(27%)よりも、ECサイトのレビュー(36%)やSNSの口コミ(34%)のほうが信頼されているという結果が出ています(図1)。

これは、消費者が公式サイトといった企業が提示する情報に対して懐疑的であることを示しており、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)が購買判断において重要な役割を果たしていることを裏付けています。

調査対象:18歳以上のインターネットユーザー2,000人(2024年11月)

出典:ミンテルジャパンレポート「エンパワーメントと透明性–2025年」

※クリックすると拡大します

UGCとは、一般消費者や該当ブランドのフォロワー、インフルエンサー(社員・スタッフなども含む)が自発的に発信するコンテンツのことです。ECへの口コミやレビュー、SNS投稿、動画など多様な形式があり、企業と消費者の間の「共感」を生む潤滑油として機能しています。

UGCの最も大きな特徴として、誰でも作成できることから、一般消費者の率直な意見や創造性が反映されていることが挙げられます。この個人の忖度ない生の声がオンライン上でお互いに共鳴し合い、つながりと交流を生んでいるのです。

UGCは特にソーシャルメディアとは切っても切り離せない関係にあります。X(旧Twitter)では、ハッシュタグを設定してポストを呼びかけることで文字・文章のコンテンツを通してユーザー同士が同じ行動・企画に参加する連携が達成されます。

Xに限らず、ソーシャルメディアは総じて消費者同士の交流を促進するための機能と特徴を備えていますが、消費者同士の交流にはきっかけと動機が必要です。

2013年にUCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)で行われた心理学の研究によると、人は新しい情報を発見した際、無意識に「他の人もこの情報に興味があるか確認する行動」を取る、とされています。

このように自分が「役立つ、おもしろい、刺激的」などと感じた情報を他人に共有することで関係を構築しようとする行動は、ソーシャルメディアやオンライン上での交流でも顕著であると推測できます。

オンライン上で消費者同士の交流や連帯感を促進する要因

上記の点を踏まえ、オンライン上で消費者同士の交流や連帯感を促進する要因として下記が挙げられます。

- ソーシャル性:効果的な機能と体験を通じてユーザー同士がつながった状態

- コミュニティ性:同じ興味・趣向をユーザー同士が共有し、各ユーザーが自発的につながり合っている場

これらは、米国の著名なVC・Andreessen Horowitzによって提唱された考えで、消費者の関与度(エンゲージメント)と満足度の向上の鍵として、様々な製品・サービス・マーケティング活動において注目されています。

「ソーシャル性」の例として、Xでは「リポスト」という機能を通じてバイラルが発生し、ユーザー同士の意見がつながり合う状態が生まれます。Facebookで言えば、「いいね!ボタン」の発明によってユーザー同士の感情がつながり合う状態が生まれたことが挙げられます。

一方、「コミュニティー性」は、Xの事例で言えば、特定領域の話題に関して積極的にポストし合うことを通じ、他ユーザーとつながり合う「場」が形成されている状態を指します。

今後ソーシャルメディアをはじめ、オンライン上の至る所で、高度なユーザーエンゲージメントが実現できるツール(例:メタバース)の台頭が期待されています。このようなツールでも「ソーシャル性」と「コミュニティー性」は欠かせない要素となっていくでしょう。