安定的な経営の実現に向けて、高まる企業ブランディングの重要性

昨今の経営環境は、労働人口の減少による採用競争の激化や働き方が多様化する中での従業員のエンゲージメントの維持・向上、さらに環境問題の深刻化を受けたESG投資の拡大など、様々な課題を背景に、一段と厳しさを増している。このような状況下では、商品やサービスの訴求にとどまらず、企業ビジョンや日々の企業活動を社内外に一貫して発信し続けることで、ステークホルダーの信頼を獲得し、中長期的な企業価値の向上を図ることが必要だ。こうした背景から、企業ブランディングの重要性が増している。

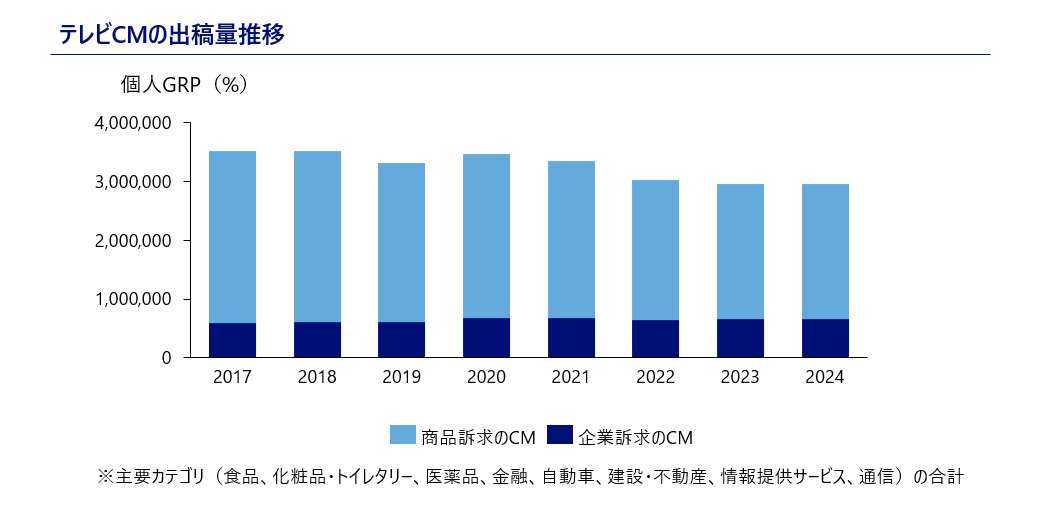

各社の企業ブランディングへの注力度合いは、テレビCMの出稿量にも表れている。図1は、テレビCMの出稿量推移を年別に示したものである。テレビCM全体の出稿量は年々減少傾向にある中で、企業訴求のCMの出稿量は維持されている。長期的なブランド価値や企業姿勢を消費者に浸透させることが、安定的な企業経営には重要であると認識されていることがうかがえる。

しかし、その重要性が高まる一方で、目的が曖昧なまま施策が先行したり、社内の認識が統一されないまま進められたりすることで、十分な成果を得られていないケースも見受けられる。企業ブランディングを成功させる土台を作るためには、いくつかの「問い直し」が必要である。本稿では、それらの問い直しの内容について、順を追って紹介していく。

問い直し(1):目的は何か?─「誰に何をしてほしいか」を起点とした整理と優先順位付け─

読者の皆様は、どのような目的で企業ブランディングに取り組まれているだろうか。もしくは、なぜ企業ブランディングの必要性を感じているだろうか。企業ブランディングを成功させるためには、まずは目的を適切に設定する必要がある。

よく耳にするのは、「企業認知率を高めたい」「イメージを向上させたい」といった声だが、これらはあくまで通過点であり、最終目的ではないだろう。企業がコストを投じて取り組む以上、自社の事業活動に何らかのプラスをもたらす必要がある。

その「プラス」とは、必ずしも商品やサービスの販売に直結するものだけではない。優秀な人材を惹きつけることもあれば、投資家や取引先との関係を強化することも含まれる。重要なのは「誰に何をしてほしいのか」、つまり「自社にとって望ましいステークホルダーの行動」を起点に目的を整理することである。こうすることで、意味のある企業ブランディングの目的設定が可能になる。

また、目的の候補が複数考えられる場合には、優先度を考えることも重要だ。なぜなら、企業ブランディングは影響を及ぼす範囲が広く、社内の多くの部署や人が受益者となる可能性があるため、往々にして「あれも・これも」と全方位的になりやすいからである。商品・サービスのマーケティングにおける目的が端的に「買ってもらう」ことに集約されるのに対し、企業ブランディングはステークホルダーごとに「取ってほしい行動」が異なるため、難易度が高い。優先順位をつけなければ、効果的なメッセージ設計や適切な予算配分ができない。そのため、自社の理念や経営戦略を基に目的の優先度を決めることが必要になる。

もちろん、全方位的なブランディングが必ずしも悪いわけではない。たとえばレピュテーションリスクへの備えとして広く世の中にブランドを浸透させ、いざという時に世論の支持を得てダメージを最小限に抑える「マイナスの行動をとらないよう味方になってもらっておく」ことも、立派な目的といえる。ただし、「何となくオールターゲットです」というのと、「検討の末、オールターゲットにします」というのとでは、施策の中身も推進力もまったく違う。だからこそ「目的を問い直す」というプロセスを意識したい。

さらに、目的は一度決めたら終わりではなく、定期的に見直すことも重要である。たとえば、弊社が支援したBtoB企業A社では、図2で示すように、当初は取引件数増加を目的にしたブランディングを展開していた。しかし、企業認知率の上昇や、「業界のパイオニアを目指す」という経営戦略の転換、人材獲得という新たな課題の浮上などの状況変化を受けて、ブランディングの方向性を見直し、取引件数の拡大に加えて優秀な人材の獲得を新たな目的に掲げ、テレビCMを通じて学生を含めた生活者全般への「パイオニア」イメージの訴求を行った。結果的に施策の幅が広がりすぎて苦戦する場面もあったが、外部環境や社内事情の変化に応じて目的を再設定する姿勢は、多くの企業に参考になる点である。