eギフトプラットフォーム事業を展開しているギフティは2025年11月5日、メディア向けに「eギフト市場の最新動向とブランドが取り組むeギフトおよびDX戦略について」と題したイベントを開催した。矢野経済研究所 清水由起氏による市場分析とともに、最新動向が明かされた。

市場分析:eギフトが牽引する「カジュアルギフト」への構造転換

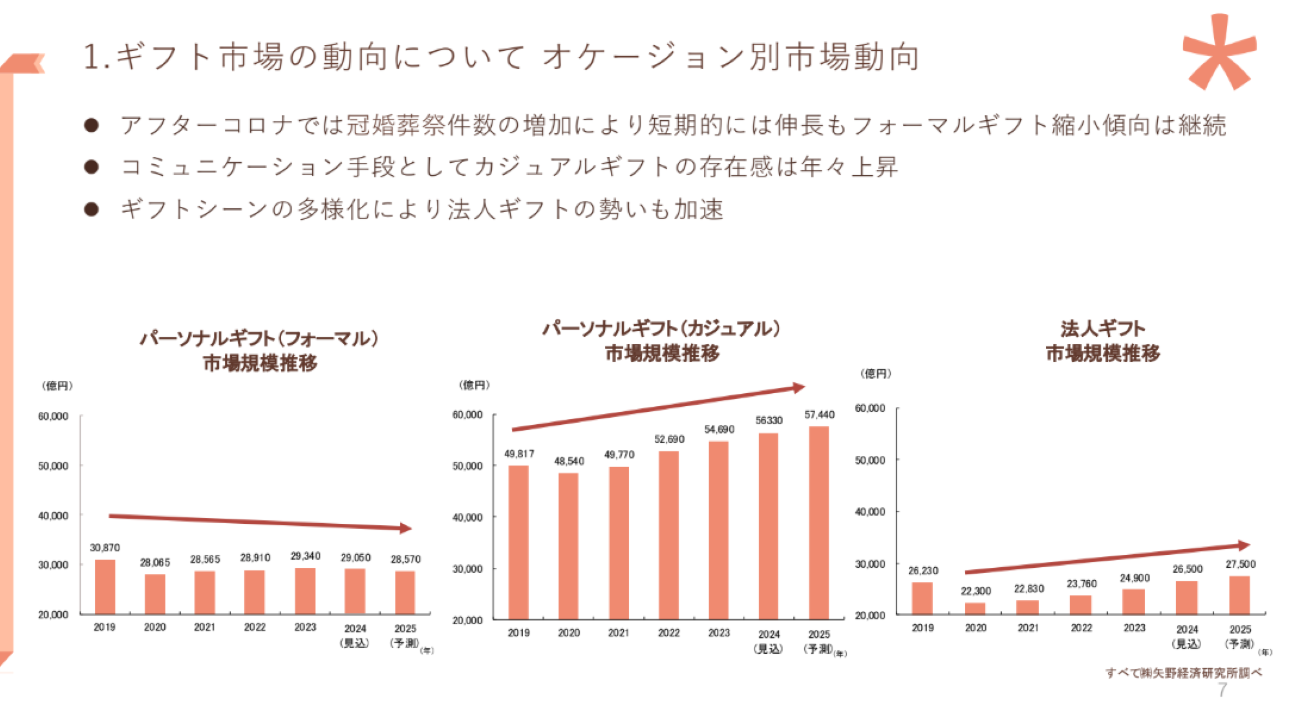

清水氏によると、日本のギフト市場全体(11兆3,510億円見込み)は、コロナ禍での一時的な落ち込みを経て回復し、堅調に推移している。

ただし、その内訳は大きく変化している。お歳暮やお中元といった儀礼的に贈るフォーマルギフト」が減少傾向にある一方、プレゼント要素の強い「カジュアルギフト」が市場の伸びを圧倒的に牽引している。

清水氏は、カジュアルギフトを「感謝やお祝いを含むコミュニケーションとして、思いを載せたギフト」と定義した。

また、市場規模はまだ小さいものの、シーンの多様化により「法人ギフト」も伸長している。この構造変化の中で最も高い伸び率を示しているのが「eギフト」だ。

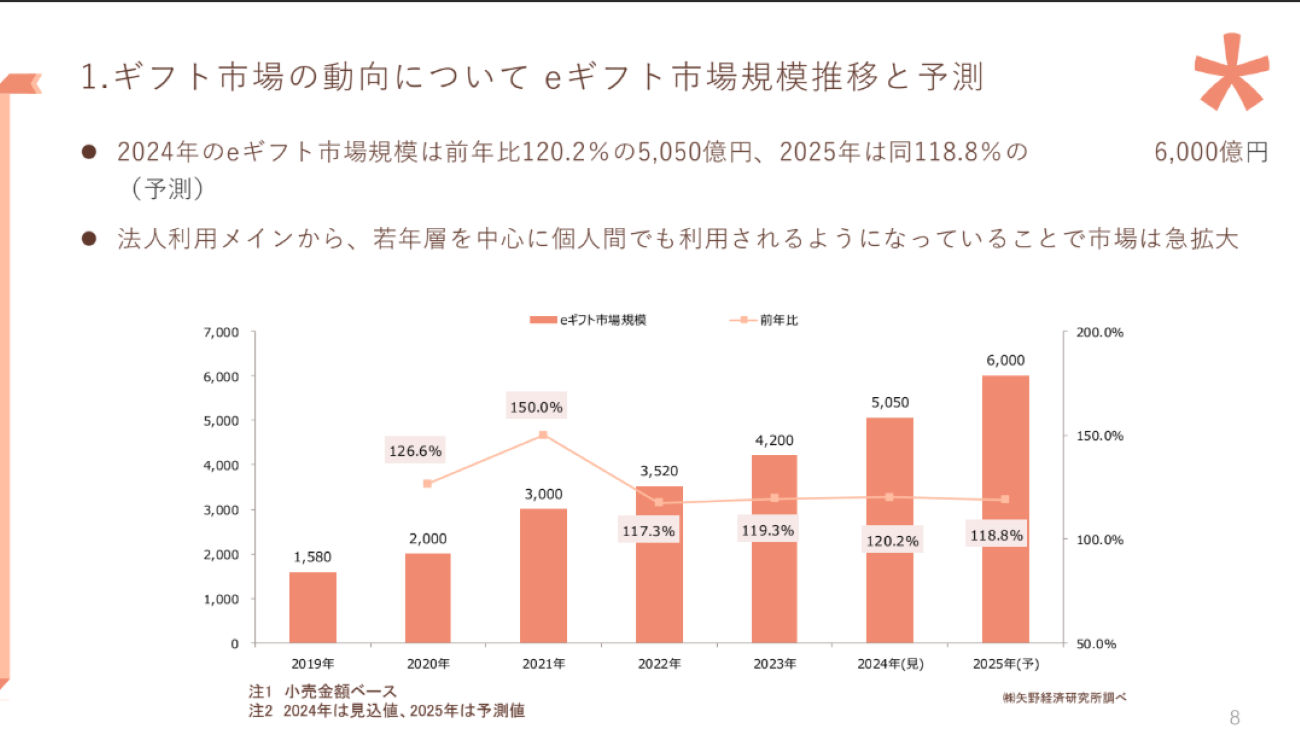

清水氏は「前年比120%前後で市場が進捗している」と述べ、当初は法人のノベルティやキャンペーン利用が中心だったものが、若者を中心に個人間利用へ、さらに最近では自治体による子育て支援などでの活用も広がり、チャネルとして「標準装備」とも言える段階に来ていると分析した 。

CPの多様化するニーズに応える「eギフトシステム」

ギフティ 代表取締役の太田睦氏は、この市場動向を踏まえ、同社の「eギフトプラットフォーム事業」の全体像を説明した。

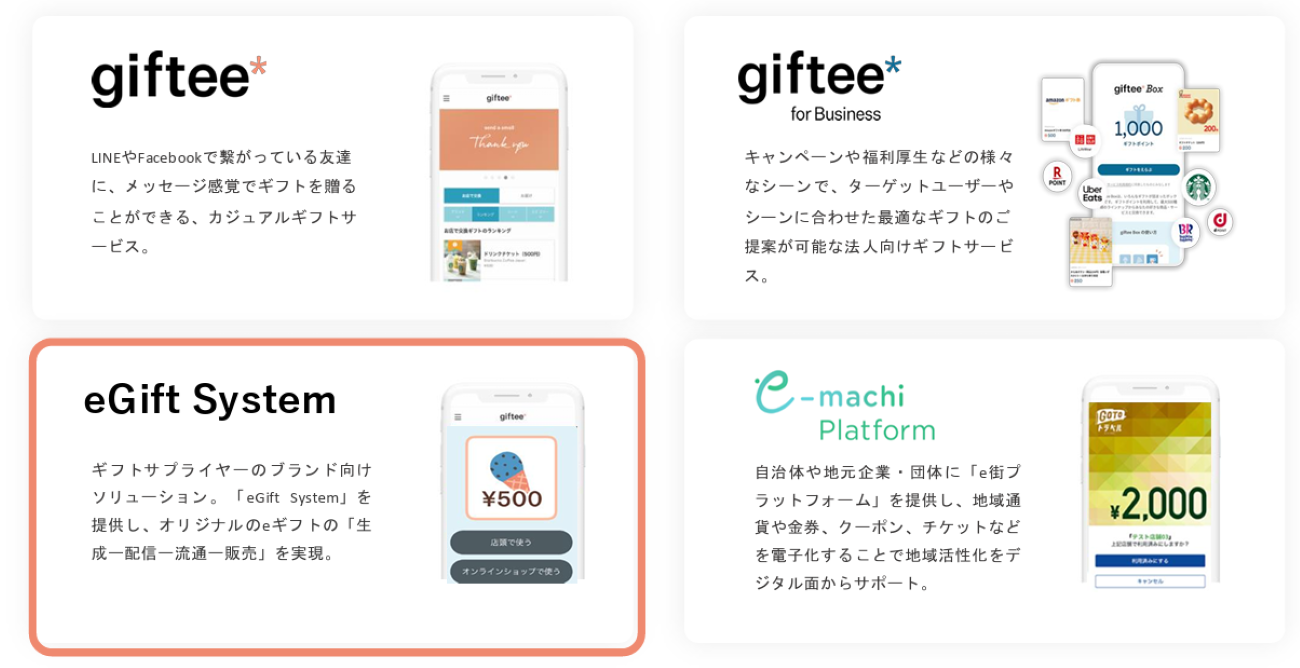

ギフティのプラットフォームは、ブランド(CP=コンテンツパートナー)がeギフトを「生成」する側と、それを個人・法人・自治体へ「流通」させる側で構成され、発券から流通までを一気通貫で提供する。

CPがこのシステムを導入することで、独自のeギフトを発行・管理し、ギフティの持つ流通網(API連携)を通じて、個人向け「giftee」、法人向け「giftee for Business」、自治体向け「e街プラットフォーム」などへ展開が可能となる。このeギフトシステム導入CP数は順調に増加し、2025年6月末時点で274社に達している。

※クリックすると拡大します

ギフティ第二事業本部 Gift Creation 副本部長の田渕恵理氏は、CPのニーズが2019年頃を境に大きく多様化していると指摘した。従来の「ギフト需要を獲得したい」というニーズに加え、「飲食・小売以外のカテゴリー(たとえばホテルや体験)でのeギフト化」、「eギフト生成後の流通拡大」、「eギフトのアセットを活用した自社のDX推進」といった要望が高まっているという。

2026年から本格化する「Self Gift(セルフギフト)」戦略

今回の会見で特に注目されたのが、同社が次なるトレンドとして捉え、2026年から本格的に展開するという「Self Gift」領域だ。

田渕氏は、「Self Gift」を「自分を褒めたい、労わりたい、癒したい、モチベートしたい等の理由で自分自身へ贈るギフト」と定義。特定のカテゴリーに閉じるものではないが、化粧品やリラクゼーションサービスなどとの親和性が高いとした。

韓国ではオフィスワーカーの80%がセルフギフトの経験があるという調査や、「Mei-maxing(ミーマキシング)」(自己最適化)といった文化的な流れがあり、日本でもZ世代が自分へのご褒美消費に積極的な傾向にあるという。

清水氏はこの流れについて、「従来のご褒美ギフトよりもハードルが下がり、頻度が上がっている。『自分の機嫌は自分で取る』という風潮の表れ」と分析。「今は『セルフケアは大事』としてSNSで発信され、それに同調するカルチャーが生まれている」と、従来のご褒美消費との違いが語られた。

eギフトならではの「Self Gift」の価値について、田渕氏は「タイミング」と「即時性」を挙げる。「たとえば『金曜の夜、1週間お疲れ様』のタイミングで特別オファーを出すといった、店舗では難しい施策がオンラインなら可能」と述べた。

ギフティは、「Self Gift」を「CPの流通最大化のための新たな機会」と位置づけ、(1)親和性の高いコンテンツ開拓(2)購入されやすい販売チャネル開拓(3)カルチャー醸成、の3点を進める。田渕氏は初年度(2026年)で数億円規模の流通額を見込んでいる。