記録的猛暑と物価高が直撃。データで2025年夏の消費を振り返る

年々想像以上の暑さに見舞われる日本の夏ですが、2025年の夏は特に平年よりも早く梅雨が明け、さらに災害や選挙も重なり、騒がしい夏の幕開けとなりました。ニュースでは毎月のように値上げが報じられ、続く値上げを「仕方ない」と受け入れる空気も広がっています。

主食である米は今も品薄の店頭が見られ、備蓄米の放出があったものの、生活者の不安は完全には拭えていません。こうした変動の激しい夏を、生活者はどのように過ごしていたのでしょうか。

インテージのパネル調査では、長期間にわたりPOSデータやモニターの購買ログデータを収集し、多様な切り口を詳細な粒度で分析することで、生活者のリアルなお金の使い方を可視化しています。

今回はインテージのオウンドメディア『知るギャラリー』で連載中の「お金の使い方」から、2025年7月・8月のデータを抜粋し、初夏の消費行動を振り返ります。

『安い商品がない』——選択肢を失った消費者の現実

インテージが一橋大学と共同開発している「一橋物価指数」では、店頭の入れ替わり状況も含め、価格推移を確認することができます。直近の物価指数全体はゆるやかに右肩上がりですが、週ごとに見ると、お盆のタイミングで上昇したのちに翌週下降するなど、細かな動きが見られます。

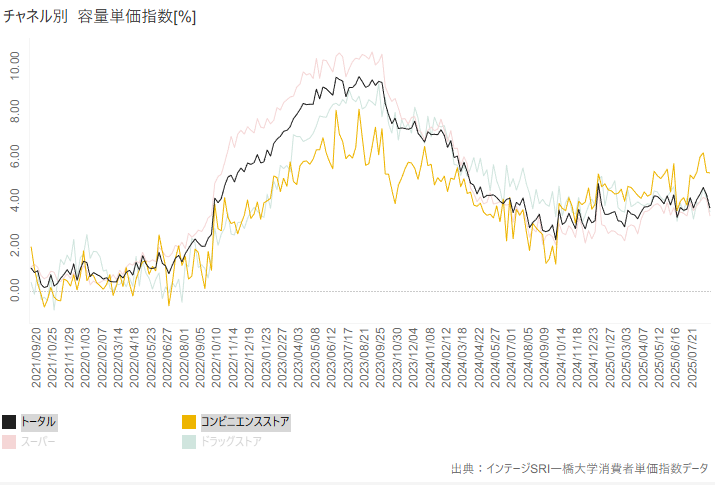

図表1は、チャネル別の容量単価指数の推移を示した図です。容量単価指数とは、商品の価格を内容量で割った「1単位あたりの価格」の変動を示すもので、「ステルス値上げ」のような実質的な価格変動を正確に捉えることができます。

この図を見ると、特にコンビニエンスストアの指数が、6月以降、他のチャネルと比べて上昇傾向にあることが読み取れます。これは、コンビニエンスストアが定価販売を基本とし、スーパーマーケットのような頻繁な特売や値下げが難しいビジネスモデルであるためです。その結果、原材料費などのコスト上昇分が販売価格に直接反映されやすく、物価上昇の影響が顕著に表れていると考えられます。

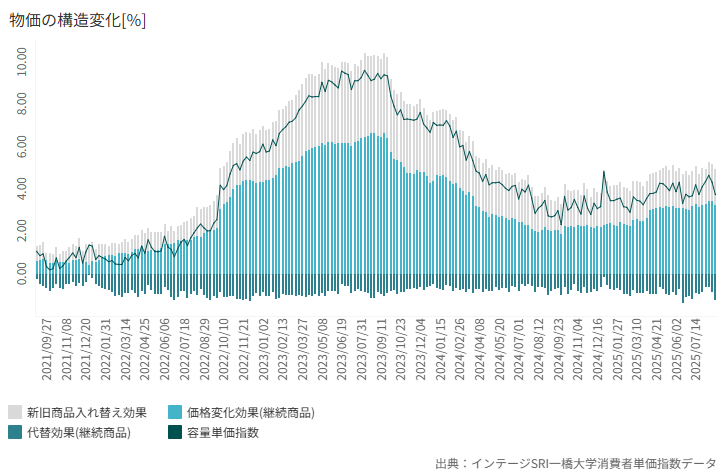

図表2は、物価上昇の内訳を要因ごとに分解したグラフです。グラフを見ると、「価格変化効果」のプラス幅に比べて、「代替効果」のマイナス幅が非常に小さいことが分かります。

これは、多くの商品が値上がりしているにもかかわらず、消費者が「より安い商品に乗り換える」という節約行動をとっても、支出を十分に抑えきれていない状況を示唆しています。言い換えれば、「安いものを探しても、その商品自体も値上がりしているため、節約効果が薄れてしまっている」という、生活者の厳しい実情がうかがえます。