業務利用は1割強。認知と利用の間には大きな隔たり

前回の記事「生成AIは“日常生活”にどこまで浸透したのか? データで見る利用実態」では、日常生活における生成AIの活用にフォーカスを当てて、その現状を明らかにしました。一方で、業務における生成AIの利用にも注目が集まっています。これまで人間が担ってきた作業の効率化が期待される一方で、「人間の仕事を奪うのではないか」といった懸念の声も聞かれます。

今回は、2024年10月と2025年3月に幅広い業種・職種のビジネスパーソンを対象に実施した2回の大規模アンケートの調査結果を通じて、ビジネスシーンにおける生成AIの現在地を明らかにします。

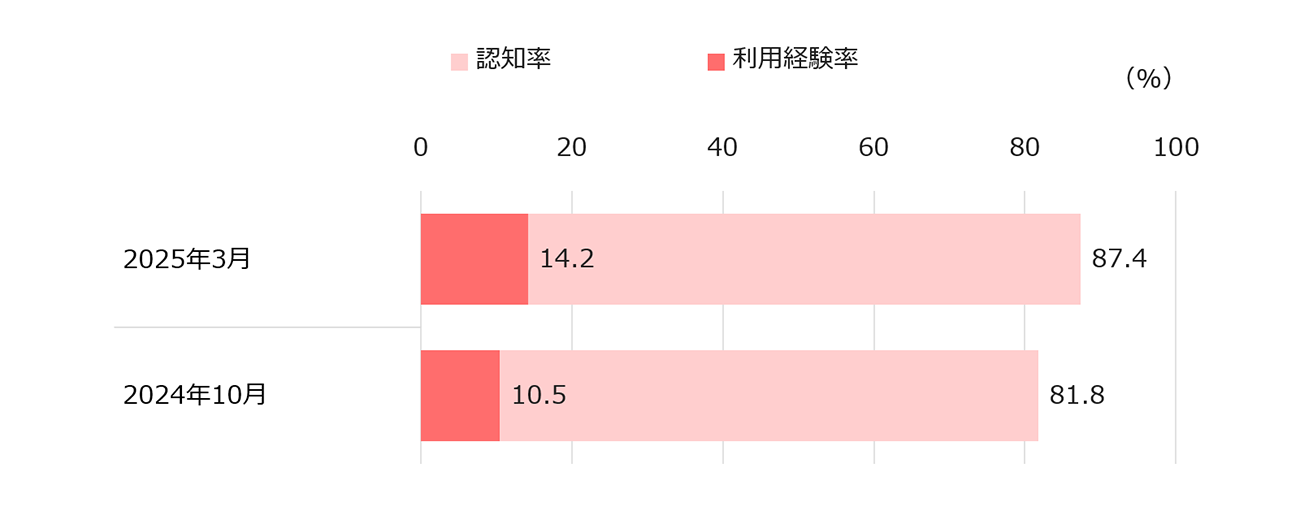

まず初めに、生成AIという単語の認知率と業務における利用経験率を見ていきます。

ベース:20~65歳男女、会社員・自営業などの有職者(パート・アルバイトは含めず)

サンプルサイズ:n=20,137(2025年3月調査)

n=20,498(2024年10月調査)

2025年3月時点で、生成AIの単語認知率は87.4%、業務における利用経験率は14.2%となりました。2024年10月から約半年の間に認知率は5.6pt、利用経験率は3.7pt増加しており、生成AIの登場から2年以上が経過した今もなお、その拡大傾向は続いていることがわかります。しかし、認知率が9割に迫る一方で、業務における利用経験率は1割強に留まっており、両者の間には大きなギャップが存在する実態も明らかになりました。

サービス別利用実態:ChatGPTと多様化するサービス群

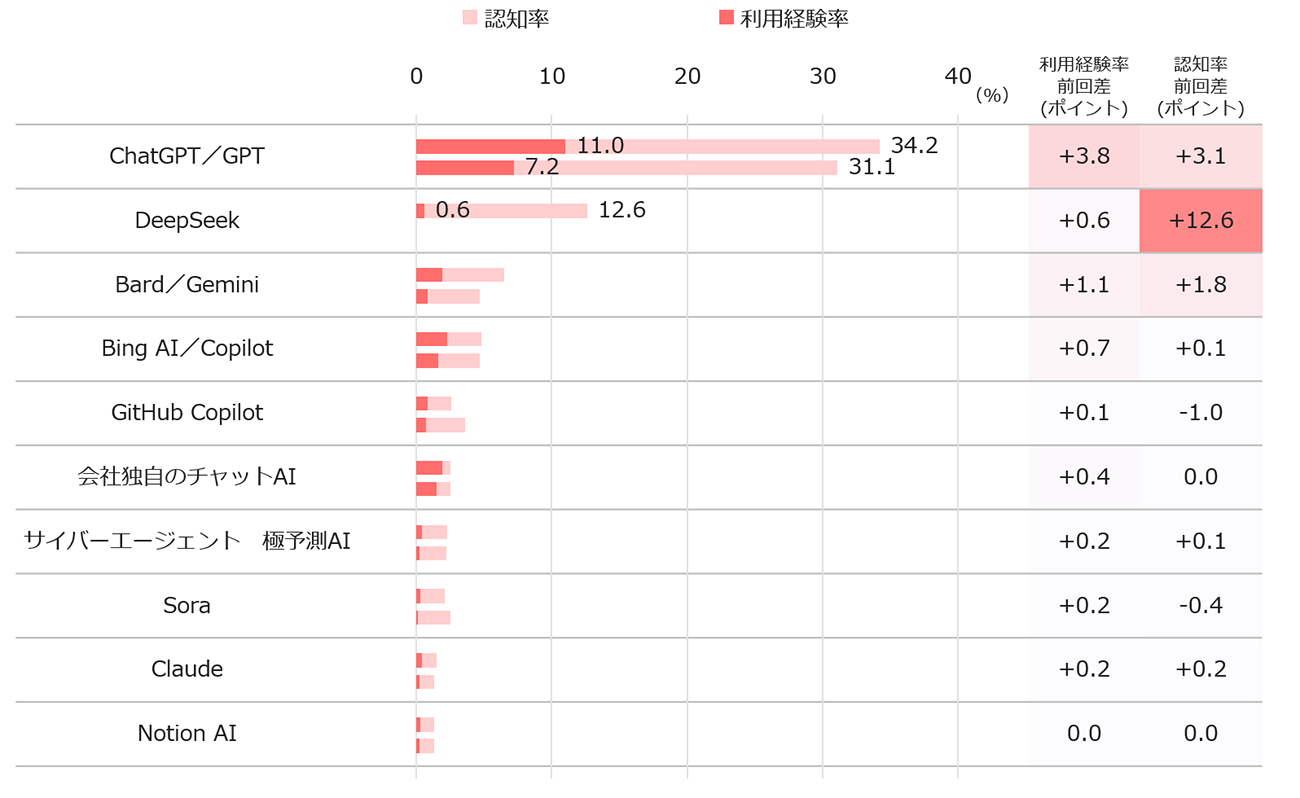

次に、実際の業務ではどのようなサービスが利用されているのか、認知率および利用経験率をサービス別に見ていきましょう。

上段:2025年3月 下段:2024年10月

ベース:20~65歳男女、会社員・自営業などの有職者(パート・アルバイトは含めず)

サンプルサイズ:n=20,137(2025年3月調査)

n=20,498(2024年10月調査)

2025年3月調査の認知率上位10項目を降順ソートで表示

サービス別に見ると、「ChatGPT」が他のサービスを圧倒する構図が鮮明です。認知率・利用経験率ともに突出しており、前回調査からの利用経験率の伸び(+3.8pt)も全サービスの中で最大です。まさに生成AIの代名詞として、ビジネスシーンでの利用を牽引し続けています。

次に、「DeepSeek」は2024年10月の調査から認知率を12.6ptと最も大きく伸ばし、2位に浮上しました。2025年1月頃に高性能な推論モデルDeepSeek-R1が大きく報じられ一気に認知が拡大した一方で、利用経験率は0.6%と低い水準にとどまっており、機密情報や個人情報を扱うことも多い業務での利用にはまだハードルがあることがうかがえます。

Googleの「Gemini」やMicrosoftの「Copilot」は、単なるチャットサービスのみならず、検索エンジンやブラウザ、オフィススイートに生成AI機能を搭載することにより、徐々に浸透を進めています。これらの各種アプリケーションを通じて、生成AIと意識しないまま利用しているケースも一定数存在することから、実際にはこの調査の結果で示された以上に利用されている可能性も考えられます。

さらに、より専門的な領域やクローズドな環境での活用も進んでいます。開発プラットフォーム上でAIによるプログラミング支援を行う「GitHub Copilot」や、セキュリティの懸念なく利用できる「会社独自のチャットAI」は、認知規模こそ大きくないものの、特定のニーズに着実に応えていると言えるでしょう。

このように、ビジネスにおける生成AIの利用は「ChatGPT」が牽引しながらも、用途やセキュリティ要件に応じて、多様なサービスがそれぞれの強みを活かして浸透を図る様子が見て取れます。しかし、利用経験率の伸びを見てもなおChatGPTが他を圧倒しており、現時点ではChatGPT一強の状況がさらに強まる傾向にあるのが実情と言えるでしょう。