今求められる「新たなCX」の再構築

AIテクノロジーが急激に進化する現在、ビジネスや業務の変革はまさに過渡期にあると言える。

まず、AIがもたらすマーケティング業務の変化として、画像・テキスト・音声を横断して扱うマルチモーダルAIの普及がある。これにより、顧客の趣味嗜好や知覚刺激に対する反応がパターンとして把握・予測しやすくなり、高度なパーソナライズを実現できるようになる。同時に、リサーチ、データ分析、コンテンツ制作、資料作成といった作業は自動化・効率化が進む。

TOPPANの服部氏はこうした状況から「結果として、マーケターは反復的な作業から解放され、より高度で創造的な業務に集中できるようになるでしょう」と語る。

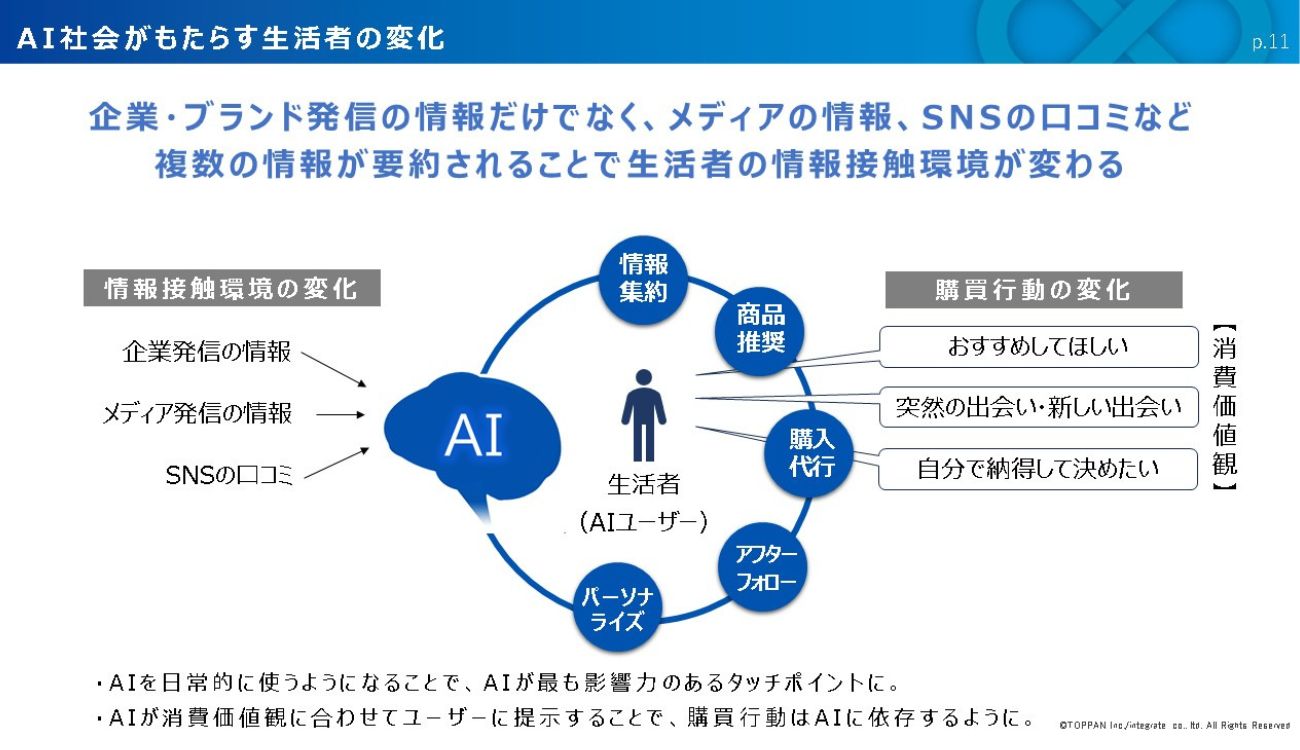

AIにより生活者の購買行動にも変化が生じている。たとえば一昔前は、「いかに検索で上位を取るか」「どうやってUGCを活性化させるか」「レコメンデーションに最適化するか」に焦点を置いてマーケティング施策を展開していた。しかし現在、検索結果にまず表示されるのは「AIによる概要」であり、その商品や情報を解説した個々のページを集約し、読みやすい“概要”として整理してくれる。将来的には、企業やブランド発信の情報だけでなく、メディアやSNSの口コミなどさまざまな情報がAIによって要約されることで、より精緻な「自分のためだけのレコメンデーション」が可能になると考えられる。

「生活者の検索や購買の意思決定は、AIレコメンデーションの影響力が強くなり、近い将来『生活者はAIを通してブランドに触れるようになる』ことは間違いないでしょう。つまりAIがブランドと消費者の新たな接点になるのです」(服部氏)

これは「AIに自社ブランドが想起される」という新しい顧客体験設計の重要性が増すことでもある。そんな中でブランド想起の確度を高めるには、既存市場から飛び抜けてブランドの新しい価値観やライフスタイルを提案することが大切になってくる。

AIが提示する選択肢から実際に選ばれるためには何が必要か。タッチポイントとしては、オンラインとオフラインを横断したハイブリッドなトライアル環境が求められ、感情の共有を促す深いブランド体験ができるプラットフォームも必要になる。さらには購入後も、どんなに他社商品の情報や口コミがあふれようとも、その商品を使い続けたくなるような習慣化・定着化を促す設計が不可欠だ。

服部氏はこのように説き、「新たなCX」を考えることの必要性を訴える。

ブランドを生活そのものに根付かせるCXの設計へ

新しいCXが求められる中、マーケターが最も注力すべき領域はただ1つ、「AIが苦手とする人間固有の非合理・非論理な感情や行動を理解することです」と服部氏は言う。

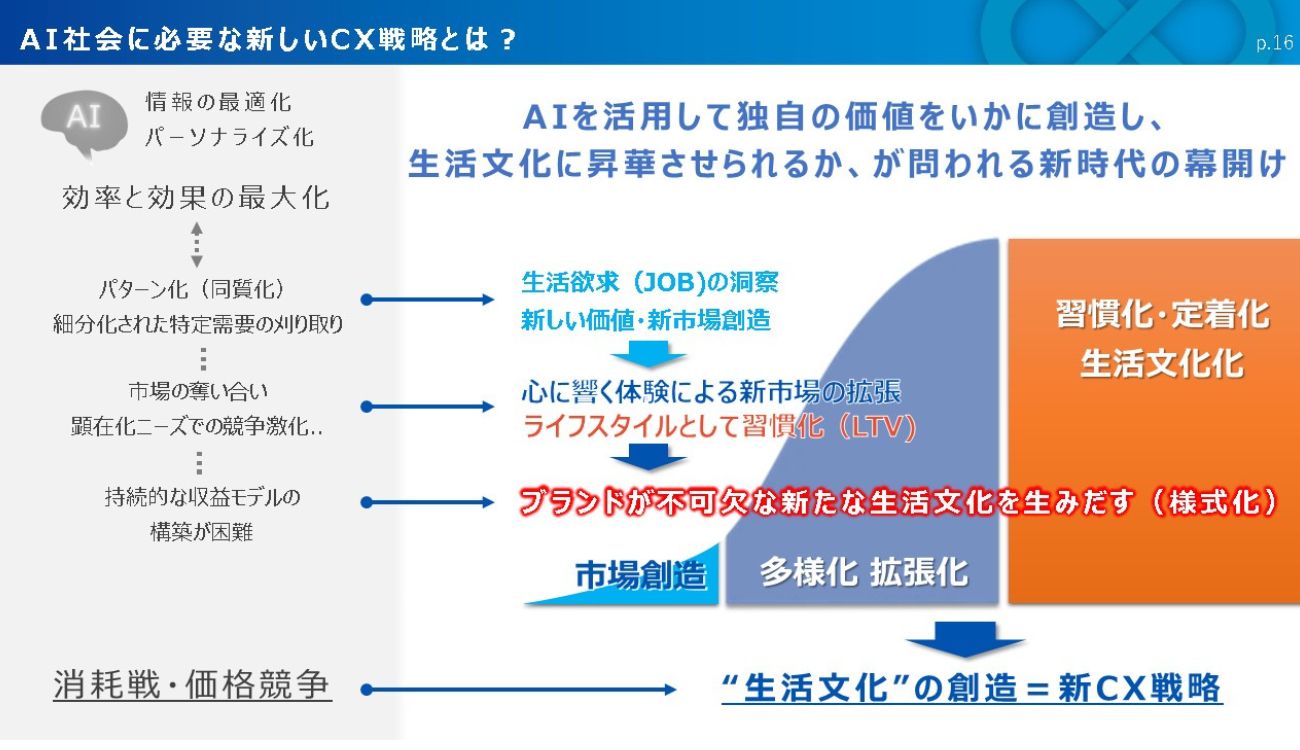

AIは過去データに基づく最適化が中心で、表層的なトレンド追随や、顕在需要の奪い合いに陥りやすい。逆に「なぜその選択をしたのか?」という、背景にある価値観や関係性を読み解いたり、直感的な違和感を抱いたりすることは、AIが不得意な領域で人間にしかできないことだ。だからこそ、AI時代においては人間のマーケターにしかできない「誰がどの状況で語るか」というストーリーの設計や、共感を伴うセレンディピティの創出が競争優位の源泉になる。

「AIが得意なことは、膨大な情報をベースに複雑化する生活行動パターンを把握して、顧客解像度を高めることです。むしろAIは新しい顧客理解のレンズとして活用し、マーケターは観察力と共感力を武器に、生活者自身も気づいていない未充足ニーズや生活変化の兆しを捉え、新たな価値観や市場を創出していくことが、これからの時代のCX作りに必要なことです」(服部氏)

服部氏が言う「生活文化」とは、個人の習慣やライフスタイルを超え、集団に共有される行動様式や価値観のことを指す。たとえば除菌機能付き消臭剤は、消臭効果ではなく「洗濯できない・しにくい枕や布張り家具を清潔にする洗濯用品」という共通認識を築いているし、ウイスキーも「中高年層の男性のステータス」から、ハイボールという形で「大衆向けの食中酒」と位置付けが変化している。だからこそ「掃除・洗濯するから消臭剤を買おう」「飲み会やカラオケでハイボールを楽しもう」と普段の選択肢に入ってくる。

「このように、ブランドを単なる選択肢ではなく生活そのものに根付かせる枠組みとして活動に組み込むことが、新しいCXの本質になるのです」と服部氏は語る。

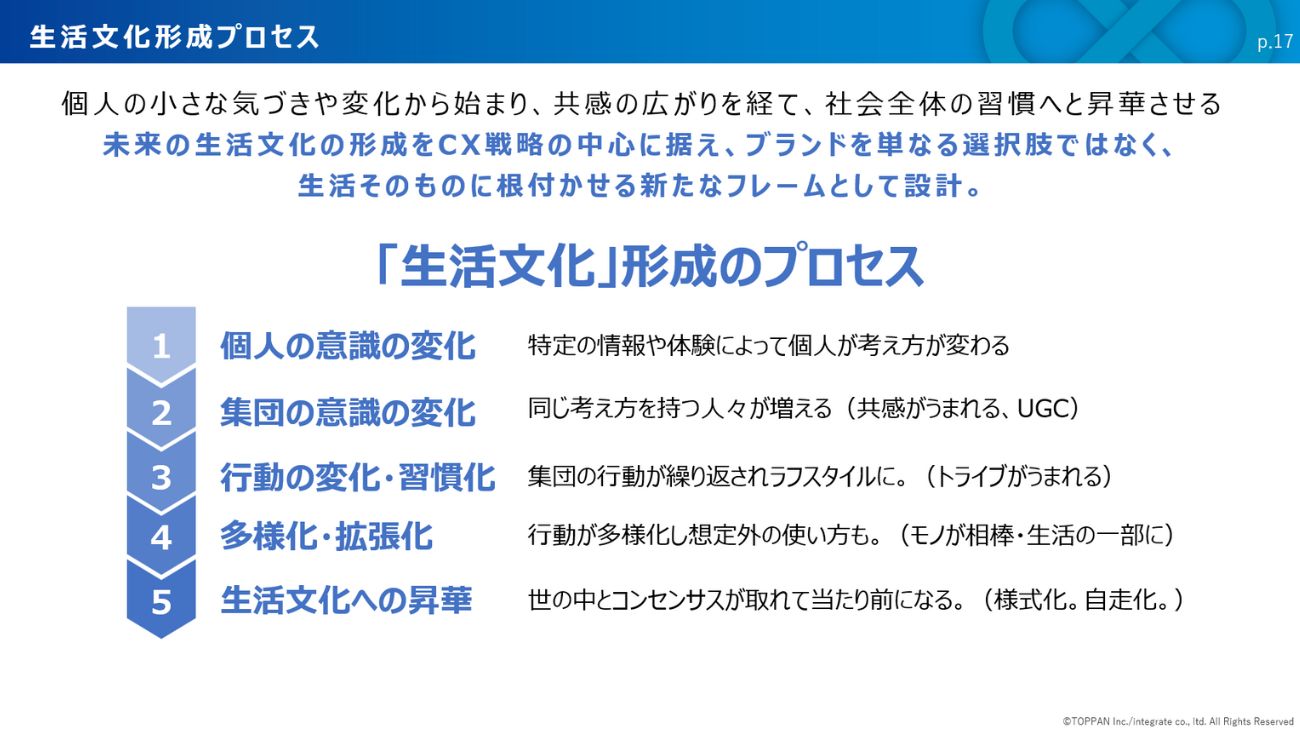

このCXプロセスは大きく5段階に分けられる。まずは個人が持つ生活意識の変化が起こり、次にUGCや発信を通じて共感の輪が拡大する。そうすると今度は反復による習慣化が起こり、それがどんどん多様化・拡張していって、最後は社会的合意による“当たり前化”となっていく。つまり新しいCX戦略は、この「生活文化形成プロセス」を意図的に設計・推進することと言える。