すべてを「CPA」で評価することの危険性

導入実績7,000件超の実績を誇るマーケティングプラットフォーム 「アドエビス」を提供する株式会社ロックオン。広告の効果測定のみならず、Web上で可能なマーケティングを「一気通貫で把握できる」仕組みは、多くの顧客の支持を得ている。今回のセッションでは、マーケティングツールの使い方、またはテクニックなどの用法ではなく、行った施策とそれによって得た成果をどのように評価するべきかにフォーカス。

マーケティングプラットフォーム営業運営本部

コンサルティングサービス部 課長/コンサルタント 足立 愛樹氏

あらゆる施策をCPAで評価することの危険性を指摘し、顧客の満足度や認知向上、ファン化など、いわゆる「潜在層向け」の施策に際しては、異なる評価軸を用いるべきであると提案した。足立氏はこれを、今回の標題でもある「施策・媒体評価からオーディエンス評価へ」という言葉で表し、具体的な事例も混ぜながらセッションを展開した。

サッカーではアシストも評価対象 ゴール数がすべてではない

コンバージョンに直結するのは、多くの場合でバナーやリスティング広告などだ。従来のマーケティング環境では、この「ゴール周辺」にだけフォーカスをあて、いかに安価にコンバージョンまで導くか、そのために最適な施策は何かを考えるだけで“概ね十分”という環境であった。しかし足立氏は、ゴール周辺だった主戦場は昨今レッドオーシャン化し、「獲得施策依存からの脱却」が必須だと語った。

一方で、「今後顧客となる可能性のある潜在層を育成したり、リーチする施策は大変重要という点は、多くのマーケターの方々の共通認識であるにも関わらず、評価基盤が整備されていない、つまりすべてがCPAで評価されるため、施策そのものが定着しない」とも語り、潜在層向け施策には相応の指標を用いるべきだとの見解を示した。

足立氏はこれをサッカーに例え、「たくさんアシストしてくれ、と言われたから頑張ったのに、試合が終わったら結局ゴール数で評価されていた」ような状況だと語った。

難解な用語と手法に惑わされないこと

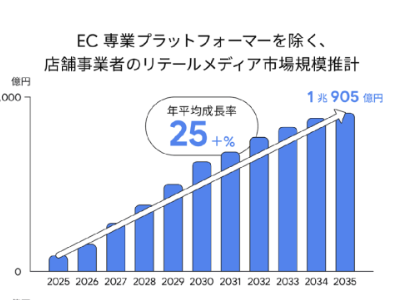

独自の省略用語の多用、それに最近では「マーケティングオートメーション」など、新しいキーワードが登場することが多い、デジタルマーケティング界隈。足立氏は、次々とこの市場に参入するプレイヤーの多さを示した上で、今後の市場拡大は間違いないと認めながらも、「これだけ獲得施策から抜け出せない状態にも関わらず、テクノロジーとソリューションは増え続けている」と指摘した。

また、実際にマーケティングツールを提供する側の視点として、多くのマーケティング担当者にとってマーケティングオートメーションはまだ高度すぎるという声もあり、活用は「メールの最適化」にとどまるケースが多いのが現状だという。

「獲得施策から抜け出せていない状況で、マーケティングオートメーション等の新たなシステムや手法を最大限活用しても、正直ビジネスインパクトは薄い」と指摘する足立氏は、「その前に、コンバージョンに至るまでの経路、マーケティングの過程をより細分化し、適切な評価軸を設定する必要がある」と語った。

SEMの飽和、マーケティングは育成型へシフト

2015年のインターネット広告市場は、およそ1兆1,500億円と引き続き拡大傾向だが、いまだSEM重視の傾向は続いている(参考情報)。しかし足立氏は「SEMはすでに飽和状態」と語る。

実際に、スマートフォンに限定すれば120%の成長を遂げているSEM市場も、デスクトップでは横ばい。足立氏は「競争が激化し、みんなでCPCを釣り上げている状況に陥り、費用対効果が合わなくなるところも出てきた」と指摘。その流れの影響もあって発生したのが、ネイティブアドとコンテンツマーケティングの流行。「潜在層」と呼ばれる、いわば「将来の顧客」の育成がマーケティングの重要なキーワードとなりつつある。

ここで足立氏は、看護師専門の転職サイト等のメディア事業を展開する、レバレジーズとグーグルが共同で行った、バナーのインプレッションがユーザーに与える効果の事例を紹介。ユーザーを2グループに分け、前者に本来のバナー、後者にダミーバナーを見せると、その後の自然検索時のCVRにおいて前者に127%の優位性がある結果を引き合いに出し、潜在層向け施策の重要さを説いた(参考情報)。

PCからスマホへの地殻変動 コンタクトポイントの複数化

日本国内において、モバイルによる検索数がデスクトップからのそれを上回ったとグーグルが発表したのは、昨年5月(参考情報)。同様の国はまだ10カ国ではあるものの、時代の潮流としての「モバイルファースト」は不可逆なものだというのが一般的な認識だ。

「今は接点がたくさんある時代。これまでと同様の刈取り型メディアプランニングではユーザーに“出会う”ことすらできない」と足立氏は語る。ブラウザを立ち上げることでしかインターネットに触れる機会がなかった従来のデスクトップ文化を振り返ると、ユーザーの起点はほぼ「検索」か「(ヤフーなどの)ポータルトップページ」であった。

しかしモバイル時代ではそれに加え、フェイスブックやツイッターなどのソーシャル・アプリ、LINEなどのコミュニケーションツール、それにニュースアプリなど、インターネットへの入り口は多様化している。それにより、捕捉すべきデータも多様化し始めているのが現在の状況だ。

「ペイドメディア」から「3メディア」が絡みあうフェーズへ

チャネルの多様化、複雑化に関連してもう1つ、今後のメディアの潮流について「ペイドメディアから、POE(Paid、Owned、Social)の3メディアへの流れ」と語った足立氏。

モバイル時代の本格化に伴い、コンタクトポイントやその流れが膨大になる今後は、潜在層の獲得はもちろん、ロイヤル顧客の確保のためにも、顧客とのコミュニケーションはより重要さを増す。「今までもユーザーとコミュニケーションする必要が説かれていたが、今後はよりユーザーといかに深い関係を作っていくかが、重要になる」(足立氏)。

また、特に日本の人口減少を指摘し、「これからの国内市場で売上を確保するためには、1人あたりLTV(顧客生涯価値)を高めるのを主眼に置くべき。そのため、ユーザーと長期的なコミュニケーションを行うことは不可欠」とし、その点からも育成型マーケティングが今後の主流になると語った。

そして、そのような流れに乗るためには、「オーディエンス軸での評価」への変化は必須である。「ユーザー単位でデータが管理できなければ、そもそも育成などできない」(足立氏)。

「施策単位」から「オーディエンス単位」の評価へ 具体的な実践方法とは

それでは、実際にオーディエンスを評価軸にするためには、具体的にどうすればいいのか。足立氏は図を交えながら、「言い方を変えよう」と提案する。

「たとえば動画広告だと、コンバージョンまでにこれだけのステップがあり、当然CPAは悪くなる。ここは言い方を変えて、『潜在顧客を育てるためには、このフローを歩ませるのが一番効率いいですよ』とする。『SEMはCVRがいくら』ではなく、『このフローはCVRがいくら』といった考え方」(足立氏)。

施策ではなく、オーディエンスやフロー単位でそのような視点を持つことができれば、例えばコンテンツを見たユーザーとそうでないユーザー間でコンバージョンにどれだけの差異があるのか、平均PVに影響はあるのかなど、より細分化されたデータ分析が可能になる。

今後求められる、マーケティングデータとのつきあい方

チャネルの複数化、それに伴う流入経路の多様化で、マーケティングデータの分析はより複雑になっていく。さらには、それを分析するためのツールや概念は次から次へと出現し、流れに乗るだけでもコストが甚大である。その上で、これからの企業に求められるのは「フェーズに合わせた最適なツールと評価軸の選択」であると足立氏は語る。

「まずはデータを網羅し、適切な評価軸を定める。分析やマーケティングオートメーションは手法の問題で、そのあとの話」(足立氏)。

顧客が商品を認知して行動に移すまでのシナリオ、いわゆるカスタマージャーニーも「あくまで企業側が作る仮説」であると語った足立氏。今後は「生のデータを元に、ユーザー起点のカスタマージャーニーが作られてブラッシュアップされていく」フェーズだと指摘し講演を締めくくった。