WebマーケティングでのUXデザインとの向き合いかた

Webマーケティングにおいては、複数のメディアや施策を束ねる一貫したユーザー体験を設計し、それに基づいた個別の取り組みを続ける仕組みを作ることが重要という見解を述べましたが、本項では具体的にどのようにすればいいかを考えていきましょう。

専門的な知識やノウハウがないとUXデザインはできない?

UXデザインのアプローチを実務に取り入れようとした際に目にする情報は、専門的な難しい概念や手法の解説か、導入するだけでペルソナやカスタマージャーニーマップが生成できるツールかの両極端なものになっているように感じています。UXデザインのアプローチは、厳密な理解や手法の実践がないと意味がないようなものではありません。一方で「ペルソナを作った」だけではWebマーケティング活動への貢献は期待できません。

「提供したいユーザー体験の設計」と「ユーザー体験を提供し続ける仕組みづくり」の2つを実現するという目的を意識して、できるところから無理のない範囲で取り組みを進めることが重要です。多少理解が正確でなくても、手法に抜け漏れがあっても、コミュニケーションを取りたいユーザーに寄り添ったWebマーケティング活動を支えてくれるはずです。

独りよがりにならないユーザーの理解

ユーザー体験を設計するうえでは、できる限り客観的なデータに基づいてユーザーの理解とモデル化を進めることがポイントになります。Web上でのアンケート調査や対面でのインタビュー調査などができればベストですが、新たに調査ができない場合も、既存の顧客データや統計情報、営業担当者といった、顧客と直接接している社内メンバーへのヒアリングなど、ユーザー体験の設計に有用な情報は社内に蓄積されているはずです。一方で、「我々は顧客を理解している」という思い込みでペルソナを作成すると、企業にとって都合のいい、存在しえない人物像を作ってしまう危険があります。そこで、総務省の情報通信白書などの統計情報をもとに「このような人物像は一定数いるのか?」といった裏取りをすることが重要です。

価値ある体験を共有するためのドキュメンテーション

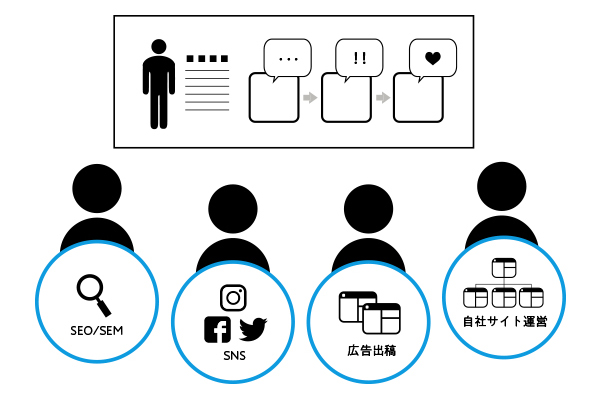

提供したいユーザー体験は、何らかのドキュメントにまとめることで、メンバー間での共有や、施策の妥当性の判断などに活用できますが、カスタマージャーニーマップに落とし込むなどの体裁にこだわる必要はありません。場合によっては、5行程度の箇条書きで十分なこともあります。Webマーケティング活動の実践においては、関係するメディアを書き出して、それぞれの役割や遷移を図示しておくことの方が有用です。

メンバーそれぞれの担当領域や施策に一貫性を持たせることができる

「価値ある体験を提供し続ける仕組み」の意義

ユーザー体験を提供し続ける「仕組みづくり」はすなわち、体制や業務フロー自体に関与することになります。人的リソースもコストも追加が必要になることがほとんどですので、初期段階での追加コストが運用効率の改善につながるか、追加したリソースに見合う効果が得られるかのいずれかが見込めないと「提供し続ける仕組み」として組織的に継続していくことは難しいでしょう。

WebマーケティングのUXデザインで重要な「複数の施策を束ねる一貫したコミュニケーション方針」という考え方は、ユーザーに提供する体験価値の向上だけでなく、今まで行っていた施策の意義を振り返るうえでも有用です。

複数のメディアや施策に同じような役割を担わせている場合には、重複していた施策を集約することでコストやリソースを削減できるでしょう。また、コミュニケーション全体を俯瞰することで、気づかなかった施策間のシナジーが発見できれば、今までにない新たな成果も期待できます。

またアクセスログ解析などから施策の成果が数値化しやすいのがWebの良いところでもあります。「直接的な効果が見込める」とは言い切れませんが「施策ごとの効果を計測し改善する仕組みを作る」ことはできますので、費用対効果の最適化という文脈で取り組みの価値をはかることができると思います。

まとめ

ユーザーのメディア接触の文脈が多種多様になってきたWebマーケティングの領域において、UXデザインが、一貫性を持ったコミュニケーションを維持しつつ、個別の媒体やユーザーに最適化した施策を効率的かつ効果的に実践し続けるうえで、非常に有効な考え方であり手法であることをご紹介しました。

しかしながら、UXデザインの対象範囲が製品やサービスそのものの開発と、企業やブランドのコミュニケーションの両方に適用されることもあり、常に更新される専門的な情報をきちんと理解することすら難しく、実際に業務で取り組み始めるハードルが高くなっているという課題もあります。

次回は、UXデザインを業務で活用するためには、どこまでのスキルや知識が必要なのかについて掘り下げてみたいと思います。

【参考文献】安藤 昌也 (2016) 『UXデザインの教科書』 丸善出版

【図版作成】星川 萌美(株式会社コンセント)