AI検索の普及でSEOは終わる?「ググらない」時代はくるのか

SEOのオールインワンツール「ミエルカSEO」 をはじめ、豊富なツールとリソースで企業のデジタルマーケティングを包括的に支援しているFaber Company(ファベルカンパニー)。社名には「職人」という意味をもつ“Faber”を冠し、日本のSEO業界を牽引してきた実力派メンバーが揃う。そんな同社が現在注目している領域がGEO(Generative Engine Optimization)、生成AI(検索)への最適化だ。他にもAI SEO、LLMOとも呼ばれているが、定義の違いはあれど、施策面ではほぼ同じような意味で使われることが多い。

セミナー冒頭、月岡氏は参加者へ「みなさん、ChatGPTで検索してますか?」と問いかけた。

従来の検索行動は「検索エンジンで調べる」が当たり前だったが、いまや「AIに聞く」も多くの人に浸透しつつある。Faber Companyで管理する数十のサイト群のアクセス流入経路を見ても、AI経由のアクセスは前年対比で約12倍にまで急増している状況だ。

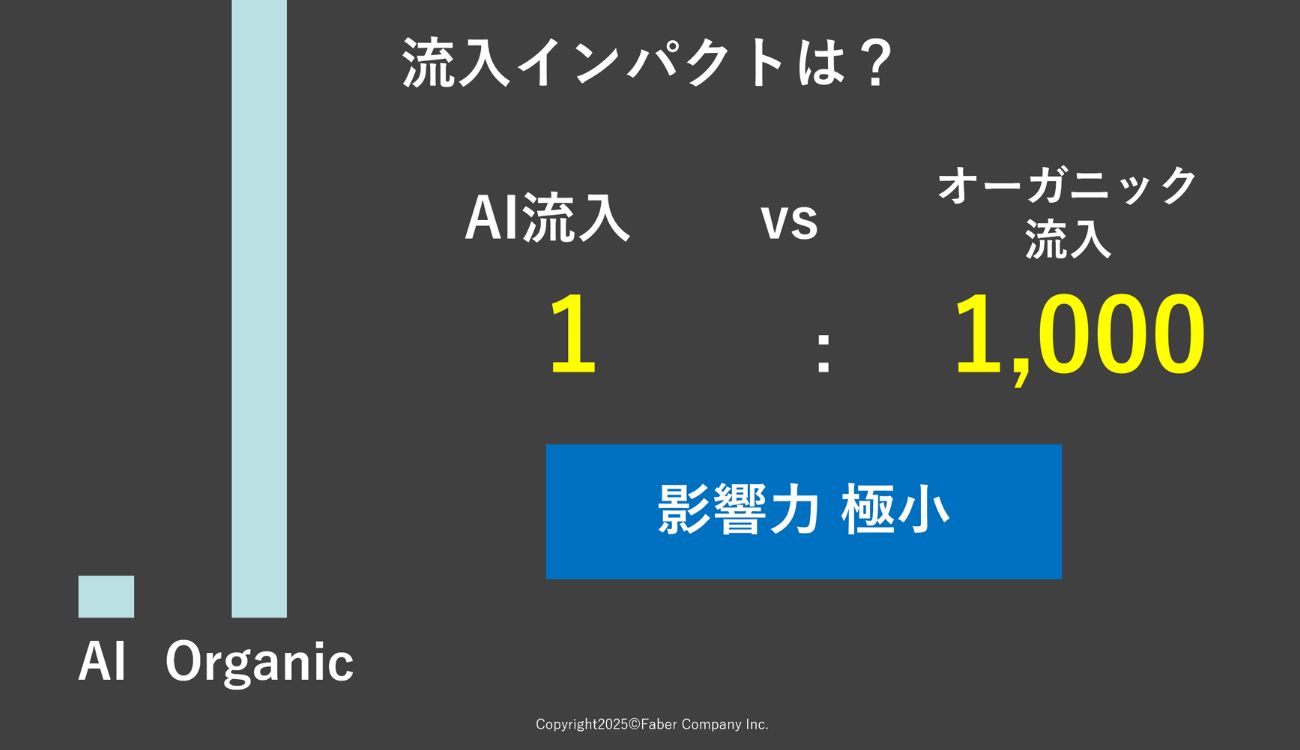

では、Google検索、SEOの時代は終わってしまうのだろうか? 月岡氏は「現時点において、AI流入の影響力はごくわずかであり、いますぐ従来の検索に置き換わるものではない」と分析する。

実際、AI流入を1とした場合、オーガニック(SEO)流入は1,000。AI流入はSEO流入と対比すると0.1%しかない。まだまだSEO流入のための施策が必要な時代は続くだろう。

とはいえ、ユーザー体験が変化していくことは確実だ。2025年5月にはGoogleより「AIモード」 が発表され、さっそく9月には日本でも実装されている。従来の検索結果上部に表示される「AI Overviews(以下、AIOs)」とは異なり、「AIモード」は検索とは別のタブでAIに直接質問が可能。検索結果画面に青いリンクが並ぶ従来の型から、生成AI検索と同じような回答まとめをユーザーへ提示する型で提供される。

「既にみなさんのパソコンやスマホでも、このような新しい検索が体験できるようになっています。AIモードでの検索を体験すれば、これまでの“検索結果1ページ目に青いリンクが10本ある”といった体験とは、まったく異なるものだとおわかりいただけるでしょう」(月岡氏)

GEOはSEOの延長線上にある? AI時代に押さえるべき2つのトピック

生活者の検索行動がAIによって急激に変化するなか、企業が理解すべき心構えや、認識しておくべきことはあるのだろうか。月岡氏は「AI検索時代に押さえておきたいトピック」を2つ提示した。

1つ目は「マルチモーダル」。5月にGoogle Search Central Blogで公開された「AIエクスペリエンスでコンテンツのパフォーマンスを高めるための主な方法」というコンテンツには8つのポイントが挙げられている。その1つにはマルチモーダル検索に対応できるようコンテンツを充実させる点がある。テキストだけでなく、画像、動画、音声などのあらゆるフォーマットで表現した、リッチなコンテンツが望ましい。AIのためだけでなく「ユーザーがどのような状況でそのコンテンツを見たいのか」を第一に考え、良質な体験を提供するという本質が、さらに重要視されていくだろう。

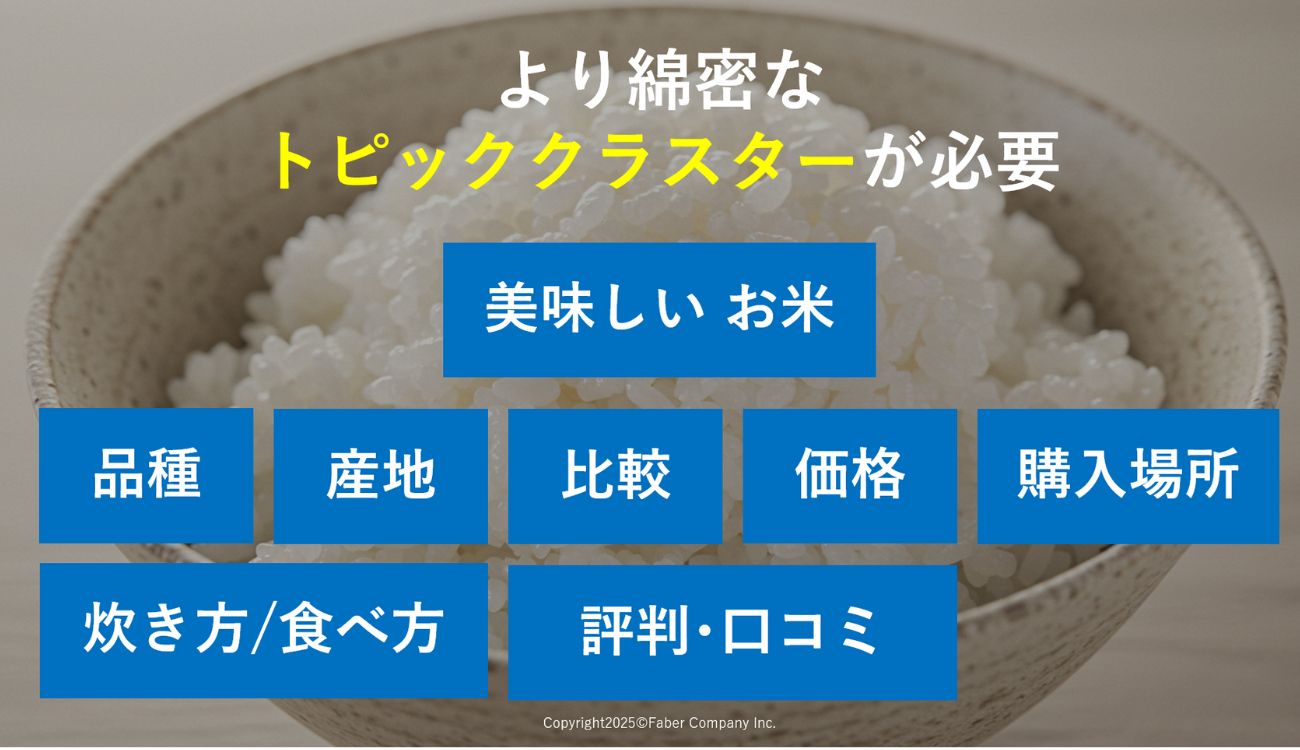

2つ目は「クエリファンアウト」。GoogleのAIOsやAIモードにも活用されている技術だ。1つのメインクエリで検索されると、そこから複数のサブクエリを自動生成し、それらでも検索。得られた回答内容を統合、要約して提示することで、ユーザーにとって価値ある情報探索体験を提供する仕組みとなっている。

「たとえば『美味しい お米』 と検索する場合、『どこで買える?』『価格は?』といった想定質問を先回りで調べ、結果をまとめて提示してくれるようになります。何度も検索を繰り返し、周辺情報をリサーチしていたみなさんの検索体験が、大幅にショートカットされることになるでしょう」(月岡氏)

このような検索体験の変化の中で、企業がより露出を高め、生活者にリーチしていくためにできることは、「より綿密なトピッククラスターを準備すること」になるだろう。

「メインとなる検索キーワードに対し、どんなことが気になるのか、あらゆる面から洗い出してコンテンツを用意していく。品種、産地、食べ方、比較、価格、口コミ、購入場所……『美味しい お米』に紐づくトピックだけでもたくさん考えられますよね。こうしたメイントピックに関連したコンテンツをより充実させられるかどうかが、選ばれるブランドになるための重要なポイントの1つです」(月岡氏)

この2つのトピックを踏まえると、これまでSEOで重要であると言われていることと大きく差がないということがわかる。つまり、GEOはSEOの延長線上にあるとも言えるだろう。また、自社コンテンツを拡充させることはもちろん、おすすめしてくれる他社(者)や、メディアからどのように言及・評価・比較されているのかを把握しておくことも必要だ。「○○といえば(自社ブランド名)」といった、認知やブランドを確立していくことがAI検索対応への近道となる。

AI検索対応・GEO施策を検討している方におすすめ!

SEOツール「ミエルカSEO」では、Google AI overviewsのブランド名の露出状況や自社サイトの引用率を計測可能。合わせて、GPTやGeminiなどの生成AI検索での露出調査、分析も可能です。より具体的な施策提案もコンサルティングで提供しています。まずはGEO支援サービスページからお問合せください。

巷で言われるGEO/LLMO施策は効果があるのか? GEOでいまやるべきは正しい「計測」

GEOがSEOの延長線上にあるからこそ、月岡氏は「現時点で“GEOにだけ有効”な特別な施策は存在しない」と明言する。

「まずはSEO施策を徹底していきましょう。巷ではAI検索対応のための施策が都市伝説のように広がっていますが、実はまったく意味がないものも多いので要注意です」(月岡氏)

特別な施策はないからこそ、露出状況や発信内容など競合他社と自社のどこに差があるのかチェックし、ギャップを埋める施策を実行するといった、地道なPDCAサイクルが効いてくる。その第一歩が「計測」だ。従来のSEOであれば検索順位やクリック率といった指標で把握できたが、ChatGPTやAIOsでは異なる視点での計測が必要になる。

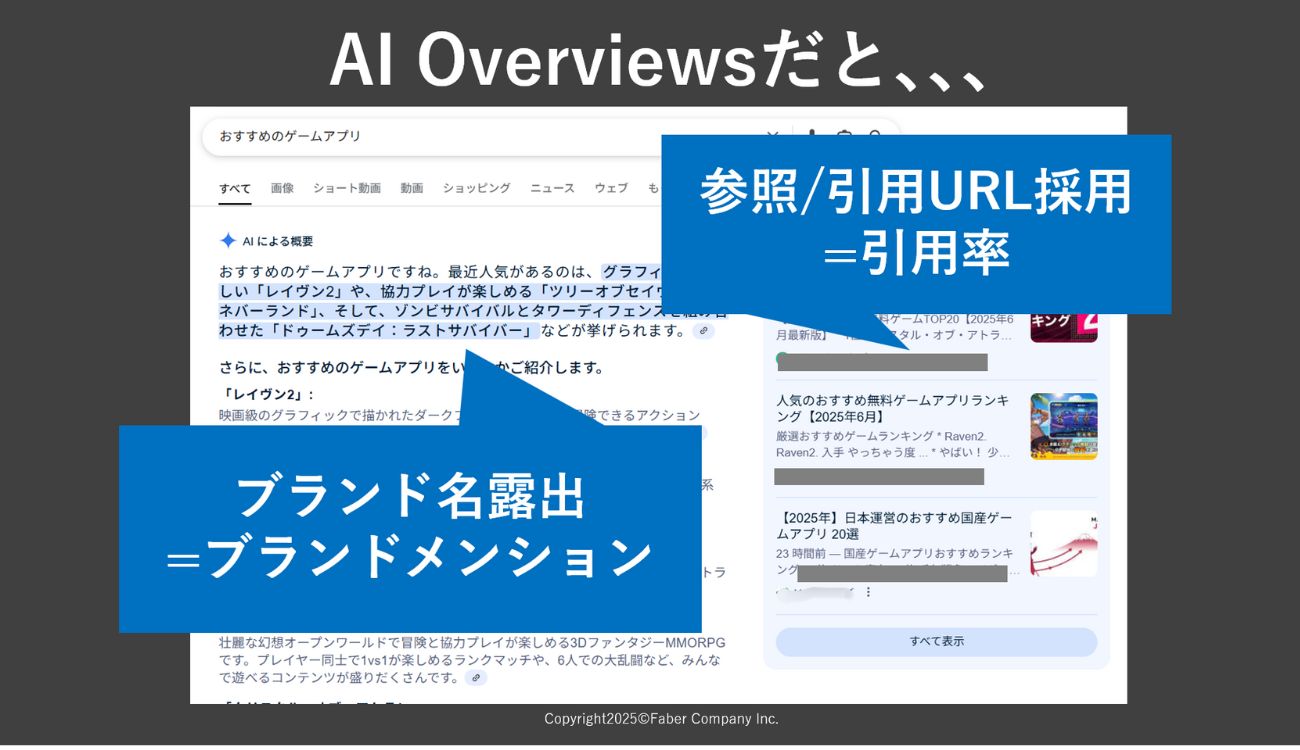

計測でチェックすべき指標は2つ、「ブランドメンション」と「引用率」だ。ブランドメンションは回答内容において自社名やブランド名がバイネームで露出しているか、引用率は情報源として自社サイトが引用されているかを示す。

「いまできることは、変化に気づける計測環境の構築です」と語る月岡氏。進化の速いAI領域において、裏技的な施策が明日も有効である保証はない。AI検索結果はモニタリングしつつ、奇をてらった施策ではなく外さない確率の高い、直近のSEO施策にも好影響な施策をまっとうに実行する――結局のところ、GEOに取り組むための第一歩は「SEOを正しくやる」ことに尽きるのだ。

ミエルカSEOで叶う、GEOのための計測環境構築

GEOに取り組むうえで課題となる「計測環境の構築」に対して、Faber Companyが提供するソリューションが「ミエルカSEO」である。従来SEO領域を支援してきた同サービスだが、いまはAI検索に対応した機能を複数備え、ブランドメンションや露出状況などを可視化できるようになっている。もちろんAIOsのみならず、ChatGPT、Gemini、Claudeといった各種生成AI検索も計測対象だ。

ミエルカSEOで計測できるのは、登録キーワードにおける「AIOs出現状況」や、AIOs内でブランド名が露出しているか(=ブランドメンション状況)、情報源や参照元として自社URLが採用されているか(=引用率)といった項目。自社とあわせて競合他社の状況も計測し、差分を比較することで、施策に活用することが可能だ。

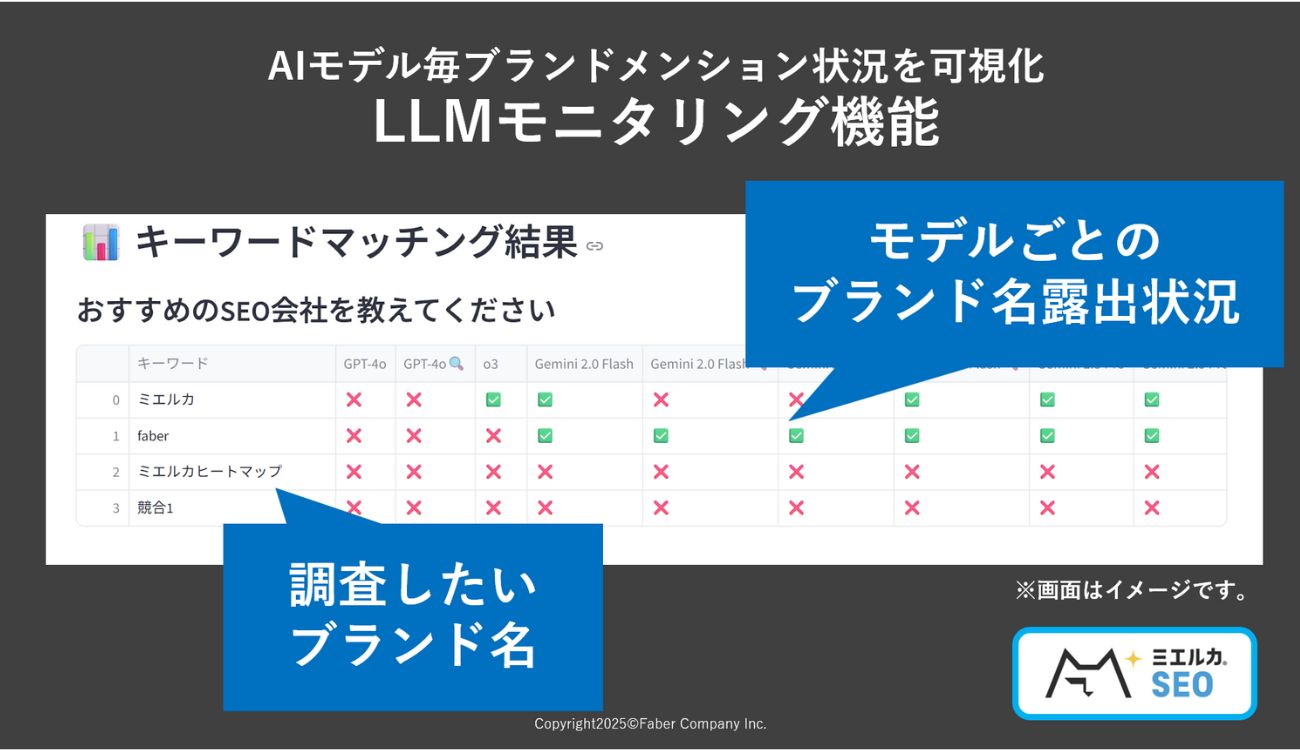

加えて、直近リリースされた新機能が「LLMモニタリング機能」。どのようなプロンプトで、どういった応答内容となるのか、生成AIモデルごとに調査することで、ブランド露出状況を横断的にチェックする機能となっている。また、情報源として自社・他社サイトがどれくらい参照されているかのチェックも可能。モデル別に調査できるので、同じChatGPTでも「GPT-4o」「GPT-5」等での状況をそれぞれ確認することができる。

AI検索対応・GEO施策を検討している方におすすめ!

SEOツール「ミエルカSEO」では、Google AI Overviewsのブランド名の露出状況や自社サイトの引用率を計測可能。合わせて、GPTやGeminiなどの生成AI検索での露出調査、分析も可能です。より具体的な施策提案もコンサルティングで提供しています。まずはGEO支援サービスページからお問合せください。

GEO支援事例を公開! 八代目儀兵衛の取り組みに学ぶ

月岡氏は「ミエルカSEO」も用いたGEO施策支援の具体的な取り組み例として、京都の老舗米専門店「八代目儀兵衛」 の主にギフト用のオンラインストアのケースを紹介した。

同社の購入者の大半は、ギフト需要である「結婚内祝い」「出産内祝い」「香典返し」といったタイミング。そのタイミングで今後AI検索を取り入れる生活者が増えていくとした時に、どれだけ自社が露出するか、選択肢に挙がるかを考えたいという相談からFaber CompanyとGEO施策に取り組んでいるという。

具体的な施策としては、調査→分析→提案の繰り返し。自社・競合ブランド名を定義し、それぞれのギフト需要のタイミングで想定される数百のプロンプトを設定。そのプロンプトごとにおける自社・競合ブランド名の露出状況やURL引用状況を定点調査している。その調査結果をもとにどのような施策が必要か提案、それらの実装を開始しているところだという。まだ取り組みが始まったばかりで結果はこれからということだが、地道な施策をコツコツと重ねていくことが、AI検索における優位性を獲得するカギになるだろう。

「ミエルカSEO」には、独自AIによるペルソナ設計や記事構成案生成、ファクトチェックなど、コンテンツ制作を半自動化していくための機能や、ヒートマップデータをアップロードするだけでAIが即時にサイト改善箇所を提案する機能なども備わっている。月岡氏は「GEO施策のご相談をいただくことは増えていますが、そもそもSEOに課題があるケースがほとんど。GEO施策はもちろんのこと、まずは“SEOをちゃんとやる”ためにも『ミエルカSEO』にご相談ください」と呼びかけ、セミナーを締めくくった。

AI検索対応・GEO施策を検討している方におすすめ!

SEOツール「ミエルカSEO」では、Google AI Overviewsのブランド名の露出状況や自社サイトの引用率を計測可能。合わせて、GPTやGeminiなどの生成AI検索での露出調査、分析も可能です。より具体的な施策提案もコンサルティングで提供しています。まずはGEO支援サービスページからお問合せください。