D2Cは顧客との良好な関係を継続する設計がポイント

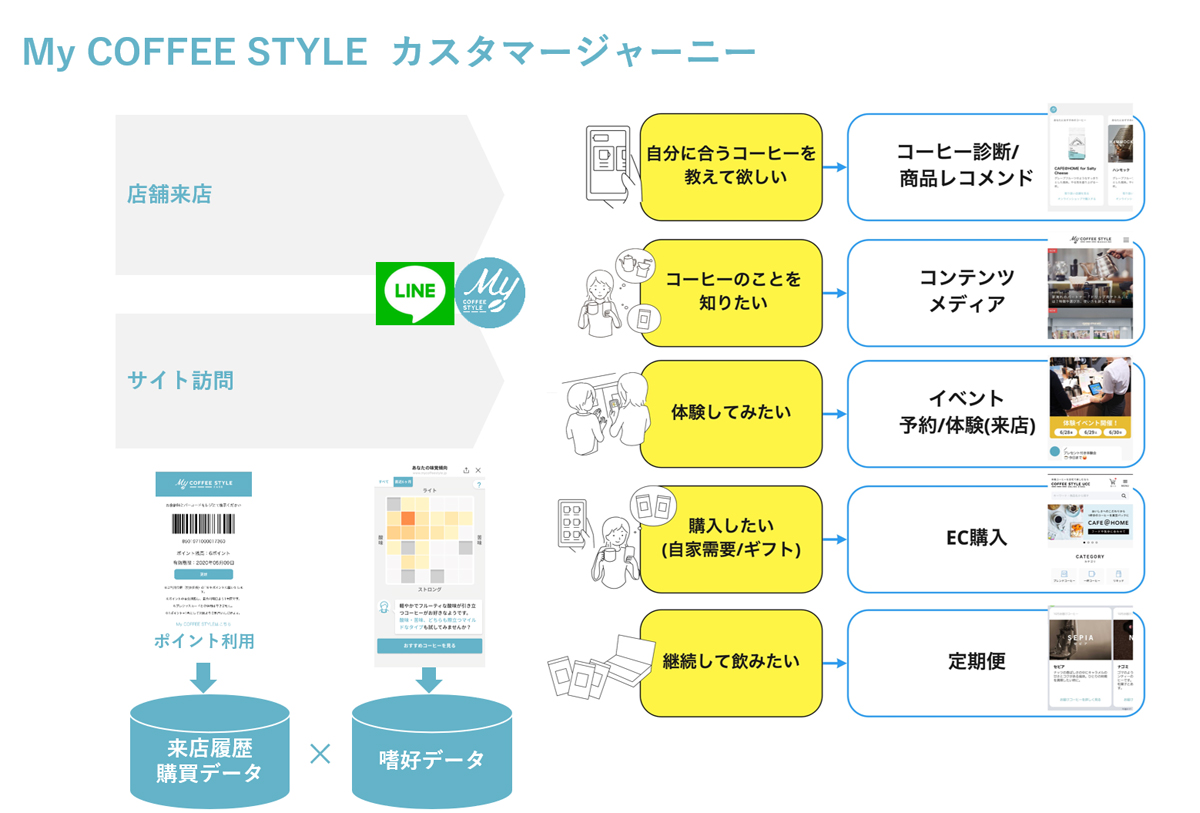

「D2Cは企業がお客様と接点を持ち、直接関わろうとするところから始まり、商品自体のパーソナライズが必要」と奥谷氏。その言葉通り、「My COFFEE STYLE」には、会員とのタッチポイントが複数用意されている。

奥谷氏からの「カスタマージャーニーも最初から設計されていたのですか?」との問いに、染谷氏は「そうですね。エンゲージメントを継続するために、LINEアプリを活用しています」と回答。一回の購入では終わらない持続する関係性づくりを意識して、LINEのトークやタイムラインを工夫しているという。

たとえば購入や来店から遠のいている会員にはPUSH通知を送信。通知や連絡を友達のように送るほか、イベント体験、コンテンツメディアなども用意している。D2Cは、CRMを考え繋がり続けることを抜きには語れないもの、データから顧客理解することを抜きにしては意味がないものである。

サステナビリティ、顧客層の変化…30年後を見据えた施策を

コロナ禍で買い物の環境が変わり、リアルへのアクセスが制限されるなか、大量生産、大量消費の時代は終わりを迎えつつある。代わりにサスティナブルな文脈がブランド選定のメインに。たとえば食品業界はサブスクを導入するとフードロスを減らせる。会社に対する消費者のリクエストも、ソーシャルグッドが大事になってきている。

顧客の思考も、理由があってそのブランドの商品を欲する、パーパスドリブンになっている。パーパスドリブンは、情報のリッチ化、パーソナライズ化を含めた物語性があり、顧客接点が深くなるので、D2Cに向いている。

D2Cは、きめ細かなカスタマージャーニーで繋がりを重視する分、売上面では見劣りする。「いかに稼ぐか」だった視点を「コーヒーによる良質な体験の提供」に置き換えたUCC。社内の評価はどうだったのか。

染谷氏は「D2Cや新サービス開始時には、理由付けが必要。それを経営側に対してアピールしました」と述べる。

染谷氏がサービスの立ち上げ時軸に置いていたのは、データの希少性だった。スーパーなどでの販売なら、POSデータの分析や一般消費者統計などが情報源となる。

My COFFEE STYLEで獲得するデータは、マーケティング、販売のラインでは獲得しきれないもの。「40代男性はこのような豆を好む」など、簡単には洗い出しきれないデータを蓄積でき、それ自体が会社の経営に意味を持つ。そのため、「データの収集と活用自体をKPIとしています」と染谷氏。

もうひとつ、重要な側面がある。企業が持続的に発展するためには、若い購買層の獲得が必須だが、20~30代の購買層を獲得するのにスーパーなどの販路は徐々に選ばれづらくなるだろう、という点だ。それに危機感を持ちD2Cに転換していくのは、食品業界だけでなくいろいろな会社が考えるべき重要なポイントである。早く違うアプローチを見つけておかないと、次世代のカスタマーを獲得できないのだ。