「人間味デザイン」でサービスと生活者の間に人間らしいやりとりを発想する

次に「対話」の領域についてです。

対話領域は、擬人メタファーを使用して発想する領域で、多岐にわたる幅広い領域になります。そんな対話領域を発想するための「人間味デザイン」では、いかに商品やサービスとの様々な体験において、人と人、人とモノのやりとりまで含めた形で提供できるかが重要です。特に、デジタルではリアルな人と人のやりとりの感覚を、どうシームレスに体験提供できるか? が注目されてきています。

これらの視点から、対話領域の体験をデザインする上では、人間らしさ=「人間味」を追求することが非常に大切です。

また、対話体験の大きな方向性として、パートナーやコンシェルジュなどナビゲーター型の擬人化をすることに走ってしまいがちで、なかなか差別化が図れないといった方が多いと思います。その際に、いかに人間味を対話の中に織り込むことができるか? 差別化できるポイントになってくるのです。

それでは、ヒントとなる事例を見てみましょう。

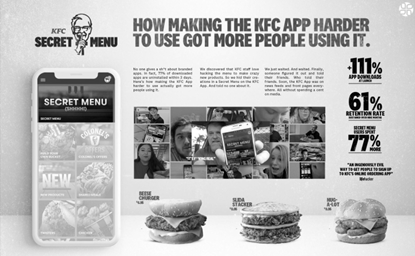

【事例】ケンタッキーから学ぶ、「人間味デザイン」発想

ファーストフード店のモバイルアプリをスマホに入れている人は多いと思います。

オーストラリアのケンタッキーフライドチキンは、いつものアプリにメニュー画面をスクロールし続けた人だけがたどり着ける「裏メニュー」をこっそり隠して提供しました。

これは、すぐに注文できて、すぐに受け取れる便利なアプリとは逆を行く人間味デザインです。

この体験はオーストラリアの生活者の探究心に火を着け、アプリ経由のオーダーは10%以上増加したそうです。フードアプリの「便利」といえば、普通は全ての商品が見つけやすい場所にあるものです。

今回はその逆で、見つかりづらいという「不便」な体験でファンたちのエンゲージメントを高めました。

通常、デジタル体験はいかに便利かつ簡単にするか、という視点で設計されることが多いです。しかし、あえて予想に反して不便という場面や難易度の高い体験を織り込むことで、生活者の関心を引き付けることがあります。