2024年の消費は少しずつ回復の兆し

MarkeZine編集部(以下、MZ):まずは2024年現在までの消費動向がどのようなどのような状況にあるのかを教えていただけますか。

小口:まずマクロの視点から見ていきます。2024年に入り、コロナ禍で大きく低下した消費は少しずつ回復の兆しが見られるようになりました。これは良い傾向だと言えます。

小口:一方でもう少し細かく見てみると、生活必需品の消費は引き続き抑制されているものの、外食代や国内レジャーなどの娯楽への消費は少しずつ回復傾向にあります。名目消費に比べて実質消費が伸び悩む中で、引き続き抑える支出、または以前よりは増やす支出というように“消費の選別”が進んでいるという見方もできるように思います。

図1.総務省 総消費動向指数の名目値・実質値の変化(2020年の年間平均=100としている)

MZ:2025年以降はどのように変化していくと予測されていますか。

小口:広い視点で見た時に二つの点に注目したいと思います。一つは賃上げです。2024年春闘の最終回答集計結果を見ると、賃上げ率は5.10%となっています。これは実に30年以上ぶりの高い数字です。この効果はまず、賞与に少しずつ現れている状況ですが、2024年の冬以降に給与にも広く反映されていくと思われます。

もう一つは為替についてです。2024年の前半は物価高の要因にもなっていた円安傾向が続いていましたが、最近(2024年10月時点)ではやや円高に振れつつあります。今後の国内外の政治や経済の情勢次第ではありますが、この状況は少しずつ落ち着いていくという見方もあります。

このような要因もあり、今後は消費も少しずつポジティブな方向へ変化していくと期待しています。

なぜ消費ニーズが多様化するのか?

MZ:近年、消費者ニーズの多様化が進んでいると言われていますが、その要因はどのようにお考えですか。

小口:消費者ニーズの多様化には様々な要因が複合的に影響していると思いますが、その中でも生活者の世帯収入と生活時間に多少の余裕が出たことが背景としてあるでしょう。厚生労働省の統計によれば、子育てを理由に離職する女性は減少傾向にあるため、キャリアを中断せずに働き続けられる人が増えています。また、全体として共働き世帯が増えていることもあり、都市部を中心に世帯の収入も増加傾向が見られます。

加えて、厚生労働省の統計によれば、テレワークなどの多様な働き方を始めとする「働き方改革」が推進されたことにともない、月間の労働時間は以前と比べて減少傾向にあります。多少の揺り戻しはあるかもしれませんが、現在でも都市部を中心にハイブリッドワークを実施している企業も多く、そのまま一定のバランスを保持しながら定着していくとも考えられます。

物価高にともなう生活コストの増加もあり、消費を加速させる上では十分とは言えないかもしれませんが、このような可処分時間や経済的な多少の余裕が消費の多様化を後押ししている面もあるのでしょう。

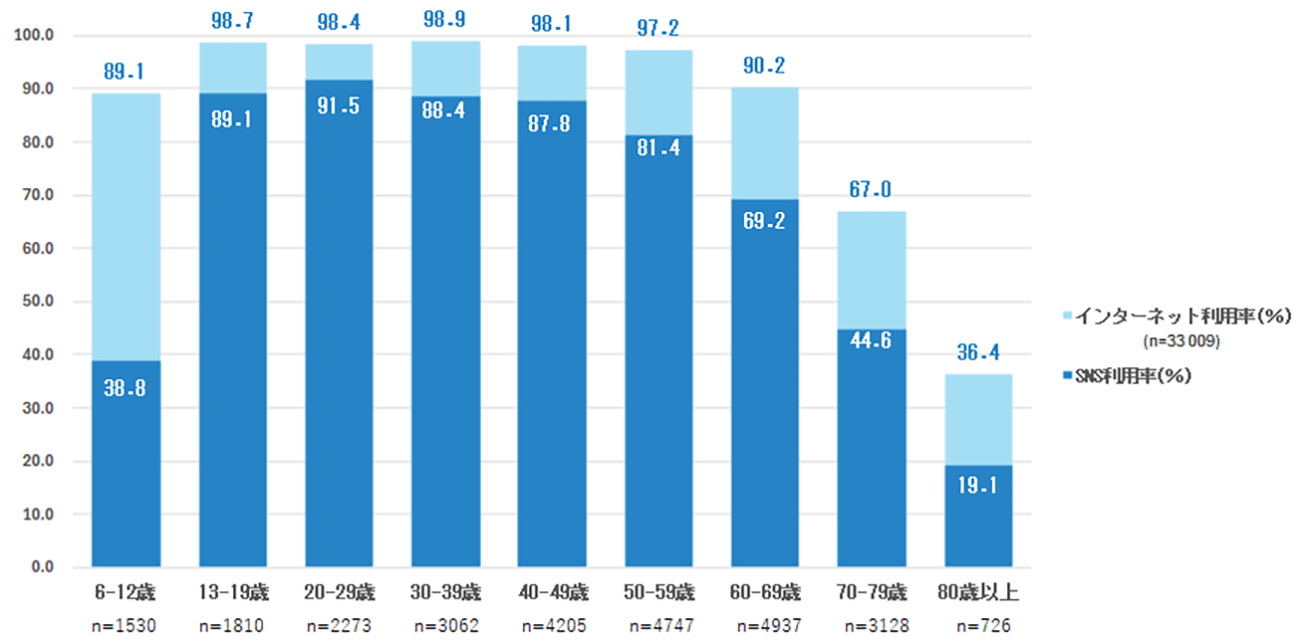

もう一つ注目したい点が「スマートフォン利用年齢層の拡大」です。総務省の調査によれば、スマホの保有率は10代~60代で9割前後、70代で約6割、80代でも3割程度となっています。同様に、SNSの利用状況を見ると、70代では5割弱、80歳以上では2割弱という結果になっており、70代でも約半数がSNSを利用しています。

図2.年齢階層別モバイル端末・スマートフォンの保有状況。総務省「令和5年通信利用動向調査」より

図3.年齢階層別インターネット・SNS利用率。総務省「令和5年通信利用動向調査」より

小口:このデータを見ると、より広い世代が企業のSNSマーケティングの受容者になる可能性があり、それにともなう消費支出を行う可能性を秘めているとも言えます。今やスマートフォンやSNSはマーケティングの入り口として不可欠なツールですが、このような利用者の年代的な広がりも消費を広い視点で見た時に、多様化を生み出す要因の一つになっていると言えるのではないでしょうか。

消費プロセス全体で多様化が起こっている

MZ:スマホやSNSの普及が消費者ニーズの多様化とどのように関わっているのでしょうか。

小口:先述の通り、SNSやスマートフォンの普及が、消費プロセス全体での多様化を引き起こす要因の一つであることは確かでしょう。しかし、それ以外にも多様な要因が消費の多様化を後押ししている可能性があります。図4は、消費プロセスを図式化したものです。

図 4.消費者の情報処理・購買行動プロセスにおける多様性の要因(小口氏作成)

小口:消費者の購買行動の仕組みを考えると、消費者は広告などの外部からの刺激を受けてその刺激に注目し、理解して、その内容を記憶にとどめようとします。そして何か別のできごとがきっかけで記憶から再生して、その時のことを思い出し、その印象が目的にかなうものであれば商品を購入。そして、その商品の使用体験が優れたものであると感じれば、SNSに商品の感想をアップすることもあります。そして使用後にその商品を最終的に処分するか、フリマアプリなどのCtoCのチャネル、または中古品店で売る、というプロセスをたどると言われています。

スマートフォンの普及により、この消費プロセス全体で多様化が進んでいると考えることができそうです。具体的には、SNS利用が60代・70代に広がることで「多様なメディアを利用する層」は拡大していると言えます。そしてそれに合わせて多様なバックグラウンドを持つ消費者がSNS空間に流入し、情報探索行動全体も多様化しています。

加えて、サブスクリプションといった従来の売り切り型とは異なる販売形態の普及による選択・購買の多様化や、女性の社会進出や働き方などの社会の変化によって求められる商品・サービスへのニーズの変化も消費の多様化を後押ししている側面がありそうです。それらの要因が複雑に絡み合いながら消費プロセス全体に影響を及ぼしていくことが「ニーズの多様化」の背景にあるように思います。このように見ていくと「多様化しない」と考えることのほうが逆に無理があるようにも思えます。

そうなると当然のことながら、多様化する消費者の動機や行動、そして現状や傾向を捉えるためのリサーチが重要です。しっかりとした消費者調査を行い、多様化の実態や要因を押さえることが、商品開発やマーケティングの機会発見、そのリスクの低減につながります。

消費行動の因子分析からわかった四つのパターン

MZ:多様化する消費ニーズを見ていく中で、顕著な特徴はありますか。

小口:当社では、2023年に自社で実施した「生活に関する調査」で聴収した日常的な消費行動における意識に関するアンケート結果について、その意識の背景にある要因(因子)を探るために分析を行いました。その結果、「慎重消費」「所有より利用」「提示的消費」「C2C消費」という四つの因子の存在が見えてきました。

一つ目の「慎重消費」は、収入は安定しているものの生活コストの増加に直面しており、家計管理を意識して、限られたお金の中で良いものの消費を探る傾向を示す因子です。レビューを丁寧に読み込んだり、SNS経由で情報を取得したりしながら買うべき商品を選別する傾向があり、世代としては40代女性や60代以上の男女でやや多く見られます。

二つ目の「所有より利用」は、シェアリングエコノミーに代表されるように所有に執着せず、「利用やシェアでトータルライフコストを減らそう」と考える傾向を示す因子です。定額制のサブスクをよく利用するなど、持続可能なライフスタイルを志向する20~30代の方々で顕著でした。

三つ目の「提示的消費」は、自分のこだわりの商品を購入したいという欲に関わる因子です。プレミアムな商品をSNSに上げたいと考える20代や、趣味性や質の高い服などのブランド品にこだわる70代以上の方々や20代の一部で特徴的に見られました。

四つ目の「C2C消費」は、コストパフォーマンスを重視する傾向を示す因子です。環境意識が高くリサイクルに対しても関心があるため、フリマアプリなどで不用品を売買することでコストを抑えて新しい商品を購入する傾向があり、年代では30代を中心にした層に特に多く見られました。

これらの因子は2023年時点のものなので、今後変化が見られるかもしれません。とはいえ、性別・年代だけでは説明できない消費者のニーズの多様化を示す一例として挙げられるでしょう。このように、商品開発やマーケティング・ターゲットについて、性別や年代だけでは説明できない消費者のサイコグラフィック(心理的)の多様な要因を抑える上でも、消費者調査はなくてはならない存在であると言えるのではないでしょうか。

調査の肝は「目的」をしっかり定めること

MZ:企業がマーケティング活動を行う上でこれらの傾向と消費者イメージを知っているだけでも打ち手が見つかりやすくなりますね。とはいえ、消費者像やニーズを正確に把握することは容易ではありません。普段、小口様が調査を行う際に意識しているポイントがあれば教えてください。

小口:調査にとって特に重要なことは目的をしっかりと設定することと、そのための仮説の立案だと考えています。調査を目的があいまいなまま実施してそこから見えてきたものを探るというより、目的に照らして事前に知りたいことの仮説を立て、その仮説の立証に向けて調査を実施するようなイメージです。

消費者ニーズを捉えるための調査として理想的な流れは、比喩としては少し話が飛んでしまうかもしれませんが、「弓を引き、的を射抜く」という弓道のイメージに近いように思います。何のための調査か、射るべき的(まと)=目的を確認することや、そのための射法(仮説)を自分に問いかける。そして視座と視点を決める、すなわち「構えをとる」ことは調査においても重要だと感じます。さらに、矢を放った後で、「その結果を見る→結果から仮説を評価する→その評価に基づき目的に対して結論を出す」という一連の流れも同様です。

このように、初動で「調査の目的」がしっかりと定まっていないと結論がぼやけたものになりがちで、あまり良い調査にならない可能性があります。一般的な調査、特にマーケティング・リサーチの実施目的を四つの象限にわけて考えてみたのが図5です。

図5.調査目的の四つの象限。計画段階・実行段階における「知る」と「決める」

小口:調査の目的が「現状やその要因を知るため」なのか、それとも「計画を決定するため」なのか。または、施策の実行段階で「よりリスクが少なく成功確率の高い実行策を選定したい」のか、施策実行後の「結果や効果を検証したい」のか。

この図は一般論ではありますが、調査を行う際に「何を目的として、この調査を実施しようとしているのか」。それを明確にしなければ、結論もあいまいとなりあまり良い調査にはならないでしょう。

調査で意識すべき四つの“みる”とは?

小口:加えて、もう一つ大切なことがあります。それは、「消費者の何を、どのようにみるのか」を事前に決めておくことです。この「みる」という行為にも、一般的なマーケティング・リサーチのプロセスにおいては「見る・観る・視る・診る」という四つがあると考えています。

図6.調査で意識すべき四つの“みる”

それぞれ簡単に説明しますと、左上の象限の「見る」は、マーケットの統計や売上データを用いて俯瞰的に「鳥の目」で市場やマーケットを眺めるイメージです。一方、左下の象限の「観る」では、よりミクロな「虫の目」で、現場や店頭などで起きている市場の実態を観察します。

そして、右下の象限の「視る」は、一人ひとりの消費者に対して、インタビューやヒアリングなどを通して細かい行動やその時の動機を探っていくイメージです。そして最後に、右上の象限の「診る」では、消費者調査などを通じて得られたターゲットや特定の消費者像についての仮説を、より定量的かつ俯瞰的に、診断・検証していきます。このように、「消費者の何をどのように“みる”か」に応じて、そのために用いる調査手法やデータも変わってくることもあります。そのため消費者のインサイトを正しく捉えるには、調査の目的に照らしてどの“みる”が今の自分にとって適切なのか、あらかじめ整理しておくことが大切であるように思います。

とはいえ、調査にはコストがかかるのも事実です。特に左下の象限の「観る」に当たる「消費者の行動観察」などは、お金も時間もかかる傾向にあります。そういった面でハードルを感じる場合は、外部ツールを活用したSNS分析などを通して、消費者の声を拾い集めて、とりあえず「観てみる」ことも大切なアクションではないでしょうか。

MZ:最後に、読者の皆様に対して調査を行う際のアドバイスをお願いします。

小口:調査を行う際に気をつけなければいけない落とし穴はいくつもありますが、特に注意したいミスが二つあると思っています。一つは、「調査の結果は得られたものの、仮説の実証にはデータが不足していて、結論が出せずにあいまいなままになるケース」、そしてもう一つは得られた結果を評価する際に「自分にとって都合良く結果を解釈してしまうケース」です。

これらのミスは、何となく調査を行っているだけだと多かれ少なかれ起こってしまうことです。後者は一般的には「確証バイアス」というマーケティング調査の実施時には陥りがちな心理傾向なので、自覚的に注意するしかありません。一方で前者は、先に申し上げたように、事前に調査の目的を固めてそのための仮説を適切に考えていくことで、ある程度は防げると考えています。

いずれにせよ、調査を通じて消費者の行動や心理を丁寧に捉えることは、多様化する消費者のニーズを正しく把握する近道になります。今後も消費者のニーズの多様化は進んでいくと思われますので、企業にとって調査の重要性はますます高まっていくのではないでしょうか。

加えて、消費者の購買チャネルや商品・サービスの利用シーンも多様化する中で、企業には消費者にとってより負担が少なく、心地良いユーザー体験を提供することも求められていると言えます。消費者のニーズを調査で適切に理解して、商品開発やマーケティング活動を展開することで、今後の消費がより一層後押しされていくことを期待します。