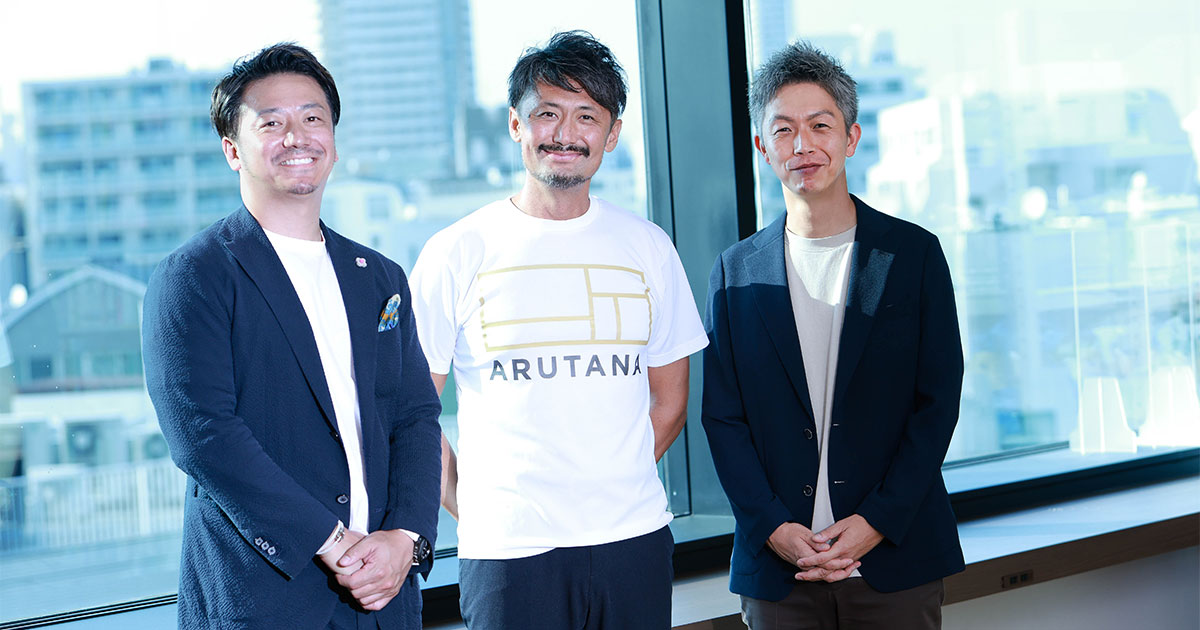

スギ薬局とイオンのリテールメディア、“事業”としての現状は?

MarkeZine:はじめに、2社のリテールメディア事業の現状から聞いていきたいと思います。スギ薬局の「スギ薬局アプリ」はロイヤルユーザーが多いと聞いていますが、事業としてはどのような状況ですか?

ロイヤル顧客が集まるMAU650万超の「スギ薬局アプリ」

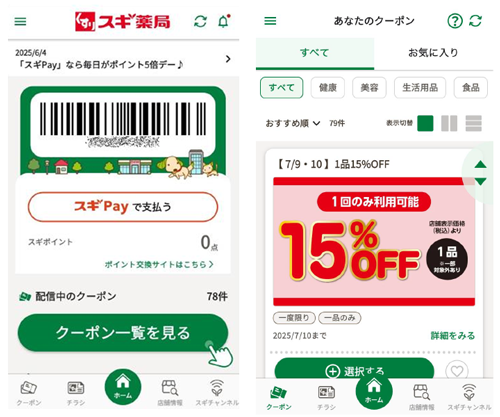

スギ薬局・増田:当社が「リテールメディアとしての事業価値」を意識し始めたのは比較的最近です。私が所属するDX戦略本部が2021年に立ち上がる以前から、アプリは1,000万ダウンロードを超え、クーポンによる一定の収益はありました。しかし、そこに「リテールメディア事業としての可能性がある」とは意識していない状況でした。

2023年にアプリを刷新し、顧客体験を第一に考えて配信の最適化やユーザーとの接点強化を図る中、クーポンを中心としたメディアとしての販売収益が上がっていきました。ここで従来の販促とは異なるリテールメディアとしての価値に気づき、またユーザー体験を阻害しないリテールメディア運用の可能性が見えてきたので、遅ればせながら全社的に取り組みを強化している状況です。

スギ薬局アプリの特筆すべきポイントは、紹介いただいたとおり、圧倒的な月間アクティブユーザー(MAU)です。約1,400万件のアプリダウンロード数に対してMAUが約650万と、業界平均と比較しても高い割合です。クーポン利用率も高く、スギ薬局のロイヤルカスタマーにリーチできることも特徴であると思います。

グループ全体での統合・事業推進が始まったイオン

MarkeZine:続いて、イオンの状況もお聞かせください。イオンは国内でもいち早くリテールメディアの構築・運用を進め、先進的な取り組みをされている印象があります。

イオン・赤坂:ありがとうございます。ただ、それはグループ内の事業会社が個別に進めてきた施策になり、実はグループ全体でのリテールメディアの取り組みは2024年4月に始まったばかりです。

とは言え、約300社におよぶグループ事業会社間では、データやメディアのサイロ化に加え、ガバナンスやシステム環境の違いといったさまざまな壁が存在します。この1年は、そうした課題を乗り越えるため、北米・欧州の成功事例を参考にしつつ、個社毎リテールメディアの取り組みや商習慣を理解した上で、統合・標準化の基盤づくりを進めてきました。

そして現在、概ね主要事業会社との合意形成に至り、いよいよ本格的な事業展開フェーズに移行しつつあります。

リテールメディア市場、拡大のキーは「広告宣伝費」の獲得

MarkeZine:リテールメディア市場の拡大が進む一方で、実際に運用されている各社はどのような課題を抱えていますか?

スギ薬局・増田:現在、リテールメディアの売上の8割以上は販促費からで、広告宣伝費として予算をいただくケースは全体の2割に満たない状況です。

当社では、商品部(バイヤー)がメーカーの販促担当と商談し、その中でリテールメディア出稿の話が進んでいきます。この関係性を無視して、私たちマーケティングの部門が勝手にメーカーの広告宣伝部門へ接触してしまうと、社内外のハレーションを避けられません。そのため、バイヤーが築いてきたメーカーとの信頼関係を大切にしながら社内連携を強化。地道で泥臭い広告宣伝部門へのアプローチを進めているところです。

MarkeZine:長年築いてきたメーカーとの関係性があるからこその課題感と言えますね。イオンはいかがでしょう?

イオン・赤坂:新たな収益機会の創出においては、これまで十分にリーチできていなかった広告宣伝予算を活用することも重要なテーマの一つです。

リテールメディアがどれだけマーケティング活動に効果をもたらすかを基準に広告出稿を判断されるため、各社に分散しているメディアセットの統合集約と、顧客視点を軸とした共通基盤の構築、再現性のある実行体制の標準化に向けて取り組んでいます。

MarkeZine:なるほど、各社のリアルな課題感は、業界全体の課題とも言えそうです。

販促施策にも認知施策にも最適なリテールメディア

複数のリテール公式アプリに一斉に広告配信ができ、購買タイミングに届く × 購買データで効果検証が可能です。出稿効果がID-POS連携でレポーティングもできます(購買数・ROAS)。本記事で興味を持たれた方は、ぜひARUTANA公式サイトよりご相談ください。