1st Partyデータ活用と生成AIで変わる分析の現在地

KPIの設定後は、Webサイトを運用し、データの取得・分析活用のフェーズに入るものだ。時津氏に続き、「デジタルマーケティングを取り巻く環境の変化とデータの計測・分析・活用」について、デジタルマーケティングコンサルタント/エンジニアの神崎健太氏が解説した。

神崎氏は「時代が変わってもPDCAサイクルを回すことは依然として重要」とする一方で、環境の変化にも言及した。

「現在、世界各地でユーザーのトラッキングを制限する方向に向かっており、従来のままではデータが十分に取得できなくなっています。そのため、デジタルマーケティングのPDCAサイクルに影響が及ぶ恐れがあります」(神崎氏)

神崎氏は具体例として、以下の問題を挙げる。

- ユーザーのWeb上の行動履歴を十分に追跡できずに、ターゲティング広告の精度が落ちてしまう

- 正確なターゲティングを行えず、デジタル広告の費用対効果が下がってしまう

- クロスデバイスのコンバージョンや長期間にわたる顧客の購買行動の追跡が困難になる

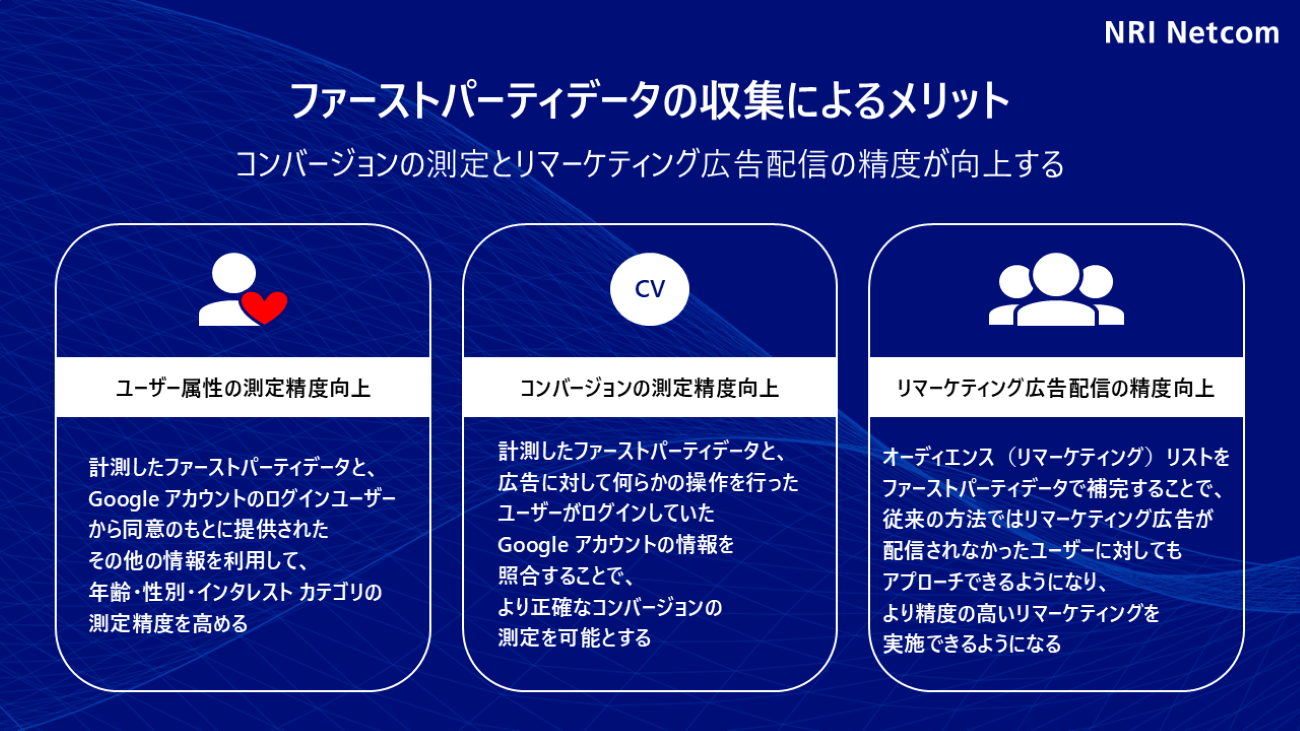

このような問題への対応策として、神崎氏が推奨するのが1st Partyデータの計測だ。Google アナリティクスでは、メールアドレスなどの1st Partyデータを追加することで、計測精度を上げられるソリューションが実装されている。

「1st Partyデータを取得することで、ユーザー属性の測定精度向上、コンバージョンの測定精度向上、リマーケティング広告配信の精度向上という3つの効果が期待できます」(神崎氏)

※クリックすると拡大します

また、分析~施策立案においても「生成AIの活用が始まっている」と神崎氏。既に、Google アナリティクスのデータをGeminiなどのLLMに接続した、対話型の分析が可能だ。

「『2025年7月の日別のアクティブユーザーを表形式で教えて』と自然言語で聞くと、システムが表形式のデータを返してくれます。さらに、『既存のデータから予算いくらで施策を考えて』と問いかけると、データドリブンな施策立案まで実行してくれます」(神崎氏)

ツール選定は「自社で運用できるか」が最大のポイント

効果的なデータ活用のためには、単にデータを収集・分析するだけでなく、スムーズな統合管理・活用が可能なマーケティングプラットフォームを構築する必要性が高まる。

「Google アナリティクスのデータを、BigQueryにエクスポートし、顧客データベース、外部データベースなどのデータと統合して、メール配信や広告配信、ABテストなどの施策に活かしていくようなプラットフォーム構築が理想的です」(神崎氏)

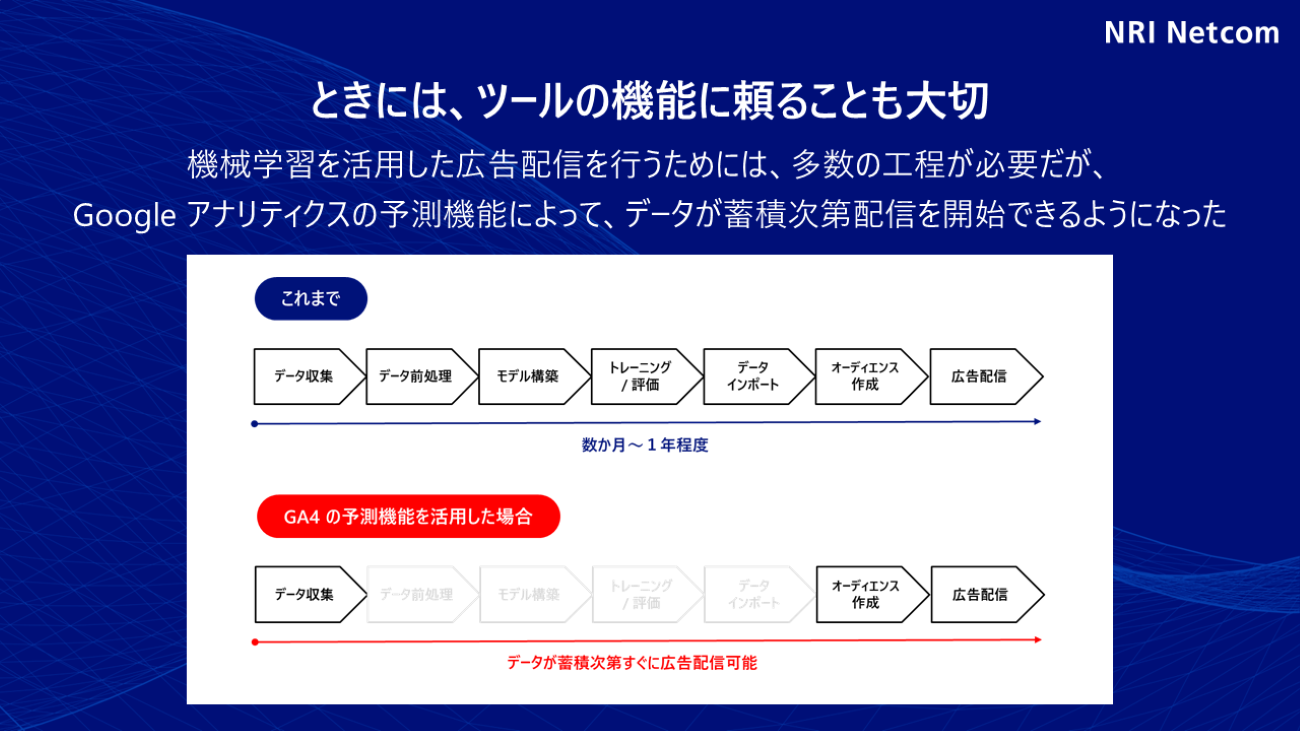

ただ、プラットフォームを構築することが難しいと感じる読者も多いことだろう。そうした際はツールの機能に頼ることも一つの手だ。

神崎氏は「Google アナリティクスには機械学習を活用した予測機能が実装されています。『7日以内に離脱する可能性が高いユーザー』や『向こう7日間に商品を購入する可能性が高い既存顧客』といった『予測オーディエンス』を作れば、データの蓄積次第で広告を配信できます」と話す。

※クリックすると拡大します

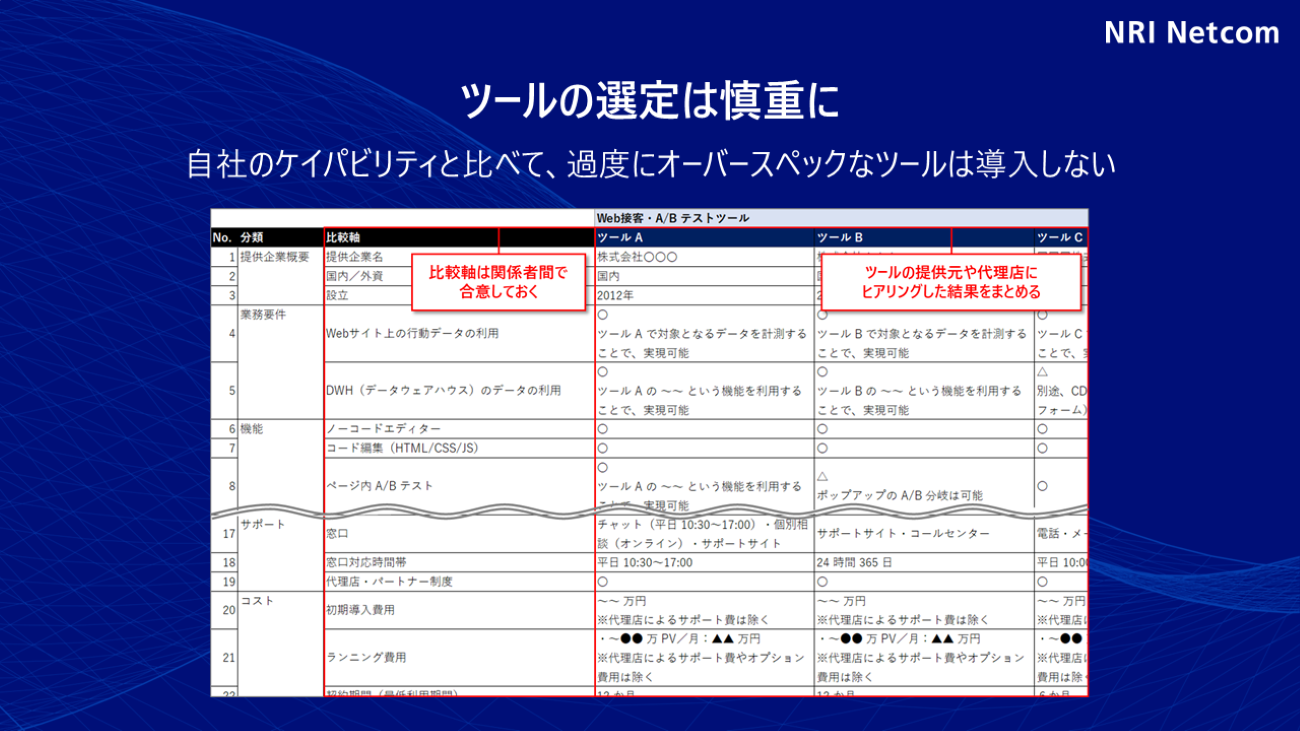

また、レポーティングや分析、施策実施の目的・内容に合った手段・ツールを選択することも重要だ。神崎氏は「ツールの選定は慎重に」と話し、以下の5つのポイントを挙げる。

- 業務要件(やりたいこと)を実現できるか

- コスト(初期導入費・ランニングコスト)が適正か

- 自社の体制での運用が容易か

- 既存のツールやシステムとの親和性があるか

- 拡張やツールの変更が容易か(より革新的なツールが登場した場合も考慮する)

「特に、3番は非常に重要です。高機能なツールを導入しても、自社の体制でうまく回せずただコストだけが過剰にかかることは、非常によくあるケースです。自社のケイパビリティと比べて、オーバースペックなツールは導入しないほうがいいですね」(神崎氏)

※クリックすると拡大します