75%のユーザーがECでの購買体験に不満。チャットボットも逆効果?

2025年からマーケティング業界でバズワード化し、急速に話題を集めている「AIエージェント」。AIチャットボットサービスを展開しているZEALSでは、接客に特化した「接客AIエージェント」の「Omakase.ai」を開発し、“おもてなしの精神をWeb上に宿す”試みにチャレンジしている。

年々AIエージェントの技術的な発展が進む一方で、結局のところマーケターが気になるのは、「接客AIエージェントは本当にマーケティングに活用できるのか。売上に寄与するのか」という問いだろう。これに対し、渡邊氏は「実店舗とECの体験の差」に着目して解説した。

オンラインショッピングが当たり前になった現在でも、75%ものユーザーがオンライン上の購買体験に不満を抱えていると言われている。この不満を接客AIエージェントで解消できれば、売上効果につながることは明白だろう。ではなぜ、オンラインでの購買体験は満足度が低いのか。実店舗の構成要素と比較して考えてみよう。

実店舗を構成するのは「売り場」「商品」「接客員」の大きく3つ。「売り場」と「商品」はECサイトでのデジタル化がほぼ完了しているといえよう。一方で、顧客の悩みに応じて対話しながら導く「接客員」に相当する存在は不足している。いわゆる「チャットボット」がその役割として導入されてきたが、十分に機能しておらず、むしろ顧客体験を損ねてしまっている可能性があると渡邊氏は指摘した。

「たとえば靴屋でブランドや商品ごとの微妙なサイズの違いを聞こうとしたとき、実店舗の接客員は柔軟に返答してくれますが、ECサイトのチャットボットはほとんどの場合、うまく返答してくれません。75%の人が感じるストレスを軽減すべく導入されたチャットボットのはずが、さらにストレスを与え、離脱させる要因になってしまっているかもしれないのです」(渡邊氏)

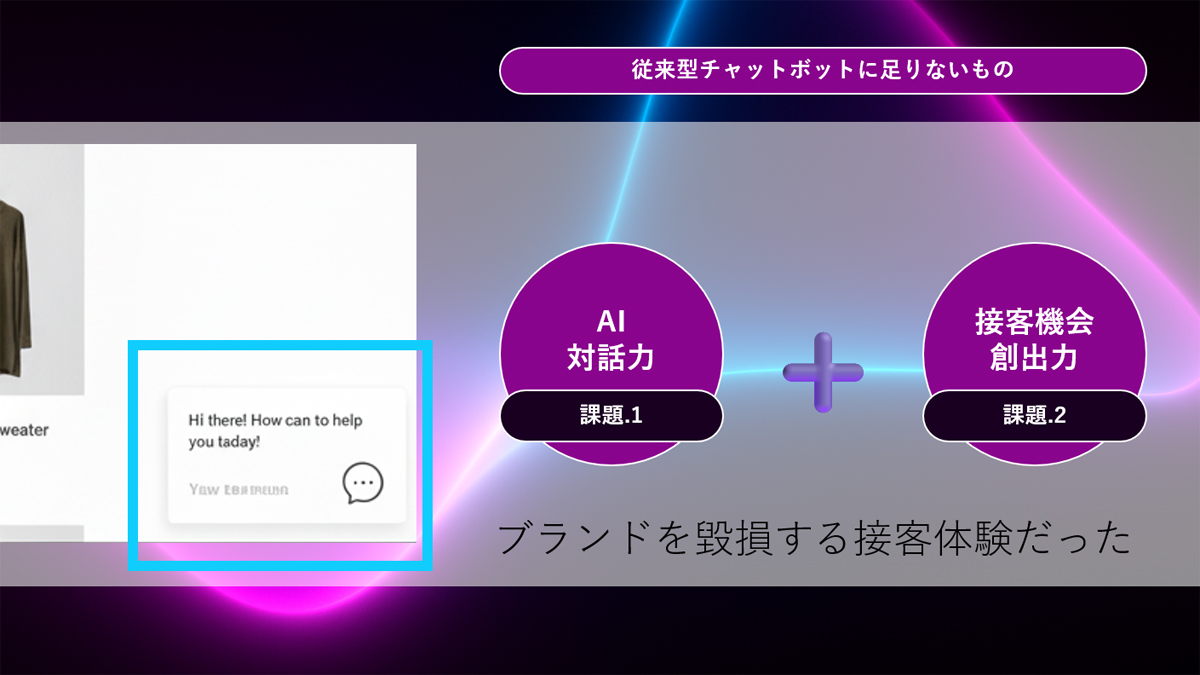

従来型チャットボットに不足する2つの「力」とは

なぜチャットボットでは顧客体験を改善できないのか。渡邊氏は従来型チャットボットに足りないものとして、2つの課題を挙げた。

1つ目は「AI対話力」。これまで、多くのチャットボットはシナリオや分岐をあらかじめ設定しておき、そのストーリーに沿ってユーザーに接客する仕組みだった。また、直近1~2年ではAIを使ったチャットボットも開発されていたが、返答スピードや正解率に課題がある状況だ。いずれにせよ実店舗のような「対話」は提供できておらず、ユーザーのストレスを増幅させていた。

2つ目は「接客機会創出力」。大前提として、ECでの接客は「受け身」の姿勢で設計されているため、ユーザーがアクションを起こさなければ始まらない。しかし、実店舗では接客員が積極的に声をかけ、顧客の購買意欲を引き出すシーンのほうが多いだろう。高頻度であれば改善もしやすい。一方、ECではPDCAを回す機会が少なく、「対話」を磨く機会も限られていたのだ。

「ストレス体験の積み重ねが、ブランド価値の毀損につながってしまうかもしれません。そういった観点でも、一刻も早くオンラインでの顧客体験を改善していくべきでしょう」と、渡邊氏は警鐘を鳴らした。

接客AIエージェント「Omakase.ai」が実現する世界

従来型チャットボットの課題を乗り越えるソリューションが、接客AIエージェントの「Omakase.ai」だ。「Omakase.ai」なら、接客力を備えたAIを様々なギミックで登場させ、能動的な接客機会を創出していくことができる。

自動応答プログラムではなく、企業やブランドの代表としてAIが直接お客様と対話するまったく新しい体験は、プロダクト評価サイトでも高評価。既に世界中で15,000体以上の接客AIエージェントが生成されている。渡邊氏はデモ画面を投影しながら解説した。

「たとえば、ランディングページの料金パートまでスクロールすると、『実際の費用、私が算出いたします!』とメッセージが表示されるようになっています。これが『Omakase.ai』における積極接客の一例です。そのままチャットに移行すれば、エージェントとの会話がスタートします」(渡邊氏)

「エージェントとの会話は自由発話。シミュレーションの際も、ざっくりした文面で条件を伝えるだけで参考値が算出されます。また、シミュレーション後には問い合わせ先や営業の電話番号を表示し、興味をもったユーザーがすぐにネクストアクションを起こせるように設計しています」(渡邊氏)

優秀な営業マンのように、スムーズにシミュレーションや案内をこなしていく「Omakase.ai」は、従来のチャットボットとは明らかに一線を画すものだ。接客AIエージェントは単なる問い合わせ対応を超え、オンライン上での購買体験そのものを大きく変える存在となるだろう。

AIにブランドパーソナリティを宿すには?

「これからのAIは“性能”ではなく“性格”の時代になる」と語る渡邊氏。とはいえ、ブランドパーソナリティをAIに宿すにはどうしたらいいのか、具体的にイメージがつかない場合も多いだろう。それをどんな企業でも簡単に実装できるようにしたのが、「Omakase.ai」の管理画面だ。

「AIエージェント性格設定」「ナレッジベース」「カスタムルール」という3つのパーソナリティ設定および、接客タイミングを決める「ウィジェット設定」という、計4つの要素によって「Omakase.ai」の接客体験は形づくられている。

「AIエージェント性格設定」では、前提となる「役割」「ターゲット」に加え、「接客態度」も自由に設定することができる。たとえば、「丁寧なコンシェルジュ風に」「明るい関西人風で」といったオーダーも可能だ。ブランドらしさや世界観をエージェントの人格に落とし込むことで、より人間味のある対話が生まれていく。

「ナレッジベース」は、いわばエージェントの「頭脳」にあたる部分。FAQや製品情報といった基礎知識を読み込ませるのはもちろんのこと、実際の接客も録音・文字起こしすることとで学習可能だ。優秀な営業マンやカリスマ接客員ならではのテクニックやナレッジを学ばせれば、再現性の高いアウトプットが期待できるだろう。

「カスタムルール」は、「思考回路」や「思考のクセ」を設定するもの。どんな風に、どんな順番で考えるのかを定義する。たとえば、ユーザーの悩みに対してすぐに商品を紹介するのは、紋切り型でぬくもりを感じない回答になるだろう。カスタムルールで「最低3回は質問してから提案する」といった接客フローをルール化すれば、ユーザーのニーズを掘り下げた上での的確なコミュニケーションが実現できる。

最後に、「ウィジェット設定」ではAIエージェントの配置などを設定可能。位置のみならず、常時表示させる/させない、ページ流入後に自動オープンとする、離脱前にオープンさせてユーザーを引き留めるなど、設定は多彩。企業ごとのマーケティング課題に応じて、配置やタイミングを自由に試行錯誤することができる。

ユーザーストレスを解消してCVR3倍! 「Omakase.ai」の活用事例

「Omakase.ai」の導入社数は400社を突破し、既に確かな成果を生んでいる。当然ながらZEALSの自社サイトにも実装されており、導入前2.01%だったCVRは約3倍の6.36%へと大きく向上した。

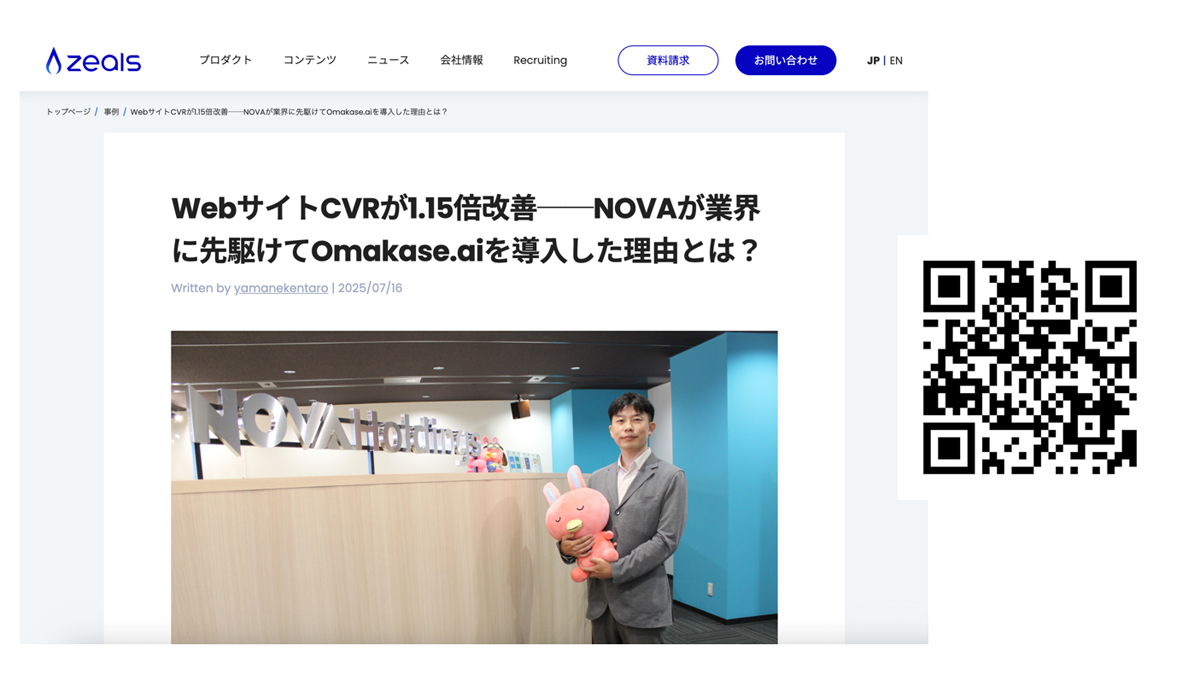

また、英会話スクール「NOVA」を運営するNOVAランゲージカンパニーでも確かな成果を発揮している。豊富なコースや料金体系によって選択肢の幅が広い一方で、すぐにCVにつながりにくいケースもあることが課題だった同社。「Omakase.ai」ならAIエージェントがユーザーの要望に応じ、即座に最適なコースを提案するので、ユーザーの迷いを解消することができる。結果、WebページのCVRは、導入前と比べて約1.15倍に改善した。公式LINEにも「Omakase.ai」を組み込み、LINEでも約1.2倍のCVR改善に成功している。数値効果はもちろんのこと、ホームページを読み込ませるだけで初期設定ができるなど、導入工数の少なさも評価される結果となった。

「ユーザーがオンライン上で感じるストレスを解消するだけで、CVRは1.15~3倍まで改善が期待できます。接客AIエージェントによるインパクトは証明されつつあるのではないでしょうか」と、渡邊氏は「Omakase.ai」の成果を示した。

「おもてなし革命」を起こすZEALS。来たるボイスコマース時代に向けて

渡邊氏は「Omakase.ai」の次のフェーズとして「チャット」から「ボイスコマース」への進化を見据えている。日本ではまだ馴染みの薄いボイスコマースだが、既に米国では音声で商品検索から購入までを完結できるサービスが広がり、生活者の購買体験を変えつつある。

時代の流れを受け、「Omakase.ai」英語版では音声ウィジェットが実装された。ブランドパーソナリティを宿したキャラクターと、まるで通話をするようにコミュニケーションをとりながら、スムーズなオンラインショッピングができる。「日本でも1~2年後にはボイスコマースが一般化するはず」と確信を持つ渡邊氏。2025年内には「Omakase.ai」日本語版でも、音声ヴィジェットが実装される予定だ。

「Omakase.ai」は初期費用・固定費不要の成果報酬システム。渡邊氏は「まずは優れた接客AIエージェントを低リスクで体験いただき、みなさまと磨き込みをしていけたらと考えています。年内に導入すれば、翌年1~3月の繁忙期には即戦力としてお役に立てるでしょう」と呼びかけた。

チャットでも音声でも、ZEALSはパーソナライズされたコミュニケーションを通じて世界中に「おもてなし」を届けていく。人の心に寄り添ったオンライン上の接客体験を追求する「おもてなし革命」は、まだ始まったばかりだ。