デジタルとマスを統合して分析することはできる

2014年は「オムニチャネル元年」と言われるようになってきました。それ自体は顧客にとって良いことなのですが、店舗にとっては頭の痛い問題がクローズアップされるようになってきました。

それは、リアルにおいてマス広告を見た顧客が、デジタル(ネット)でコンバージョンした場合、マス広告の効果をどうすれば分析できるかということです。広告効果がわからなければ、次の施策をカンに依存せざるを得なくなります。

今までは、デジタル領域のみの効果測定において、マス領域からの流入を想定した分析が行われていたケースが多かったかと思います(例えば商品購入時のアンケートに、マス広告を見たからサイトに流入してきたのか聞く、等)。

しかしそのようなことをせずとも、デジタルとマスの媒体を統合して分析することはできるのです。マス広告がデジタル領域に与えた影響があるかないかだけでなく、どれくらいの期間に渡ってどのぐらい影響がありそうか、まで想定することが可能です。

今回は、その考え方や手法について、できるだけわかりやすくご紹介したいと思います。

オムニチャネル時代にふさわしい効果測定とは?

今は昔、実店舗を持つ家電量販店がECサイトを構築した際、この2つのチャネルに連携はまったくなく、もちろん在庫の連動もなく、同じ名前だけれど実体は違う2つの店舗ということもありました。

それからしばらくして、実店舗とECサイトで「商品」の統合(いわゆる在庫連動)が起こるようになります。ですが、同じ「顧客」でありながら違うチャネルに訪問しているため、それぞれが「違う顧客」として扱ってきました。

店舗にとってみれば、「商品」を統合していますから実店舗とWEB店舗は同じ店舗。しかし、顧客にとってみれば、店舗によって受けるサービスや同じように買い物ができなければ、同じ店舗とは言えません。

そこで、「顧客」がどのチャネルに接しても、同じように買い物ができるようにしようとするのがオムニチャネルという概念です。つまり、店舗やECサイト、アプリ、広告、ソーシャルといったチャネル(顧客接点)をシームレスに統合し、どのチャネルでも顧客に同じ購買体験を提供することをオムニチャネルと言います。

顧客が、リアルとネットの違いを意識せず、時間も場所も気にせず、何でも買えるような環境が整ったこともオムニチャネルを後押ししています。1人で複数のデバイスを持ち歩く時代になり、テレビを見ながらスマホでソーシャルに投稿することも、店舗にいながらアプリで在庫を検索することも当たり前に行われています。つまり、ライフシーンに合わせてデバイスを持ち替える顧客に合わせたマーケティングが求められるようになってきています。

実際、Googleの調査資料「マルチスクリーンワールド2013」では、テレビ視聴中に別のデバイスも利用している人は65%に及び、テレビは他のデバイスと同時利用されるスクリーンであると結論付けています。

このことが意味するのは、もしオムニチャネル時代に合わせたマーケティングを実施している広告主が、出稿している広告の「効果」を分析するなら、デジタルだけの効果測定、あるいはマスだけの効果測定だけでは不十分だということです。

今、あらゆるチャネルを統合して効果を測定し、分析するアプローチが求められているのではないかと考えます。

ロックオンではテレビや新聞などのマス媒体も含めたクロスチャネル分析サービス「エビスファイブ」を始めています。セミナーも随時開催中!詳しい内容をお知りになりたい方はこちらから!

デジタル領域とマス領域、それぞれの効果測定の違い

ジョン・ワナメーカーの有名なセリフである「広告費の半分が金の無駄使いに終わっていることはわかっている。わからないのはどっちの半分が無駄なのかだ」と、「デジタルの広告はマスと違って効果を測定できる」という決めセリフと共に、デジタル領域の効果測定は歩んできたと言ってもいいでしょう。

WEBやアプリなどデジタルを対象とした効果測定は、主に、ブラウザにCookie等の識別子を付与し、コンバージョンした際にそのCookieを読み込むことで、コンバージョンしたかを判断します。言うならば「準個人(特定の個人を識別できないが、どこかの誰かとして紐付けられる情報)データ」を軸にした効果測定と言えます。

一方で、こうした手法が、テレビCMなどのマス領域で実施できるかと言えば、多くの資金と時間と労力を要するため、多くの広告主にとっては頻繁に行われていないと思います。

もっとも、マス領域の効果測定が未踏の地かと言えばまったくそんなことはなく、5~60年前からさまざまな分析手法が考案されています。ロックオン内にあるマーケティングメトリックス研究所のサイトで「50年前の広告効果測定」というという記事で仔細を明らかにしておりますが、かつては、主に広告量や広告費、販売数量をベースにした「集計データ」を対象にした効果測定が行われていました(その他、サーベイ論文としては、Leeflang et al. 2009 を参照してください)。

例えば、1968年にK. パルダによって発表された、広告の購買効果を測定する累積効果方程式(通称:

マスとデジタル、それぞれ効果測定の定義はまったく異なることがおわかりいただけたかと思います。それぞれの効果測定の概念も、対象とするデータも違うため、数字だけで紐付けようとしても、何の意味もなさないのです。

例えば、阪神と巨人が戦って、阪神が鳥谷のホームランで3‐0で勝利、一方、サッカー日本代表がコロンビア代表と戦って、大久保・本田のゴールで日本が2−1で勝利したとします。このとき、強い順番に並べるとして、

阪神>サッカー日本代表>コロンビア代表>巨人

にはなりません。得点別に並べるとしても

鳥谷>大久保=本田

にはなりません。それと同じことなのです。

マスとデジタル領域を一気通貫に分析する手法

では、どのようにしてマス領域とデジタル領域を統合した効果の分析を行えばいいでしょうか。

ここで、「市場構造の変化を考慮したブランド選択モデルによる購買履歴データの解析」(本橋、樋口、2013)という論文を参照します。

「集計データを用いたプロモーション効果の研究の多くは(中略)、 VARモデル(Vector Auto Regressive Model, 多変量自己回帰モデル)を適用し、 マーケティング変数が売り上げに与える影響を動的に捉えるというアプローチである」

少し補足していきます。

VARモデルとは、計量経済学における時系列分析の手法としてメジャーな統計的分析手法の1つです。例えば、日本の株式市場の予測を立てるのに、アメリカやイギリスを含めたほうが予測精度は向上するかを見るのにVARモデルは使われます。もし予測精度が向上するなら、アメリカやイギリスは日本の株式市場に何かしら影響を与えていると言えます。他にも、他国の株式市場が日本の株式市場に、どのような影響をどれくらい与えているか定量的な表現を得るためにVARモデルは使われます。

同じように、マーケティングの集計データをVARモデルに適用することで、マス/デジタル領域にまたがって行われているマーケティング施策が、WEB上のコンバージョンやPOSデータなどから得られる売上高や販売数量に与えている影響の有無や、その影響を定量化することができるのです。

以下は、その集計データの例です。多くのマーケッターの手元にあると思われますが、そこから分析は行えるのです。

ロックオンでは、テレビや新聞などのマス媒体も含めたクロスチャネル分析サービス「エビスファイブ」を始めています。セミナーも随時開催中!詳しい内容をお知りになりたい方はこちらから!

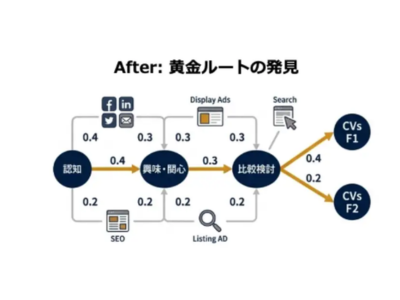

一気通貫に分析するからこそ見えてくること

ある商品の購入窓口として実店舗とWEB店舗があり、流入のための施策としてテレビCM、チラシ、WEB広告を展開している企業を例にします。

テレビCMを流し始めるとCV件数が増えた、実店舗への流入客数も増えたというのはよく聞く事例です。しかし、それがテレビCMを流したからなのか、それとも違う要因があるのかは今までわかりませんでした。

しかし前述した分析手法「 VARモデル」を用いれば、それを明らかにすることができます。つまり、テレビCMがあったからCVにつながったのか、あるいはテレビCMはたまたま流れていただけでCVの獲得に何ら貢献することはなかったのか、いったいどちらだったのかを明らかにすることができます。

この関係はマス‐デジタルに限りません。この手法を応用してデジタル‐デジタル、マス‐マスの分析をすることもできます。

例えば、DSPを使い始めたおかげでCV件数が増えたというのもよく聞く話ですが、それがDSPを始めたからWEB店舗のCV件数が増えたのか、それとも違う要因なのかを明らかにすることができます。他にも、地域限定のチラシを発行し、チラシを出していない実店舗の売上と比較して「チラシに効果があったのか」を測定しているケースもあるでしょうが、果たしてチラシを出したおかげで本当に売上を伸びているのかを数字をもって分析することが可能になります。

今までは、与えている影響がわからないまま、とりあえずは最終目的の件数(WEB店舗のCV件数や実店舗での売上、販売個数等)が増えているから何となく「この施策を始めたからじゃないですかね?」と評価していたケースが非常に多かったと思います。

ですが、今回紹介した統計的手法によって有意性(確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられる状況)を明らかにすることができるようになります。

現状からシミュレーションモデルを作成することも可能

与えている影響は、定量的に表現することが可能です。例えば、テレビCM1GRPに対してWEB店舗で獲得するCV件数は約50件だろう、といった数値で表現できます。つまり、テレビCM、チラシ、WEB広告それぞれが獲得する実店舗の売上、WEB店舗の売上の想定モデルを導き出すことができるのです。

もし、こうした結果があれば、何ができるでしょうか。

例えば、1GRPあたり、1チラシあたりの獲得単価を算出することが可能になります。他にも、実際の獲得成果と比較して、「CV件数の獲得を最大化するために何が必要か」を考えることができます。

すなわち、マス、デジタルにそれぞれ予算を決めて、その中でCV獲得件数を最大化することを考えるよりも、それらの予算を合算して、マス、デジタルの影響力を最大化し、どうすればCV獲得件数を最も多く獲得することができるのか――予算の全体最適を考えることができる、ということです。

まとめ

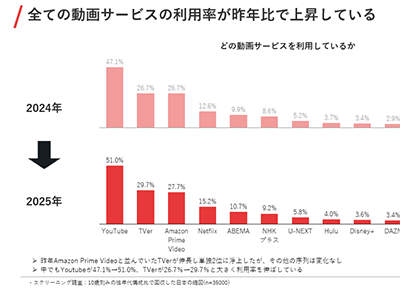

人の集まるところに広告も集まる、と言います。ネット人口が減ることは考えられず、したがって、この先ますますデジタル領域の広告は増え続けていくと考えられます。一方で、ネットに集まる人が、リアルにおいてはネットで見たことをすべて忘れていることなど有り得ないわけで、ますますオムニチャネル時代を意識したマーケティングの重要度が増すでしょう。

そのとき、マス領域だけの効果測定、デジタル領域だけの効果測定よりも、マスとデジタルを横断して効果測定したほうが、より実態に近く、次のアクション—すなわち成果を最大化するための全体最適につなげやすいはずです。

「広告費の半分が金の無駄使いに終わっていることはわかっている。わからないのはどっちの半分が無駄なのかだ」という言葉は、デジタル領域だけでなく、マスの世界でも、今は昔になりつつあります。

【参考文献】

- Google, "マルチスクリーンワールド 2013"

- 竹内淑恵(2010), "広告コミュニケーション効果―ホリスティック・アプローチによる実証分析",千倉書房

- 本橋永至, 樋口知之(2013), "市場構造の変化を考慮したブランド選択モデルによる購買履歴データの解析", マーケティングサイエンスVol. 21 No.1,2013

- 沖本竜義(2010), “経済・ファイナンスデータの計量時系列分析”

- Leeflang, P. S. H., T. H. A. Bijmolt, J. van Doorn, D. M. Hanssens, H. J. van Heerde, P. C. Verhoef, J. E. Wieringa (2009),"Creating Lift Versus Building the Base: Current Trends in Marketing Dynamics", International Journal of Research in Marketing, Vol. 26

ロックオンではテレビや新聞などのマス媒体も含めたクロスチャネル分析サービス「エビスファイブ」を始めています。セミナーも随時開催中!詳しい内容をお知りになりたい方はこちらから!