直営店はいわば“オフラインのD2C”

D2Cと聞くとどうしてもオンラインのイメージを持つが「直営店は端的にいうとオフラインのD2C」だと猿渡氏は定義する。猿渡氏の考える直営店の6つの目的とは何か。

1つ目は売上促進。年始の福袋やクリスマスギフトセットなどシーズナルなキャンペーンや、店舗オリジナルのセット販売、雨の日キャンペーンなどを実施。各店舗が独自で行った売上促進施策のうち、効果の大きかった施策は全店へスピーディに展開する。

2つ目はブランドの認知度と信用力のアップ。利益率を考えると実店舗よりECの方が効率的なことは明白だ。しかし「店舗には顧客との接点づくりや、ブランド認知への貢献を期待しています」と猿渡氏はいう。店内は白を基調として、アクセントカラーにAnkerブルーを採用。世界観を伝えながら販売し、イメージを定着させることが狙いだ。たとえば、福岡のAnker Store 天神地下街は九州最大の繁華街である天神のショッピングスポットに位置し、店舗の前を1日に何万人もが通過する場所。店舗前を通る人々の目に自然と触れ、ブランドの存在感のアピールに繋がっている。「ブランドへのタッチポイント増やすことが大事だと考えています」(猿渡氏)。

3つ目は「お客様のニーズ」の把握。毎日各店舗から送られてくる日報で来店者数、購入者数、平均単価などの情報を収集している。単純な来店数だけではなく、購入の目的や接客上の留意事項なども意識して記載する。収集した情報から、来店数が少ないのか、来店はあるが購入につながらないのかなど課題を分析。蓄積したデータを基に売り場づくりや接客を改善し、また好事例は他店舗に展開して、Anker Store全体の底上げにつながる施策を打ち出している。

直営店で集めた顧客情報は、実際どのように活用しているのか。「たとえば、弊社のバッテリーや充電器は一見似たような製品が多いんです」と猿渡氏は切り出す。オンライン上には類似製品の比較表を掲載しているが、直営店で比較表を展示した際、「Power Delivery」や「10,000mA」という言葉にピンと来ておらず、実はその比較表に記載されている内容が直営店の顧客にはわかりにくいということが判明した。

そこで、「2泊3日の旅行ならこの充電器がおすすめ」など、ユーザー目線での紹介に変更。細かい充電規格や容量などがわからなくても自分に合う製品を選べるようにした。改善点は直営店だけでなく、家電量販店などのPOPにも活用している。

アクセスを考慮した3つの店舗展開

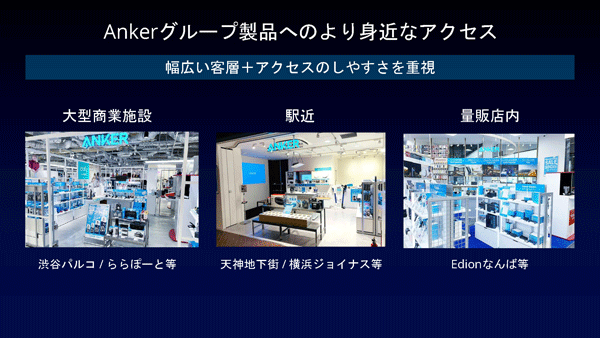

4つ目は、Ankerグループ製品へのより身近なアクセスを作ること。出店している場所は3パターンに分けることができる。

まずは渋谷パルコなどの大型商業施設。施設自体の集客力が最大のメリットで、アパレルや飲食店など多様な店舗が入っているため、Anker Storeを知らなくてもふらっと入店してくる層が見込める。オンラインでは得られない接点だ。店舗での接客が良く、気持ちいい体験をすることで、その後のオンラインでの購入も期待できる。Ankerグループのファンや潜在顧客を増やすチャンスになる。

次は駅近。先の天神地下街のように、の圧倒的な交通量がメリットである。購入にまで至る方の人数は商業施設や家電量販店に劣るが、人通りの絶対数が多いので、Ankerのロゴを目にしてぼんやりとでも認知されることが重要だという。「駅で見たことがあるブランドだ」と想起されれば、オンラインの購入転換率にもプラスの影響があるからだ。

最後は家電量販店内で、現在は大阪と京都の2店舗で限定的に展開中。電化製品を買うなら「とりあえず家電量販店に行こう」と考える消費者も一定数存在する。何かしらの目的や購入意欲を持って来店されるお客様に対して、自社製品の伝えることができる点がメリットだ。