研究者が四苦八苦している、生成AIの利口さ

今井:藤平さんも既にお気づきだと思いますが、ChatGPT4は膨大なデータを学習している分、よくも悪くもジェネラリストすぎるんです。

藤平:そうですよね、その実感はあります。

今井:すごく物知りで、人間より圧倒的に知識を持っているのに、なぜか科学的な発明をしたり、尖ったものを生み出したりすることはできない――これは、研究者が今、四苦八苦している課題です。

僕の周辺でも、科学的な発明をすべてAIにやらせてみよう、ノーベル賞を目指そうというような研究を行っているのですが、これがまあ難しい! 普通こんなにたくさん物を知っていたら、何か特化した発明の一つや二つできそうなものですが、今のAIにはそれができません。

ですので、特定の領域に精通して突き抜けている人にAIが敵うということは、特にクリエイティブな仕事においては、長期的に起こらないだろうと僕は考えています。

藤平:それは勇気付けられる話です。社内でよく「再現性」というキーワードが出ていて、要はあまりにも属人的すぎる仕事のアウトプットを繰り返せるように、たとえばメソッド/フレームワークなどにできないかということなのですが、進みはまだまだです。が、そのガラパゴス感が、結果としてAIに代替されにくい価値になっているのかな、と。学ぶことはもちろんですが、「自分らしくどんどんアウトプットする」という態度も大事ですね。

今井:これから先、AIが発展していった先には「人間の不完全さ」がより価値を持つようになってくるだろうと考えています。

AIが絶対に持ち得ない「この人がやってくれたという価値」

今井:ちなみに藤平さんたちの仕事は、成果を定量的な指標で測られることがありますか?

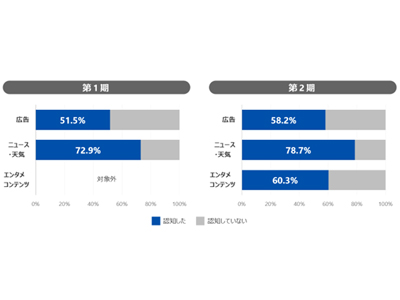

藤平:投資対効果の検証は年々高度化していっていますが、まだ不透明な部分も多いです。事業における広告コミュニケーション“だけの”効果の可視化は難しいですし、「広告クリエイティブがよかった」となったとしても、それがキャッチコピーなのか、アートディレクションなのか、もしくはキャスティングなのか、といったところまで追い込んで理解するのは難しく。さらにその手前で行われているディレクションそのものの効果測定は、あまり進んでいないのではないかなと思います。

今井:それならば、なおさらAIと置き換えるのは難しいですね。これは僕個人の意見として受け取っていただきたいのですが、生産能力や効率性などの指標でほぼ完全に定量的な測定/評価が可能な分野の仕事は、遅かれ早かれAIのものになると思います。対して、クリエイティブ産業のように、定量化しきれないところがある複合的な分野の仕事は、AIがどれだけ発展しても、完全に代替するのは難しいでしょう。

もう一つ付け加えるとすれば、人間がする仕事には「人間に付随するところの価値」があります。たとえば、対談の前に調べたところ、藤平さんはクリエイティブ業界ですごく活躍されているようでした。そんな藤平さんに手掛けてもらったという価値も、藤平さんの仕事にはおそらく付随しているはずで、その価値を含めて藤平さんの仕事は評価されていくことになると思うんですね。技術的に云々というより、人間の感情的なところで「人間にくっついている価値」はたしかにあって、これが重視される分野では、やはりAIによる代替は難しいと思います。

藤平:今のお話は、本にも書かれていましたよね。たしかに、感覚的な話ですが、著名で実績のあるコピーライターが「ありがとう。」くらいシンプルなコピーを書いたら、「色々検証してくれた上で、この人がこれがベストと考えるならそうかもしれない」と思えるかもしれませんが、AIが「ありがとう。」というコピーを返してきたら「いやいや、『ありがとう。』って……」となってしまう気がします。

先ほど「AIはジェネラリストすぎる」という会話がありましたが、他方、クリエイティブ・ディレクターやコピーライターはかなり強烈な“らしさ”を持っていて、それを武器に仕事をしています。そう考えると、「再現できない強み」を突き詰めていければ、まだまだ役割はありそうです。

今井:こんな本を書いておいてなんですが、人間をなめたらダメですよ(笑)。僕はAIの時代だからこそ“頑張っている人”を個人的には評価したいですし、自分自身もAIの時代だからこそ創作活動とかやりたいなと思っています。