サッカーの聖地をブランド化する「THE国立DAY」

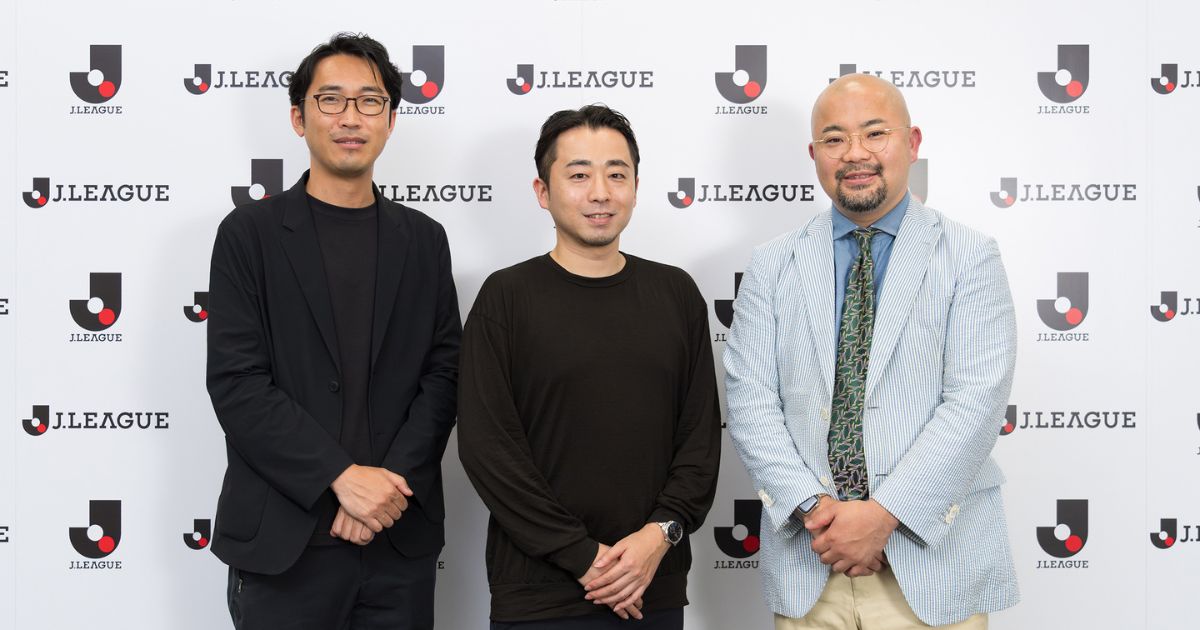

平地:まずは「THE国立DAY」とは何か、その概要と特徴について教えていただけますでしょうか。

鈴木:「THE国立DAY」という名称が正式についたのは2024年からです。それ以前は特に冠をつけず国立競技場での試合を開催していました。

この名称をつけた背景には、Jリーグの国立競技場開催試合を「ブランド」として確立したいという強い思いがあります。単なる試合開催ではなく、お祭り感や特別な価値を提供できる場所を用意することで、「Jリーグの国立開催は面白い・また行きたい」という認識を広げていきたいと考えていました。

また、国立競技場はアクセスしやすく利便性の高い会場です。国立競技場での開催試合で新規来場いただいたお客様は、その後、約3割程度が再来場していることがわかっています。

竹渕:国立競技場で試合を開催することには、クラブにとってもメリットがあります。

国立競技場という国内有数のキャパシティを誇る会場で試合を行うことは、クラブにとっての大きな露出の機会にもつながっています。これはスポンサーにも波及し国立競技場に集まる数万人規模の観衆に向けてサンプリングや広告露出といったアクティベーションが行えるのです。

クラブによってはTHE国立DAY限定の特別協賛を行い、普段の規模を超えた収益も期待できます。グッズの売上も普段の試合では考えられないほどの金額が見込めるのです。

平地:国立という巨大な会場を活用して、ファン・サポーター、スポンサー、クラブ、リーグのすべてがWin-Winになる取り組みを行っているんですね。実施クラブはどのように決めているのですか。

鈴木:シーズン終了後、次シーズンの国立開催日程を全クラブに共有し、挙手制で決めています。リーグは集客施策や演出・プロモーションに関する支援・伴走をしています。

THE国立DAYでホームタウンを認知・好きになってもらう場に

平地:国立での試合開催を単なるキャンペーンや単発のイベントではなく「THE国立DAY」としてブランド化したのには、どのような狙いがあったのでしょうか。

鈴木:大きく2つの狙いがあります。1つは、THE国立DAYを、新規層やライト層向けの「ショーケース」としての役割を担えるよう、継続した取り組みとして実施したかった点です。THE国立DAYには先ほどお話しした通り、ファン・サポーターだけでなく、スポンサー、クラブ、リーグにあらゆるところで活用可能性が高いためです。

もう1つの狙いには、各クラブのホームタウンの活性化があります。私たちがブランド化にあたり、特に配慮したのは「各クラブのホームタウンのファン・サポーター」です。たとえば、清水エスパルスや鹿島アントラーズが国立で試合を行う際、「なぜホームタウンでやらないのか」という声が挙がることも考えられました。しかし、我々は国立競技場の試合を「ホームタウンを離れた場所で、自分たちのクラブをより多くの人に見てもらい、発信する場所」と位置づけています。

竹渕:国立競技場は様々な名シーンが生まれた「サッカーの聖地」と呼ばれており、Jリーグ、各クラブにとって特別な場所です。この聖地を活用し、ホームタウンのプレゼンスを東京で高める機会として捉えていただきたいのです。

実際にホームタウンの魅力を伝える取り組みがTHE国立DAYでは行われています。ホームタウンを軽視しているわけではなく、むしろ東京での開催を通じて、地元に還元したいという強い思いが込められています。

平地:東京でも「よさこい祭り」や「阿波踊り」など、各地域のお祭りが進出していますが、それに近い感覚ですね。ちなみにロゴを作ったのも、ブランドを確立するためですか。

鈴木:そうですね。ブランドロゴは、上から見た国立競技場を模したデザインを採用しています。これまでのJリーグには「金J(フライデーナイトJリーグ)」というブランドはありましたが、プロ野球の交流戦やポストシーズンのように、レギュラーシーズンにメリハリをつける要素が不足していました。そこで、「THE国立DAY」という異なる切り口を用意し、新たな楽しみ方を提供したいと考えました。