楽天グループのAI領域における取り組み

MarkeZine:はじめに、AI領域における楽天グループの取り組みについてお聞かせください。

伊藤:楽天グループは、日本企業の中でも特に積極的にAI活用を推進してきた企業の一つだと思います。グループ全体で「トリプル20」を掲げており、具体的にはAIを活用することで「マーケティング効率」「オペレーション効率」「クライアント効率」を20%向上させることを目指し、様々な取り組みを推進してきました。こうした社内のプロジェクト推進はもちろんのこと、AIによる事業価値の向上にも力を入れています。

MarkeZine:楽天インサイトでは、どのようにAIを事業に取り入れているのでしょうか?

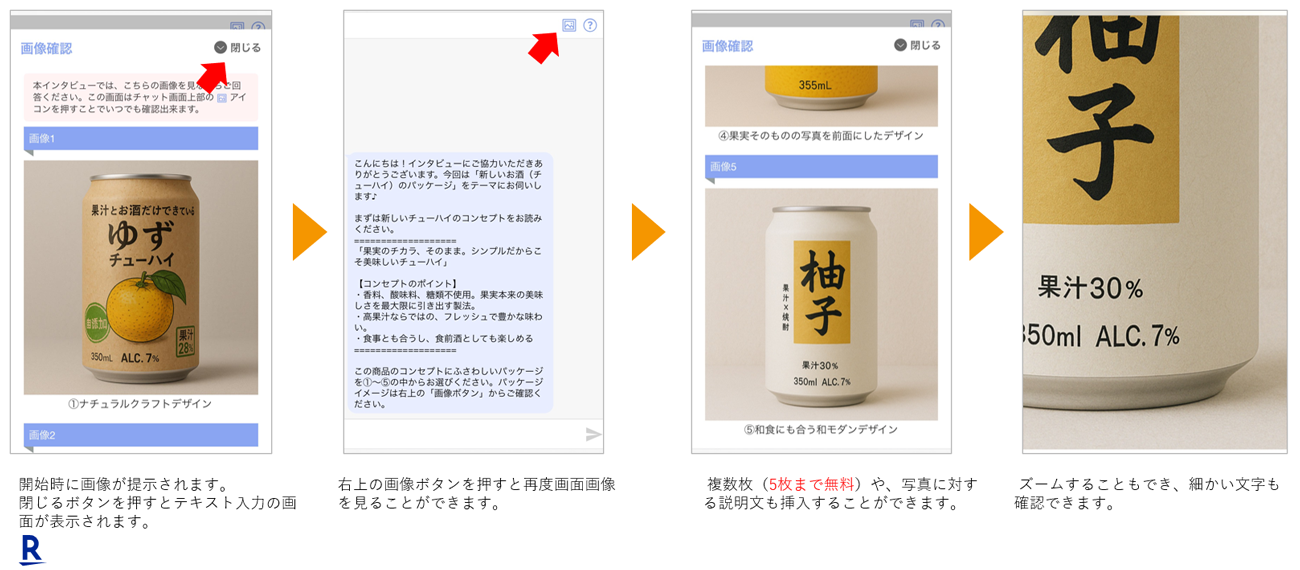

伊藤:リサーチ・データ分析の領域において、AIを用いたツールの開発・提供を進めています。具体的には、アンケート結果を基にターゲットのプロファイルを自動生成するAIツール「楽楽プロファイル」や、チャット形式で消費者のインサイトを深掘りできるツール「AIチャットインタビュー」が代表的な製品です。AIにより、マーケティングリサーチは大きく進化しています。

従来型のマーケティングリサーチの課題

MarkeZine:では、ここからはAI時代のマーケティングリサーチについてお聞きしていきます。まずは、先ほど紹介いただいた「AIチャットインタビュー」開発の背景をうかがえますか?

伊藤:開発の背景にはいくつか理由がありますが、やはり大きいのは、企業のマーケティングアクションの高速化です。商品開発を「アジャイルに進めていく」といった表現は、少し前まで主に市場の変化が激しいIT系のソリューションで使われる印象でした。しかし、最近は中長期で計画的な企画開発を行う食品メーカー様などでも当たり前に使われるようになっています。

そうした中で、ある程度の規模で定性調査を実施するとなると、1.5~2ヵ月のリードタイムが必要になります。スケジュールや効率性の観点で、従来型のリサーチは直近のマーケティングアクションと乖離が生じているのではないかと考えていました。

鈴木:また、事業会社の志向性が「プロダクト起点」から「生活者起点」へシフトしている中、設計などが綿密に練られた従来型の調査だけでなく、よりカジュアルに生活者の声を集めたいといったニーズも高まっています。

伊藤:こうした業界の変化を受け、リサーチ会社として危機感にも似た課題意識を持っています。そこで、現在のマーケティングリサーチにおけるニーズに応えるべく開発したのが「AIチャットインタビュー」です。これは、定性調査専門のプロのリサーチャーの知見を注入し、楽天グループのテックメンバーが試行錯誤しながら磨き上げているソリューションで、AIのインタビュー力の高さが強みです。

「質×量」を両立、リードタイムも2ヵ月から5日に短縮

MarkeZine:では、改めて、AIチャットインタビューの基本的な機能を教えてください。

伊藤:AIチャットインタビューは、従来の定性調査では難しかった「多数の意見収集」と「インサイトの獲得」の両立を実現するソリューションです。通常のインタビュー調査だと数時間かけても話を聞けるのは10人前後ですが、AIがモデレーターを務めることで、一度に多くの調査対象者へチャットインタビューを実施することができます。50~数百人規模の深掘りされた定性データをスピーディーに収集することができるわけです。

また、時間の制限も大きく改善されます。従来の定性調査では1.5〜2ヵ月要していたリードタイムが、最短5営業日まで短縮されるので、マーケティングアクションの大幅なスピードアップに繋がります。

MarkeZine:1.5~2ヵ月が最短5日になるというのは、かなり大きな違いですね。

鈴木:加えて、マーケティングの工数やコスト削減にも寄与します。もちろん、マーケターがインタビューに立ち会う時間を持てるのが理想ですが、現実的にはなかなか難しいことも多いでしょう。その点、AIチャットインタビューでは、マーケターをその場に拘束することがありませんし、インタビュー結果の納品時にAIが解析・要約したサマリーも提供させていただくので重要な部分をクイックに把握できます。マーケターの工数削減という点でもお役に立てるのではないかと考えます。

CEPの抽出でも有用、定性的な意見を定量的に把握できる

MarkeZine: AIチャットインタビューは、どのような使い方が想定されますか?

伊藤:AIチャットインタビューの使い方としては、大きく次の3つがあります。

1つ目はこれまでの定性調査の代替的な用途です。費用やスケジュール面で、本当は定性調査を行いたいが、時間・費用・スケジュールの制約があり実施が難しいといった場合に活用いただけます。

2つ目は、定量調査や定性調査の補完的な使用です。定量調査を行う前の仮説整理として、たとえばAIチャットインタビューで生活者の価値観や意識を把握し、それを選択肢に反映するといった使い方があります。また、定量調査の実施後に、もう少し深掘りしたい部分について追加で調査するパターンもあるでしょう。

3つ目が最近増えている使用方法で、定性的な意見を定量的に収集することを目的にしたケースです。たとえば、消費者が商品やサービスの購入を考える際に、特定のブランドを思い出す「きっかけ」となる状況や目的であるカテゴリーエントリーポイント(CEP)を抽出するための調査では、消費者がブランドを想起するきっかけとなる「状況」を明らかにする必要があります。

このように実態を把握しづらいテーマは調査が難しく、定量調査にしてしまうと選択肢に影響された結果が出てしまいます。とはいえ、定性調査は量的な問題で網羅性が担保できません。AIチャットインタビューなら、そうした抽象度の高いテーマについても、数百人の定性情報を取得した後、量的に変換して分析することが可能です。

鈴木:CEP抽出の調査については、どのような場面・状態で、どのようなニーズが発露するのかを辿っていくような形で、AIチャットインタビューを実施されるケースが多いですね。具体的な出来事を体験した際のエピソード記憶も含めた回答データを多数回収できるため、多くの企業様に満足いただいています。

人間のインタビュー力をAIでカバーできるのか?

MarkeZine:人間とAIとでは、チャットインタビューの対応力が違うのでは?という疑問があるのですが、その点はいかがでしょうか。

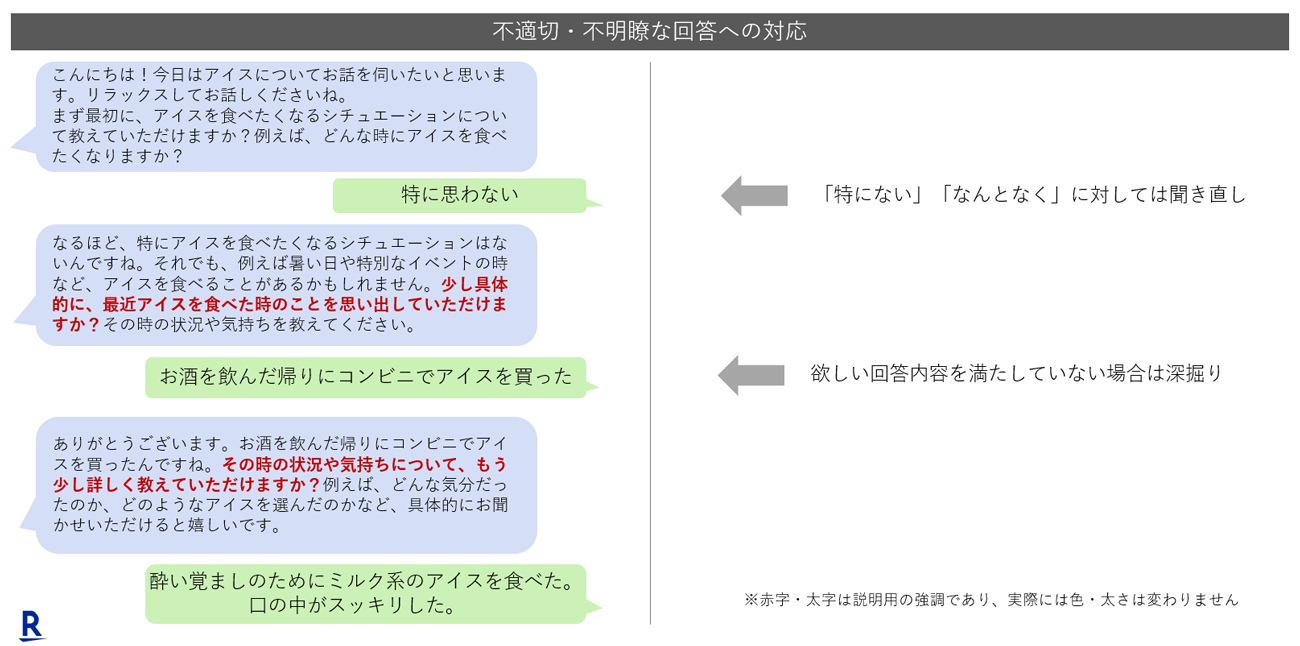

福田:AIチャットインタビューは、定性調査を専門とするリサーチャーの知見をプロンプトエンジニアリングに反映させています。一問一答ではなく回答者のペースに合わせて質問を進めることで、均質かつ網羅的な情報収集が可能であるほか、「なぜ」を繰り返しながら価値観を深掘りするので、質の高いデータが取得可能です。

また、調査目的に合わせて、AIモデレーターの人格や口調のトーンなどを設定することもできます。他にも、回答者の発言への寄り添い、共感、傾聴、うなずき、丁寧な聞き返し、本題からズレてしまった話題のさりげない修正などを通じて自然なインタビューを実現します。

さらに、インタビューの最後には会話のサマリーを自動生成して表示し、その内容を回答者に見ていただきます。その場で回答を確認・訂正できる仕組みがあるので、インタビュー内容の齟齬も起きにくくなっています。

橋場:これまでインタビューのモデレーションや分析の作業は「個人商店のようである」と言われていました。スキルや知見がどうしても属人的になってしまう、という意味です。

私はリサーチャーとしてAIチャットインタビューの開発に携わりましたが、自分のリサーチスキルをプロンプトに落とし込んでいく過程で、技術と知見の言語化・棚卸ができたと感じています。

たとえば、デプスインタビューには「プロービング」という手法があります。これは、モデレーターが回答者の発言から「もっと詳しく聞いてみたい」「新たな視点や示唆が含まれている」と感じた箇所を深掘りする手法のことで、潜在的なニーズを掘り下げるための手がかりや糸口となり得る重要なポイントです。AIチャットインタビューでは、このプロービングも言語化し、プロンプトに落とし込みました。

マーケティングリサーチでも人間にしかできない領域は残ると思いますが、AIを活用することでむしろ進化する領域もあります。ことインタビュー力に関しては、AI活用により、組織内でスキルが標準化されるというメリットが見込めるでしょう。

リサーチで「人間にしかできないこと」「AI活用で進化すること」

MarkeZine:これからマーケティングリサーチでは、「AIを活用して効率化できること」「人間にしかできないこと」「AIを活用することで、むしろ進化(深化)できること」をどのように区別して考えるとよいでしょうか?

橋場:AIは大量のデータ収集とインサイト抽出といった数をこなす調査が得意です。一方で、複雑な事象の背景理解、話し方や表情、人となりまで含めた深い分析、さらに点と点をつなぐインサイトの導出などは、まだ人間にしかできない領域であると考えています。

鈴木:AI活用でさらに進化することとして、たとえば「人には言いにくい本音を引き出すこと」が挙げられるのではないでしょうか。センシティブな話題(体の悩み、健康課題、コンプレックス商材など)でも、AIなら回答者に心理的負担をかけず、フラットに引き出すことが可能です。

橋場:また、世論を二分するようなテーマでは、インタビュー対象者が「モデレーターはどちら側の意見だろう」ということを気にしながらお話しされることがあります。その点、AIが相手だとそのようなことを気にせず、ご自身の意見を自由に述べることができます。テーマによっては、AIのほうが分厚いデータが取得できるのです。

加えて、AIチャットインタビューでは自身の考えを整理する時間を自由に取れるので、モデレーターを気にせず、自分のペースでしっかり考えて回答することができます。対人のインタビューより本音を引き出しやすいのは、こういった点も関係していると思います。

・AIを活用して効率化できる部分:大規模なインタビュー調査を実施する際の「時間・労力・コスト」、大量のデータの解析・分析

・人間にしかできないこと:多様な要素(表情、話し方、対象者の雰囲気など)を踏まえ、点と点を繋げていくインサイトの導出

・AIを活用することで、むしろ進化(深化)する部分:テーマや内容、モデレーターの意見、回答のペースなどを気にせず、より本音を引き出せる

【予告】埋もれていた生活者の本音を引き出すアプローチを紹介

伊藤:本日は「AIチャットインタビュー」をメインにAI活用をテーマにお伝えしてきましたが、楽天インサイトは、2025年9月開催の「MarkeZine Day 2025 Autumn」で「“育休パパ”の声が未来の商品をつくる ー AIが引き出す、生活者インサイト最前線」をテーマに講演する予定です。画像・テキストなど多様な定性データをAIで分析し、今まで埋もれていた生活者の本音を引き出すアプローチを紹介します。生活者インサイトの解像度を一段引き上げたい方にぜひ参加いただきたいです。

MarkeZine:AIだからこそ、他者を意識したり、自分の見え方を気にしたりしない「育休パパの本音」が明らかになるかもしれませんね。最後に今後の展望をお聞かせください。

伊藤:AIを活用したサービスは、従来の調査手法に変革をもたらすインパクトを持つものとして位置づけており、引き続き高い成果を出すべく目標を設定しています。

楽天グループの強力なテックチームと楽天インサイトが培ってきたリサーチ領域の専門性を組み合わせることで、リサーチ×AIで業界を牽引していきます。そして、お客様のマーケティングアクションの高度化・スピードアップに貢献していきます。