米国発ベンチャー×日本に根ざした教育企業がタッグを組む「Udemy」事業

米田:私は、リサーチのご相談を受ける時、どうすればビジネス課題の解決に繋げることができるかを最重要視しているのですが、障壁は多々あります。どんなに示唆に富んだ分析をしたとしても、それがビジネス課題解決に繋がらない要因の1つに、リサーチの目的が、意思決定者とリサーチ実施者の間で合意されていないということがあります。

特に、グローバルプロジェクトにおいては、グローバル戦略を推進するための世界共通のインサイトを見つけたいグローバル担当者と、現地のローカルユーザー特有のニーズにできるだけ応えたいローカル担当者では、同じリサーチデータや分析結果から示唆されるインサイトについて議論していても見ている方向性が違い、ゆえに意思疎通がうまくいかないことが非常によくあります。

そんな中、今回ご紹介するUdemyさんとベネッセさんのケースは、日本におけるリサーチ結果を、グローバルの事業戦略にしっかりとつなげ、ローカルユーザーのニーズにも着実に応えられる解決策に繋げているという素晴らしい事例です。色々お話をうかがっていければと思います。

では菊地さん、まずはUdemyのサービス紹介をお願いします。

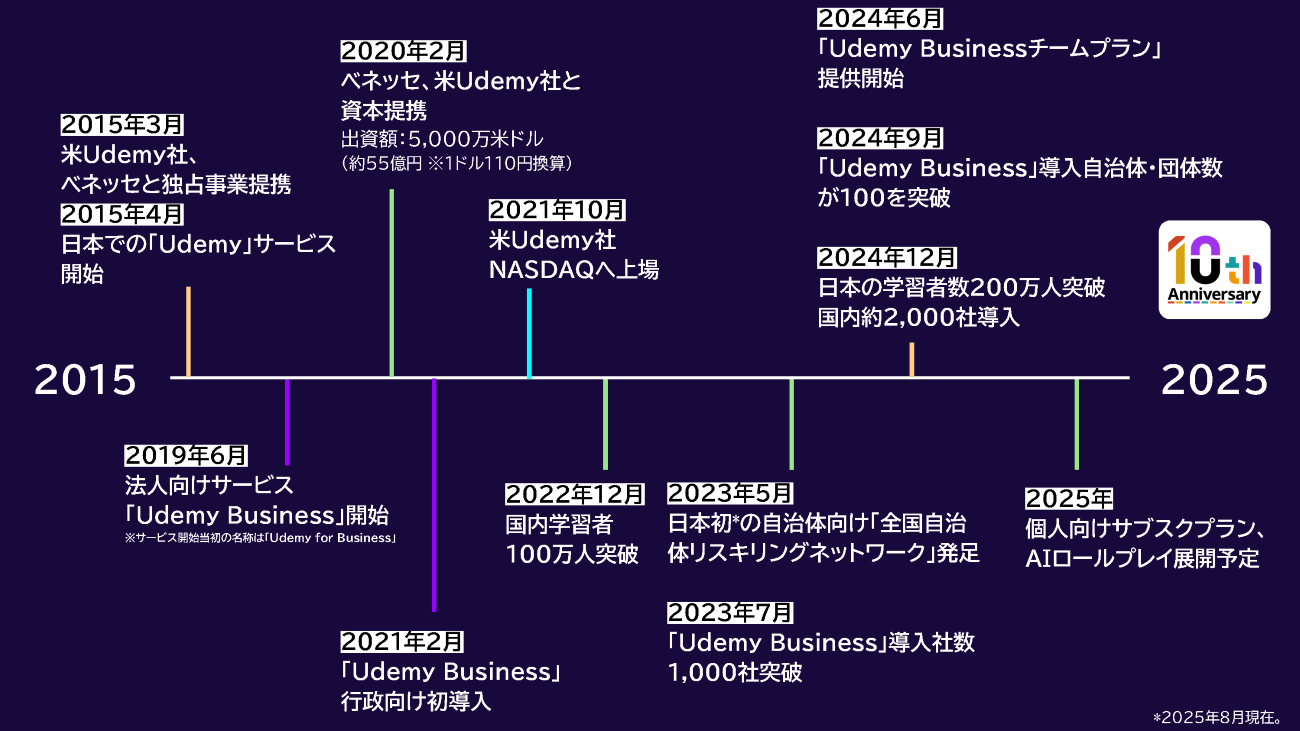

菊地:Udemyは、世界中の専門家が講師となり、ビジネススキルやIT・デザイン、自己啓発など、様々な分野を学べるAI搭載型の学習プラットフォームです。本社はサンフランシスコにありまして、日本展開は2015年に開始し今年で10周年を迎えました。日本参入当初からベネッセとパートナーシップを組んでおり、BtoCビジネスからスタートし、2019年からはBtoB、現在は行政・自治体向け(BtoG)にも広がっています。

Udemy, Inc. Director,Head of Marketing, New Ventures at Udemy

新卒でP&G Japanに入社し、定量・定性リサーチに携わった後、2012年にFacebook(Meta)に転職。東京オフィスの営業戦略部門、シンガポールのアジア本社でのBtoBマーケティング、アメリカ本社でのBtoCマーケティング(FacebookプロダクトおよびWhatsAppのブランディング)など、幅広いグローバルマーケティング業務を経験。2020年末にUdemyに転職し、日本・韓国・ベトナムの3市場を対象に、BtoC・BtoB両面のマーケティングを統括。現在はサンフランシスコ本社を拠点に、グローバル事業拡大に取り組んでいる。

米田:Udemyさんとベネッセさんのパートナーシップはどのような形で進んでいるのでしょうか?

菊地:私たちの協業は非常にユニークです。通常、SaaS企業は複数の販売パートナーと連携しますが、Udemyとベネッセは1対1の独占的パートナーシップを結んでいます。

当初は、Udemyが戦略・製品開発、ベネッセが販売という分業体制でしたが、今では共同開発や共同リサーチを通じ、日本からのインサイトがグローバル戦略にも反映されるようになりました。最近来日したUdemyの新社長ヒューゴ・サラザンが、「このパートナーシップそのものが、Udemyの文化を象徴している」と語ってくれたのが印象的でした。

米田:杉原さんはベネッセさん側として、このパートナーシップについてどう考えていますか?

杉原:私も菊地さん同様に非常にユニークな協業と感じています。Udemyのような当時、米国のスタートアップだった企業と、ベネッセのような日本の教育企業がここまで協働できているのは、両社のビジョンが一致しているからです。どちらも「教育」を中核に据えた企業であり、その思想の共有が強固な関係性を支えています。

また、ベネッセは日本市場に深く根ざしており、子ども向け教育で培った知見が、大人の学習にも活かされています。学習者理解に基づくプロダクト開発やマーケティングで、Udemy事業にも付加価値を提供できていると感じています。

株式会社ベネッセコーポレーション 社会人事業本部 マーケティング統括

ベネッセに新卒入社後、進研ゼミ小学講座で教材編集とデジタルコンテンツ制作に従事。その後、Udemy事業の立ち上げに参画し、約6年間にわたりマーケティング戦略の立案から実行、事業開発まで幅広く担当。リサーチへの関心から全社の経営企画部門に異動し、事業責任者や経営層の意思決定を支援する調査業務に2年間従事。現在はUdemy事業に復帰し、マーケティング統括部にて戦略立案および組織開発を中心に取り組んでいる。

日本のインサイトを探るN1分析プロジェクトを発足

米田:では、皆さんと実施したN1分析プロジェクトに話題を移します。日本人のオンライン学習者のN1探索をしたいというのが、プロジェクトを開始したきっかけでしたよね。改めて、当時抱えていらしたビジネス課題について教えてください。

菊地:日本に進出して10年を目前にして、それまで以上のユーザー拡大・ビジネス伸長を目標にした時、何が足りないのか、どこに伸びしろがあるのか知ることから始めたいと思いました。

Udemyのようなグローバルに展開されるテック製品は、機能自体は世界共通ですが、市場ごとのポジショニングの取り方は異なるものです。また、ポジショニングは一度定義したら簡単には変えられず、ターゲット設定も含めて慎重な判断が求められます。

しかし当時は、本社が一方的に設定したフレームワークを日本にそのまま適用する方針となっていて、現場では違和感がありました。誰をターゲットにすべきなのかも不明瞭で、日本リージョンとして納得感が持てない状況でした。

そこで私たちは、まず日本市場の深い理解が必要だと考え、定量だけではなく定性のアプローチでN1分析を実施することにしました。また、このプロジェクトをローカルで完結させるのではなく、グローバルの意思決定者にも理解してもらう必要がありました。

つまり、分析の目的は2つです。1つは、日本市場の確かなインサイトを把握すること。もう1つは、グローバルのフレームワークをローカルに適用する際には、現地の実態を反映した設計が不可欠であることを、本社に理解してもらうことでした。