商品の市場浸透をデータで比較する

第3回では、「間口・奥行き分析」を通じて、自社の商品が消費者にどのように購入されているのかを比較しました。今回のテーマは、それをさらに深め、新規顧客の獲得(トライアル)と、その後の継続購入(リピート)の両面から顧客行動を捉えることです。

新規顧客の獲得はもちろん重要ですが、獲得した顧客が定着し、継続的に購入してくれることも事業の成長には欠かせません。しかし多くの企業では、新規獲得施策に注力する一方で、初回購入後の顧客行動やリピート構造を十分に把握できていないのが現状です。

そこで役立つのがトライアル&リピート分析です。初回購入(トライアル)からその後の継続購入(リピート)までをデータで追うことで、以下のようなマーケティング上の重要な問いに答えることができます。

- 今回の商品リニューアルの反響はどれくらいあったのか?

- トライアルは多く獲得できたのか?

- どれくらいリピートにつながっているのか?

本稿では、トライアルとリピートの獲得状況について、業務の場面でどういった指標をもとにどのような解釈・判断を行うべきかを、実際のデータを用いながらご紹介できればと思います。また本稿の最後には、より高度に見るためのアプローチについてもお話ししますので、ぜひ最後までご一読ください。

トライアル&リピート分析に用いる指標

トライアル&リピート分析とは、商品やサービスの初回購入(トライアル)から再購入(リピート)に至るまでの顧客行動を定量的に捉えることができる分析手法です。多くのプロダクトにおいて、新規獲得だけで売上を継続的に拡大することは難しく、顧客がその商品を「もう一度購入するかどうか」が中長期的な成長を左右します。具体的には、次に紹介する指標で消費者の行動を捉え、評価を行います。

新規購入者数

対象者全体(例:全ユーザーや全会員など)のうち、分析期間中に該当商品・ブランドを初めて購入した顧客の数を表します。いわゆる「トライアル客」に該当します。この指標は、マーケティング施策や新商品導入が新規顧客の獲得にどれだけ貢献したかを評価する上で基礎となります。また、週次や月次、施策単位での推移を追うことで、集客力の変化やプロモーションの効果検証にも活用できます。

トライアル率

対象者全体のうち、これまでに該当商品を初めて購入した人の累積割合を表します。時間の経過とともに上昇していく指標であり、市場内におけるトライアルの浸透度合いを定量的に把握することができます。

この指標は、商品やブランドがどの程度「まだ試されていない潜在層」を開拓できているかの尺度になります。セグメント別やチャネル別に分解することで、ターゲットの広がりや開拓余地を把握することができます。

累積反復率

対象者全体のうち、該当商品を2回以上購入した人の累積割合を示す指標です。単発購入ではなく、継続的な選択(定着)につながったかどうかを累積的に捉えることができます。この指標を用いることで、時間の経過にともなうリピーターの積み上がり状況を可視化できます。また、初回購入後の体験設計やCRM施策が、どれだけリピート行動を促せているかの評価にもつながります。

リピート率

「累積反復率÷トライアル率」で算出される指標で、新規購入者のうち、どれだけがリピーターに転じたかを表す比率です。つまり、「商品を試した人のうち、どのくらいが継続的に購入しているか」というトライアルからリピートへの転換効率を示します。この指標は、単なる話題性ではなく、商品や体験が継続利用に値するものであったかどうかの質的評価に有効です。トライアル率とセットで見ることで、「新規は多いがリピートにつながっていない」といったボトルネックの特定にも役立ちます。

市場への浸透を比較するための方法

棒+線グラフでの比較:獲得数と構成比の変化を同時に視覚化

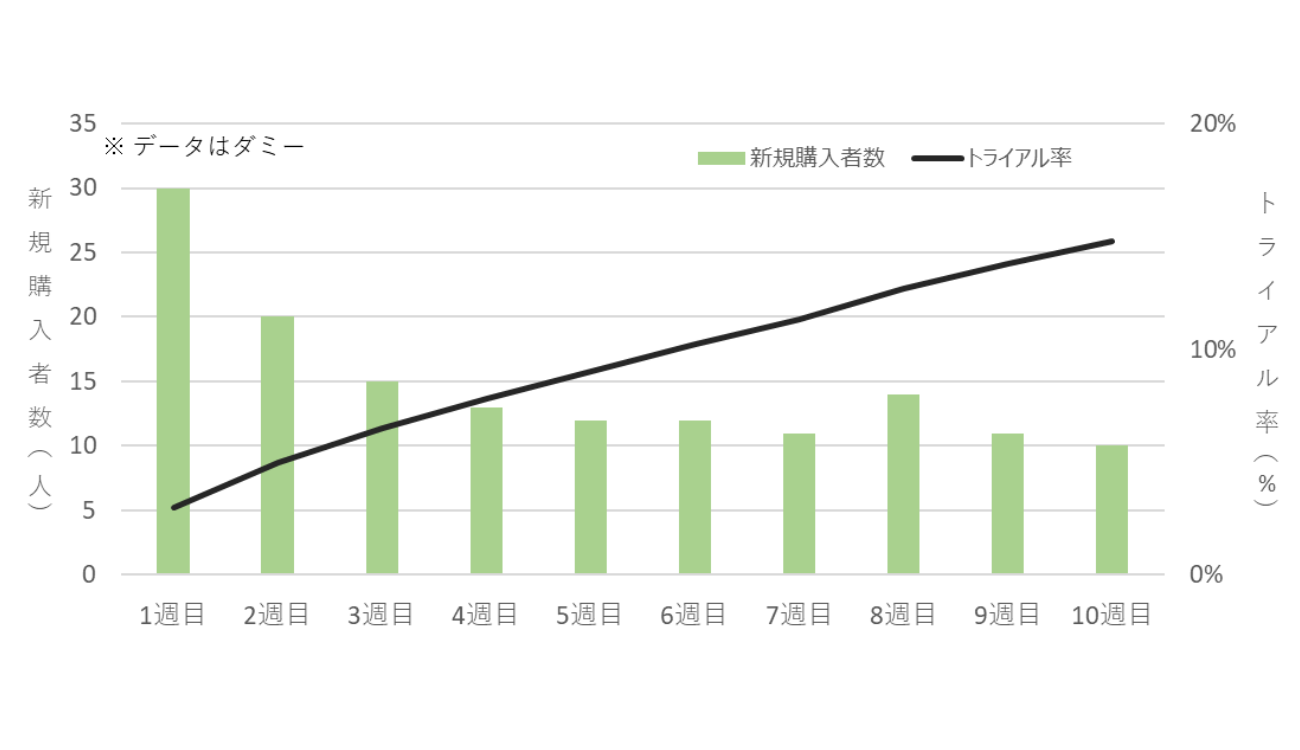

新商品発売(上市)やリニューアル後の反応を把握する上で、まず着目すべきは各指標の時系列推移です。この段階では、「棒+線グラフ」を活用し、たとえば「新規購入者数(棒)」と「トライアル率(線)」を組み合わせて表示することで、獲得数と構成比の変化を同時に視覚化できます(図表1)。

これにより、「新商品投入や販促施策によって新規獲得がどの程度伸びたか」や、「一時的な話題性で終わったのか、それとも着実に新規が増えているのか」といった示唆が得られます。

積み上げ棒グラフでの比較:購入回数ごとの該当顧客数を積み上げて表示

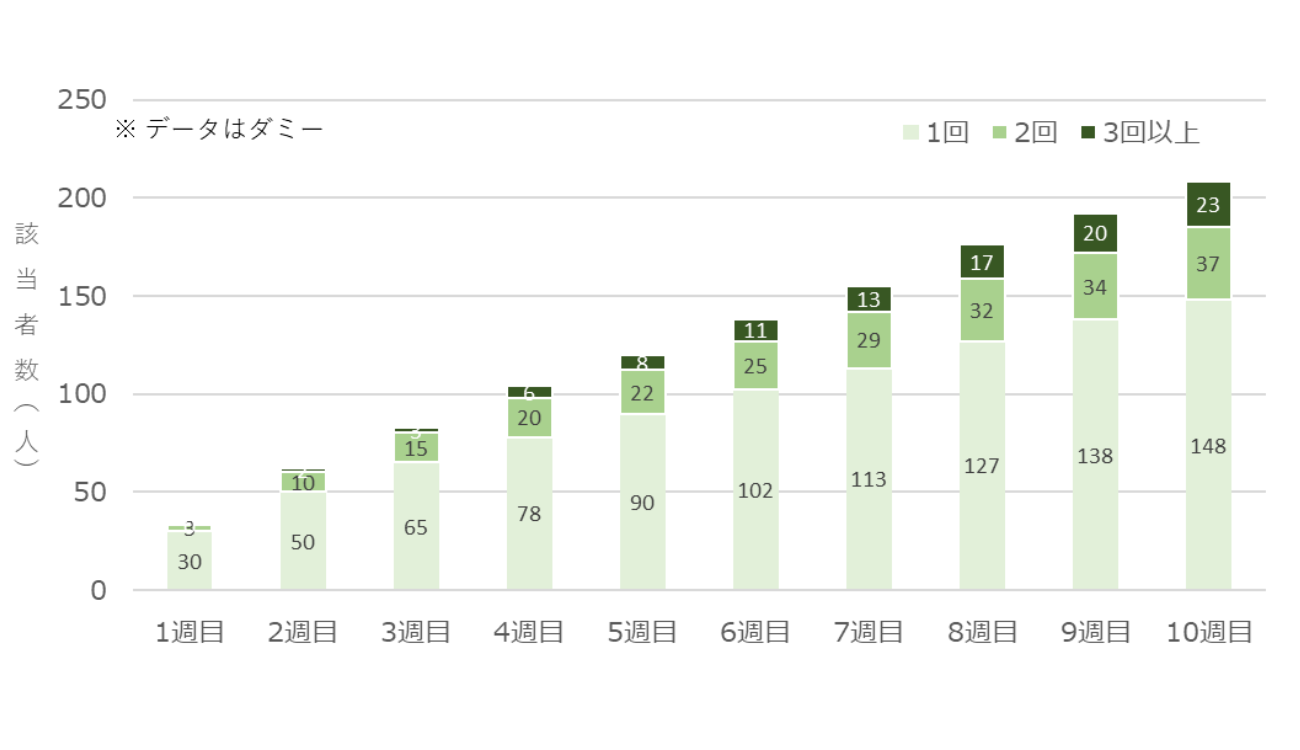

新規獲得だけでなく、その後の購入回数の分布やリピートの深まりを把握するためには、「積み上げ棒グラフ」を活用するのが効果的です。たとえば、時系列で「1回購入」「2回購入」「3回以上購入」といった購入回数ごとの該当顧客数を積み上げて表示することで、全体の購入者数の変化とあわせて、その構成の推移を捉えることができます(図表2)。

これにより、「一時的に新規が急増しても、その後の2回目・3回目の継続購入につながっているのか」や、「リピーターが増えている場合に、特にどの購入回数がボリュームゾーンなのか」といった問いに答えることができます。

構成比グラフでの比較:新規購入者の購入チャネル別内訳を可視化

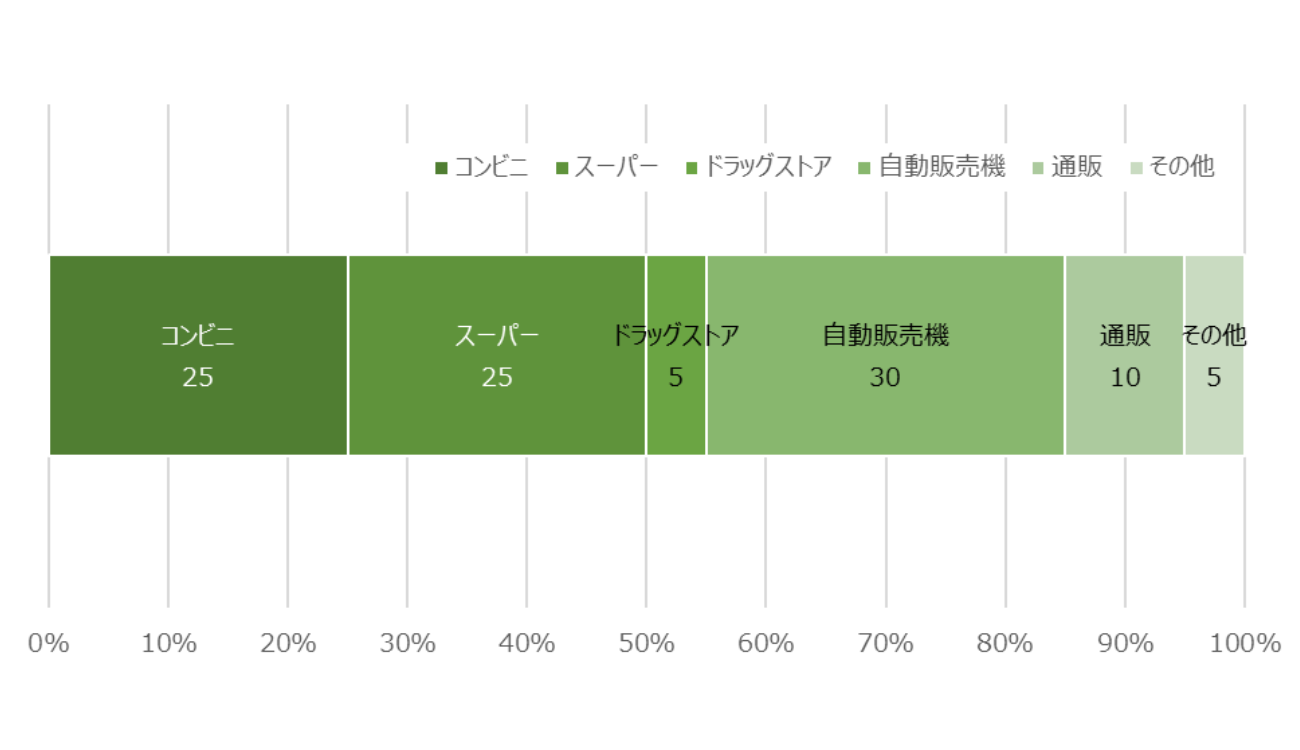

また、新規購入者はどのチャネルから流入してきているのかも気になることが多いでしょう。その際は、「構成比グラフ」を用いて新規購入者の購入チャネル別の内訳を可視化するのがよいでしょう(図表3)。

このグラフからは、「どのチャネルが新規獲得に最も貢献しているか」が明らかになります。これにより、新規獲得のための施策の効率や、特定チャネルへの依存度が高い場合にはリスク分散や他チャネル育成の必要性を認識することができます。