記憶がブランドの成長を左右するメカニズム

前回 は、ブランディングの目的と役割を整理しながら、その重要性について解説しました。消費者の購買行動の多くは、論理的な思考ではなく、過去の記憶に基づく直感的かつ経験則的判断に影響されること、そして、この直感的な選択を促す鍵が、CEPs(Category Entry Points:消費者がブランドを思い出す前に、そのカテゴリーを必要とするきっかけとなる状況や場面を指す概念)を起点としたブランドの多様な利用シーンと、ブランドイメージ(主観的な便益評価)を結びつけることで形成される「記憶資産」にあることを説明しました。

では、その「記憶資産」は、本当にビジネス成果につながるのでしょうか。また、マーケターはその無形資産をどのように戦略的に活用すべきなのでしょうか。第2回目となる今回は、ブランドの記憶資産と購買行動の関係性をデータに基づいて解き明かし、利益を創るために必要なブランドマネジメントの視点について考察します。

記憶資産と購買行動の構造を整理する

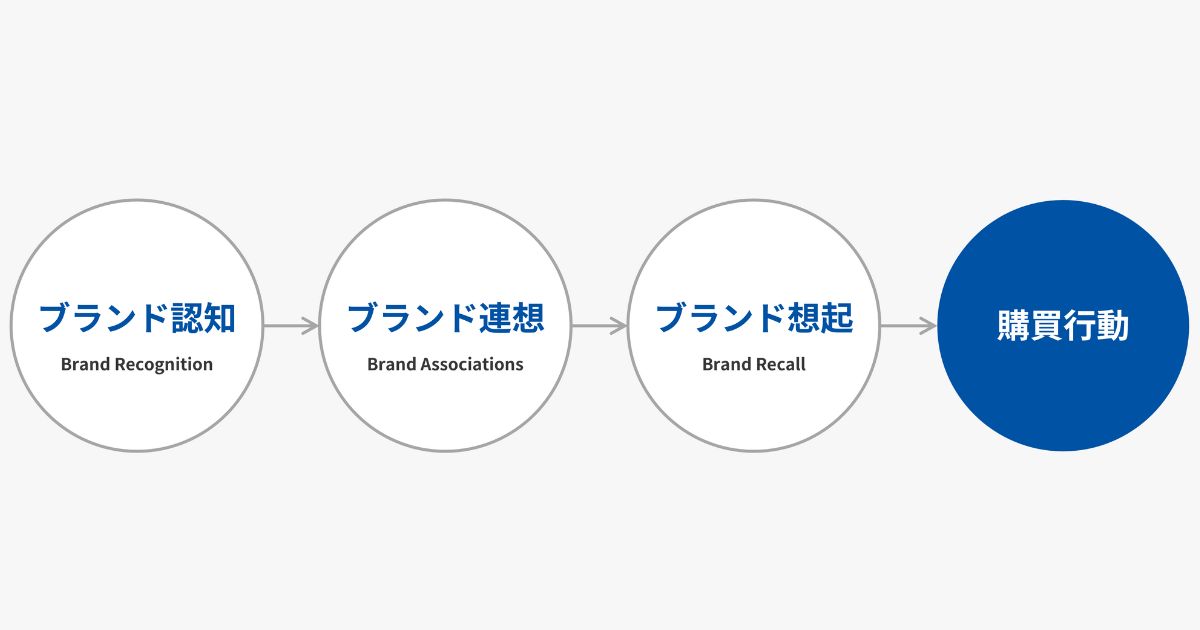

まず、記憶資産とブランド成長の関係性を抽象化するならば、「ブランド認知→ブランド連想→ブランド想起→購買行動」という構造で整理できます(図表1)。

ブランディング広告とは、この各プロセスに働きかけ、最終的な購買行動の確率を高めるための活動と捉えることができます。特に広告コミュニケーションは、消費者の記憶に介入できる重要な手段であり、「ブランド認知」「ブランド連想」において大きな役割を果たします。言い換えれば、ブランド想起は認知や連想から生じる結果であり、広告における介入の目標はこの2つのファクターを操作する手段であると言えます。

この構造における「①ブランド想起と購買行動」「②ブランド連想とブランド想起」という2つの関係性を、実データを用いて紐解いていきます。

「想起」は「購買」につながるのか

はじめに、「ブランド想起」と「購買行動」の関係性を見ていきましょう。前回でも述べた通り、消費者の記憶の中で単に思い出されるだけでなく、「購入候補」として想起される状態(=考慮集合)であることが重要です。

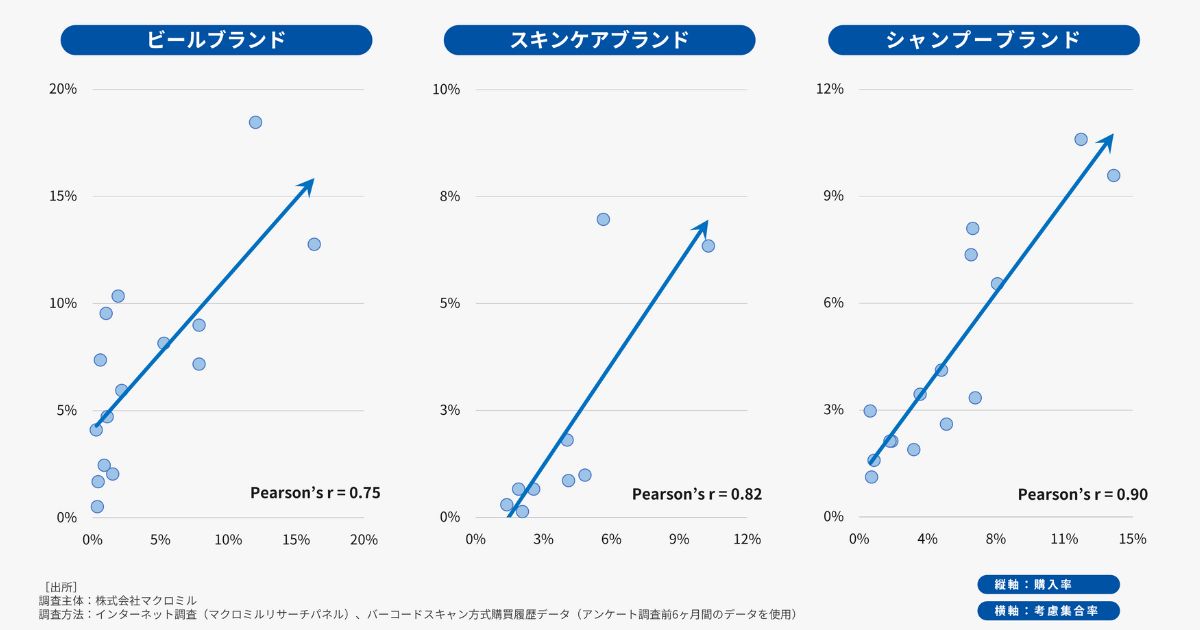

今回はCPG(Consumer Packaged Goods/消費財)領域において機能差が比較的少なく、機能性以外でも広告訴求が行われている3つのカテゴリー(ビール・スキンケア・シャンプー)のブランドに着目し、アンケート調査と購買履歴データ(※)を組み合わせて傾向を検証しました。

※マクロミルの消費者購買履歴データ QPR(パネルデータ)

結論として、多少のばらつきはあるものの、一貫して「考慮集合率が高いブランドほど、実際の購入率も高くなる」という正の相関が確認できます(図表2)。

この傾向は、消費者の記憶の中における「選択肢」としてポジションを確立することが、購買行動に直接的な影響があることを示唆しています。

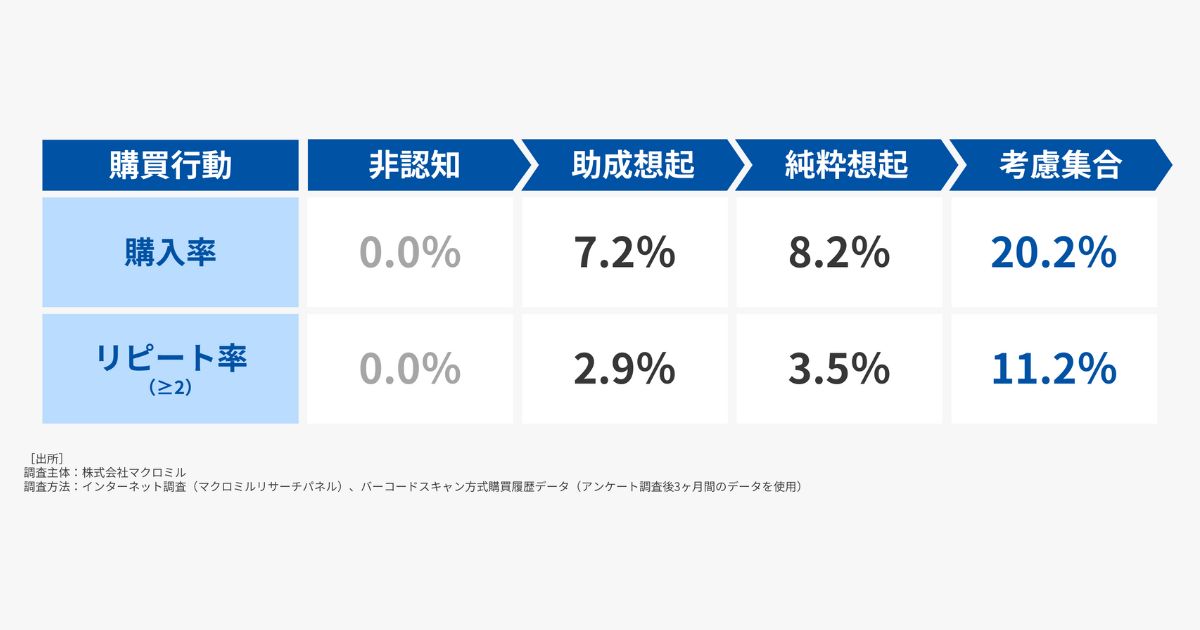

また別の側面から、購買行動を分析したデータを見てみましょう。ブランドの成長において、消費者個々人の考慮集合に入ることが目標ですが、実務においては、この記憶資産を細分化して消費者のブランドに対する認識の状態測定することも一般的です。具体的には、①助成想起(知っている状態)、②純粋想起(思い出せる状態)、③考慮集合(選択肢にある状態)という3段階です。

ここで、あるビールブランドに着目して、想起の段階別の購買行動を確認します(図表3)。

このデータは、アンケート調査で認識の状態を測定し、その後3カ月間の購買行動を追跡したものです。特定のブランドに着目していますが、同様の傾向は他のブランドでも見られます。

これは、ブランド想起のレベルが高い、つまり考慮集合に入っている消費者ほど、一度きりの購入に留まらず、その後のリピート購買につながるという、極めて重要な事実を示唆しています。これは、記憶の形成によってLTV(顧客生涯価値)が高まり、ブランドの利益につながることを示しています。すなわち、記憶資産が利益の源泉であることを意味します。

だからこそ、記憶の構築を目的とする広告コミュニケーションは、短期的な評価でなく、中長期的な視点でその価値を評価する必要があります。