生活者の人格を宿したAIエージェント

AIエージェントの活用に注力するアクセンチュア。同社のデータサイエンス部門でマーケティング領域をリードする山崎氏は「単一のAIエージェントを活用するだけでは間違いが起こり、効率化も進まない」と語る。

製造・流通業、ライフサイエンス領域、製薬業界、公共サービス領域におけるマーケティング、R&Dのアナリティクスに精通。高等アルゴリズム構築・多変量高次元解析を武器に企業価値向上に貢献。マーケティング、R&Dのアナリティクスにて、会津大学客員講師を兼任。関連著書や1st論文の執筆多数。

「人間が複数のメンバーとチームを組成するごとく、営業に特化したAIエージェントや経営に特化したAIエージェントなどを組み合わせてディスカッションさせるマルチエージェントの考え方が有効です」(山崎氏)

マルチエージェントを機能させるポイントは、生活者の人格を宿した複数のエージェントを構築する点にあるという。そのようなエージェントと対話を重ねることで、生活者の悩みやニーズを引き出せるためだ。

仮に生活者エージェントを1億人分構築して、それらが自己進化を続ければ、その性能は「人を超える」と言われている。ただ、マシンスペックには限界があろう。「一日あたり約1,000人のAIエージェントは構築可能だが、1億人となるとマシンがパンクする」と山崎氏。量子コンピューティングの進化にともない、将来的には1億人のAIエージェント構築が実現可能になるかもしれない。

業務効率化から経営の意思決定まで

アクセンチュアでは、顧客企業のマルチエージェント化をどのように支援しているのだろうか。山崎氏曰く、マルチエージェントの活用には大きく3段階あるという。第一ステップは「社内オペレーションの自動化」だ。たとえばマーケティング、企画、営業支援の各担当者がマルチエージェントと協働することにより、自動化・効率化を進める。

第二ステップは「事業経営・意思決定」だ。経営者がマルチエージェントとディスカッションすることにより、CxOレベルのアジェンダを解決する。そして第三ステップが「顧客理解・施策創出」だ。生活者や消費者をエージェント化し、営業担当者やマーケティング担当者がそれらとディスカッションしながら顧客のニーズを引き出す。

企業がAIエージェントを構築する際、自社データを学習させる方法が一般的だろう。アクセンチュアに支援を依頼すれば「SNSのデータのほか、弊社が保持している家計簿のデータなどを基に生活者エージェントを構築できる」と山崎氏は語る。

「通常、AIエージェントを構築する際はRAGというLLMで情報を集約しますが、このようにして構築された生活者は生活者らしくありません。生活者は分散的で非合理な考え方をします。そのような生活者を再現するためには、脳の記憶構造を模したマインドマップの構築が有効です。複数のAIエージェントで『あなたはこのような記憶構造を持つ人物です』と指定することにより、生活者のニーズや不満などを引き出すことができます」(山崎氏)

人に求められるコンテクストの作成能力

生活者エージェントから引き出したニーズは、商品開発やマーケティング施策の立案に活用することが可能だ。マルチエージェントが機能している組織なら、経営やマーケティングなどの専門家エージェントを呼び出して施策をブラッシュアップできるという。「ブラッシュアップを通じて施策を各社ナイズすれば、生成AI活用企業のアウトプットが似通ってしまう問題も解決される」と山崎氏は補足する。

ブラッシュアップした施策は、再び生活者エージェントに投げかけてバーチャルテストマーケティングを行う。「この施策で商品を買いたくなる?」「この新商品を買ってみたいと思う?」などの質問を10~100万人単位の生活者エージェントに投げかけ、最も確度が高くイノベーティブな施策を展開するのがアクセンチュア流だ。

アクセンチュアと同様、顧客企業のAIエージェント活用を支援するプレイド。同社の牧野氏は「消費者目線でもエージェンティックな体験が当たり前になりつつある」と語る。

東京大学工学部卒業。東京大学大学院工学系研究科修士課程修了後、2009年から2014年まで日本IBMのソフトウェア開発研究所で分散データベース、並列プログラミング言語、テキスト分析など、大規模データ処理および機械学習の研究開発に従事。2015年プレイドに参画し、KARTEのリアルタイム解析エンジンを担当。2019年より執行役員 CTOに就任。

「これまではキーワードを入力して検索するスタイルが主流でしたが、今後は自然言語で検索したり、提示された選択肢から選んだりするスタイルに変わるはずです」(牧野氏)

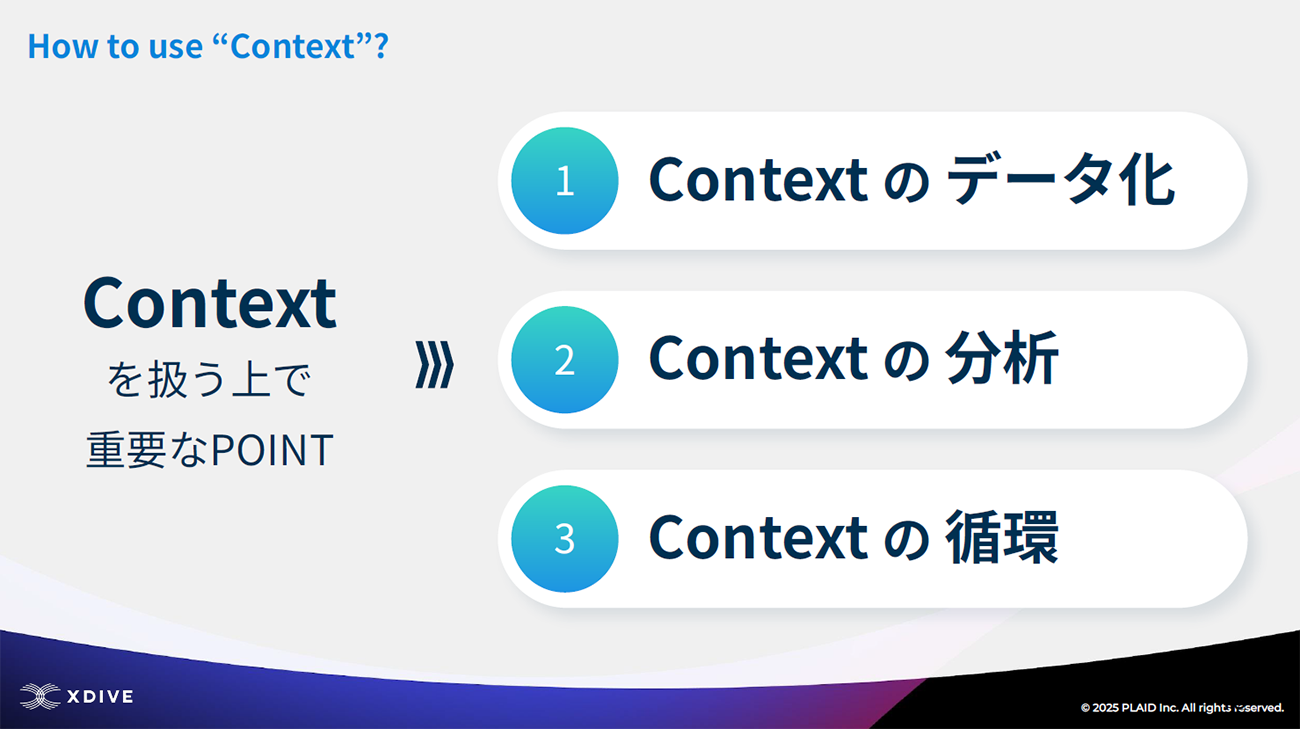

このような変化を踏まえ、プレイドではデータからコンテクストを正しく把握できるような仕組みを整えているそうだ。そのためのステップとして、牧野氏は次の三つを挙げる。

第一ステップでは、コンテクストを掴むためのデータを作る。第二ステップではデータからコンテクストを分析し、最後にコンテクストから有効なアクションを抽出して、アクションからまた新たなデータを得てコンテクストの分析へと進む流れだ。このような循環を生み出すためのサービスおよびコンテクストを理解したAIエージェントを、プレイドでは提供している。

AIの活用方法で差別化する時代に

ここでモデレーターを務める坂部氏は「価値創造の本質はどこにあるのか」というテーマでパネリストのクロストークを促す。急速に変化するビジネス環境において、普遍的かつ本質的な価値を問うお題目だ。

プレイドに創業メンバーとして参画。営業、パートナーアライアンスを統括し、Googleから出資を取りまとめ戦略的パートナリングを実行。KARTE Partner Accelerate Program を立ち上げるなどパートナーエコシステムの拡大を推進。現在は、アクセンチュアと各業界における事業変革アジェンダの共創を中心とした戦略的パートナーシップをリード。

山崎氏は「効率化ではなく価値創造にこそ生成AIの本質がある」と回答。需要予測や最適化、クリエイティブの多産などにおいてAIは力を発揮するが、これだけでは生成AIの価値が10~20%程度しか引き出せていないという。

「価値創造の意味するところは、イノベーティブな施策や商品を生み出すことです。人間らしいAIエージェントを構築すれば、それらから人間では生み出せないようなニーズを抽出できます。さらに、バーチャルテストマーケティングの実現によって価値創造における生成AIの存在意義はぐっと深まったように感じます」(山崎氏)

牧野氏も山崎氏に概ね同意し「保有しているデータの種類や質が、その企業の創出する価値に直結する」と回答。他社との同質化を避けたユニークな活動の探索と、それらが届きやすいユーザーの探索、この二つをAIエージェント×コンテクストデータによってショートカットすれば、価値創造はしやすくなるとの考えだ。差別化や競争優位性については、山崎氏が次のような考えを明かす。

「AIをどのような場面でいかに活用するのか。ここに競争優位性が生まれる時代です。たとえばある企業では、顧客ニーズの深掘りにAIエージェントを活用しています。別の企業では、施策のアイデアを大量に抽出する目的でAIエージェントを活用していました。データがなくてもAIエージェントは構築できるため、活用の仕方で濃淡をつけていかなければ、他社と同質化して埋もれてしまうでしょう」(山崎氏)

非構造化データに「宝」が眠っている

坂部氏はここで新たな問いを投げかける。「AIエージェントが台頭する中、真の顧客理解とはどのようなものなのか」と。生活者の人格を宿したAIエージェントとの対話なのか、顧客の実際の行動データの分析なのか、生身の顧客の声に耳を傾けることなのか。山崎氏は「それらすべてを繰り返すことが真の顧客理解である」と回答する。

「LLMは非構造化データの処理を得意としています。つまり、顧客アンケートの結果やコールセンターの通話記録などに宝が眠っているのです。どのようなデータを使えば自社のお客様を解像度高く理解できるのか。この点を整理した上でAIエージェントに学習させると、アウトプットは様変わりします。データの精査と学習のサイクルを繰り返しながら、トライアンドエラーを繰り返すことがポイントです」(山崎氏)

AIエージェントの浸透によって、マーケティングはどう変わっていくのだろうか。坂部氏の質問に対し、山崎氏は「マーケターの担う役割が変わる」と予想する。

「マルチエージェント化が進めば、マーケターの役割は『どのエージェントを呼び出して、いかなるディスカッションするか』というオーケストレーションに変わっていくでしょう。そのため、マーケターは生成AIや顧客に対する理解はもちろん、マルチエージェントの仕組み全体についても理解を深めてプランニングする必要があります」(山崎氏)

顧客データ中心経営の心得とは

一方の牧野氏は「長い目で見れば企業の在り方自体が変わる」と回答。顧客中心経営から顧客“データ”中心経営へと既に変わりつつある中、これまでは業務別に縦割りで部門が分かれていた組織も、今後はコンテクストデータ中心の横断的な組織体制に組み替えられる可能性があるという。

「現在は業種や商品のジャンルによって企業の特性が分類されていますが、これも今後は商品ジャンルを横断して『どのようなコンテクストを作れるのか』という横断的な観点で企業が分類される気がしています。マーケティングにとどまらず、経営も変わっていく意識です」(牧野氏)

最後にパネリストの両名は次のようなメッセージを参加者に残し、セッションを締めくくった。

「AIとかれこれ10年以上向き合っていますが、ここ一年の進化は目覚ましいです。変化を楽しみ、受け入れ、理解する力に加え、周囲を巻き込む力を養うと良いのではないでしょうか。周囲を巻き込めば、専門家を頼ることもできます。AIエージェントが事を起こすきっかけを与えてくれるかもしれません。皆さんにも変化を楽しみながら、イノベーションを起こしていただきたいです」(山崎氏)

「AIエージェントの台頭によって、自身のロールが変わることに不安を覚える方もいらっしゃると思います。ただ、自分がやりたいことにフォーカスできるタイミングとも言えるのではないでしょうか。企業間を隔てる垣根もAIによって変わってくるはずですから、ロールや企業の枠に縛られず、おもしろいものを皆さんと作っていきたいです」(牧野氏)