担当者に求められるスキルとプロジェクトを推進する4つのポイント

次に石井氏は、サイトリニューアルを担当する人材に求められるスキルについて触れた。

「サイトリニューアルの仕事は1人ではできません。また、求められるスキルも多岐にわたりますが、全部をできるバランスのとれた方はなかなかいません。『インターネット白書2009』のデータでは、Webサイトを担当している部門に情報システム部門の方が多いです。IT系の部門イコールWebサイトのようなイメージもあって、Web系の仕事は、全部情報システム部門が担当するケースが多い傾向にあります。しかし、情報システムの人たちは基本的にサーバーの運用・管理をするような方も非常に多いので、『サイトよくしろ』と言われてもすごく困ると思います」と、担当者部門選びのミスマッチについても指摘した。

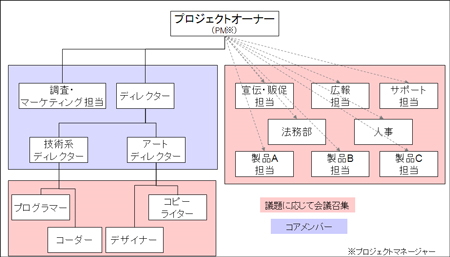

そこで石井氏が示したのが横断的プロジェクト体制のイメージ図だ。プロジェクトオーナーは、マーケティング、ディテクター、アートディテクター、技術系ディレクターというコアなメンバーをアサインし、さらに関係する専門家と社内各部署の代表が議題に応じて参加してもらい、足りない人材は社外から補うというもの。

このような体制の元、プロジェクトを推進するに当たっては、

- 予算の一元管理

- 足りない人材は社外リソースを活用

- 目的の共有

- 各部署への提案型の意見打診

という4つのポイントを押さえておくことが大切だと、石井氏は強調した。

リニューアルの予算は一元管理をした方が全体最適をしやすく、人材については社内だけでやろうとした場合にバランスが悪くなるとし「最近、一緒に仕事をした製作会社の場合、サイトのブランディングに関わる部分は、外部のコピーライターにお願いしていました。自分たちですべてをやろうとするのではなく、外部を上手く使うという発想が必要です」とし、足りないリソースの把握と、外部からの人材調達の重要性を語った。

目的の共有については「目的をメッセージとして発信していくことが非常に重要です。NTTコミュニケーションズのグローバルサイトの場合は、幹部の方に声をかけて、社としてのメッセージを配信した結果社内の体制がよくなったと聞いています」という事例を紹介。続いて、各部署への提案型の意見打診については、要件整理やスケジュール管理の観点から「基本的にはWeb担当者が意見を聞きすぎないことも非常に重要で、各部署に提案して判断してもらういくほうがいい。最終的な落としどころは、共有した目的を確かめることが重要」とした。

また、各部署に協力してもらうには、ある程度柔軟性をもった対応をすることも重要とし、トヨタとパナソニックのサイトの例を説明した。

「トヨタさんの場合は各ブランドでターゲットも違いますし、『http://www.toyota.co.jp/』中でどう実現していくかということで非常に議論なさってるかと思います。しかし、いくつかのブランドはサイトの外にブランディングサイトというのをきちんと作って各ブランドごとにオリジナリティを保もてるような配慮をしています。また、パナソニックさんはついこの前サイトのリニューアルをして全事業部が同じようなバランスで独自性を持てるような作りになっています。」